“暗黒大陸”小腸内部に潜り込んでがんを見つけ出すカプセル内視鏡

世界で100万件以上の実績

日本でも保険適用

カプセル内視鏡のシステムは2000年にイスラエルのギブン・イメージング社によって開発された。翌年には同社の製品が欧米で認可され、広く使用され始める。同社によれば、現在までに世界で100万件以上の検査が行われたという。

日本では2003年に同社製品の治験が開始され、2007年10月に保険適用。適用は「上部消化管検査及び下部消化管検査をしても原因不明の消化管出血がある場合」に限定。ペースメーカー、その他(後述)の禁忌事項もある。年齢制限はないが、小児では注意が必要とされている。

NTT東日本関東病院は2004年から全国11施設で行われた自主研究に参加し、以来、今日までに約450件の検査を実施している。日本でとくに検査件数の多い施設の1つだ。緊急のケースは別として、週に受け付ける検査数は最大4件。予約は埋まる週が多いという。

ギブン社のカプセルは国内で150施設以上が導入。国内ではほかに、2008年10月より販売開始のオリンパス社製品も使用されている。ちなみに両社のカプセルの寸法はまったく同じ。

入院不要。検査中も院外で普段通りの生活

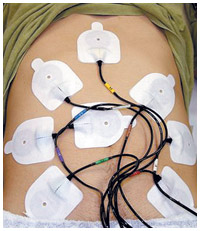

さて、カプセルを飲んだ患者さんはその後どうするのだろうか? 同院では、検査室のベッドで1時間、右側を下にして横向きに寝ていてもらう。その後、洗腸剤500ミリリットルを少しずつ飲みながら、もう1時間横たわっていてもらう。

「この検査で大事なことは、カプセルをなるべく早く小腸に到達させること。また、カプセルが撮影可能な8時間以内に小腸を通過して大腸に到達させることも必要です。そのための方法として当院では横になることと、洗腸剤を飲むことをお願いしています」

カプセルを飲んだら検査当日の出勤も可能

現在のところ、標準化された方法はなく、各施設がそれぞれに工夫している状況だという。

計2時間、ベッドで横になった後は、病院を出て自由に行動して構わない。

「皆さん、病院から出勤されて普通にお仕事をされています。積極的に動き回ったほうが、カプセルの通過が早くなるので好ましいくらいです」

検査中、飲んだり食べたりはできないのだろうか?

「カプセルを飲んで2時間経ったら、水分を摂って構いません。ただし、牛乳、コーヒー、紅茶や色の濃い飲み物、粒の入ったジュースなどは避けてください。4時間後からは軽い食事もできます。サンドウィッチがお勧めです」

病院に戻ってくるのは、カプセルを飲んでから8時間後。カプセルが撮影を行うのは8時間であるため、その時点でカプセルがどこまで到達しているかにかかわらず、装置を取り外して検査を終える。「小腸に疾患のある人は小腸の活動も悪いので、8時間後の大腸への到達率は7割に留まりますが、健常者の場合は9割以上、到達しています」

装置を外したら、すぐに帰宅できる。入院の必要はない。検査結果は、翌週から翌々週の間に再度来院して聞く。

検査後の唯一の注意点はカプセルの排泄を確認することだ。患者さんは便の中からカプセルを見つけるためのキットを渡される。排便時に便器の上に敷くシートと便の中からカプセルを探し出すためのスティックだ。患者さんはカプセルの排泄を確認するまで排便のたびに調べなくてはいけない。

「通常、2日後までには排泄されますが、2週間経っても出なかったら、内視鏡を使っての回収、場合によっては開腹手術という可能性もないわけではありません」

とはいえ、この作業は面倒。実際には排泄できるかどうか、あまり気にしない患者さんも多いようだ。

リスクはほとんどないが大きな病変の撮影に不向き

正常な小腸の画像

小腸内に見つかったがん

カプセルの撮影枚数は約5万5000枚。画像による診断は、作業を支援する専用ソフトを利用するとはいえ、熟練した医師でも1~2時間は要するという。

「心配ないような小さな異変まで写りすぎることが我々の作業量を増やしていますね。一方で、2~3センチを超えるような大きな病変は、ぼやけてしまうという課題もあります」

検査には限界が付きものだ。カプセル内視鏡は小腸の内壁を漏らさず撮影できるわけではない。ひだの陰に隠れて病変が映らないこともある。

悪性の疑われる腫瘍が発見されたら、次に何をするのか?

「この検査だけでは診断の確定できないことも多いです。必要があれば、ダブルバルーン内視鏡(*)など、より負担はかかるけれど詳しく調べられる検査を入院して行うこともあります」

つまり、小腸がんに対しては、スクリーニング(*)という位置づけだ。もちろん、びらんや潰瘍が見つかれば、すぐに治療が始められることもある。 検査にリスクはないのか?

「カプセルが腸の途中で滞留して出てこなくなることが唯一のリスクです。そのため、腸が狭まることの多いクローン病の診断のついている方は禁忌とされています。また、腸の狭窄傾向を示す自覚症状のある方は、レントゲンなどで事前に検査する必要があります。カプセルによる腸閉塞の発生は非常にまれで、世界でも数件の報告しかありません。もし詰まれば、狭窄箇所が発見されますから、欧米では病変の発見としてポジティブに捉えられているようです」

検査にかかる費用は、保険適用で3万円ほどだ。

*ダブルバルーン内視鏡=内視鏡の先端と、その内視鏡を筒状に包むオーバーチューブというものの先にバルーンという風船がついており、これを膨らませたりしぼませたりして進み、小腸を観察する内視鏡

*スクリーニング=がんかどうかの可能性を調べるもの。スクリーニング検査の結果は決定的ではなく、その後の診察や検査によってがんの診断が確定する

同じカテゴリーの最新記事

- 正確な診断には遺伝子パネル検査が必須! 遺伝子情報による分類・診断で大きく変わった脳腫瘍

- 高濃度乳房の多い日本人女性には マンモグラフィとエコーの「公正」な乳がん検診を!

- がんゲノム医療をじょうずに受けるために 知っておきたいがん遺伝子パネル検査のこと

- AI支援のコルポスコピ―検査が登場! 子宮頸がん2次検診の精度向上を目指す

- 「尾道方式」でアプローチ! 病診連携と超音波内視鏡を駆使して膵がん早期発見をめざす横浜

- 重要な認定遺伝カウンセラーの役割 がんゲノム医療がますます重要に

- 大腸のAI内視鏡画像診断が進化中! 大腸がん診断がより確実に

- 「遺伝子パネル検査」をいつ行うかも重要 NTRK融合遺伝子陽性の固形がんに2剤目ヴァイトラックビ

- 血液検査で「前がん状態」のチェックが可能に<img draggable="false" class="emoji" alt="⁉" src="https://s.w.org/images/core/emoji/11/svg/2049.svg"> ――KK-LC-1ワクチン開発も視野に