確定診断のプロ、病理医が患者の前で語り始めた

圧倒的に多いのは乳がん

「良性」を「悪性」と診断した例も

「ほかの施設で診断を受けた方へのセカンドオピニオンの場合は、診断を行った医師の紹介状が必要であるとともに、事前に標本を送ってもらうことにしています」

セカンドオピニオンとしての病理外来は、1度診断がついた病気について、もう1度チェックする「再診断」といえる。

料金は、2万1000円。対象疾患は乳腺、呼吸器、子宮、結腸、膀胱、甲状腺と幅広いが、95パーセントは乳腺で、土屋さんも乳腺の病理診断の専門家である。

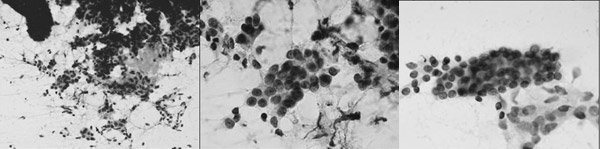

現在までに日本医大の医療連携室を通じて受診したセカンドオピニオン28例のうち、元の診断と異なった診断結果となったのが5例。内訳は、「良性」と診断されたのを「悪性」と診断したのが3例あり、この中には細胞診で良性と診断されたものが、セカンドオピニオンの病理外来で見直した結果、「乳がん」と診断した例が2例、針生検で良性の「乳頭腫」を「乳頭がん」と訂正した例が1例含まれている。また、「悪性」を「良性」と診断したのが2例あったが、これは細胞診と針生検の各1例で、それぞれ「乳がんの疑い」、「乳がん(充実腺管がん)」が良性の「乳腺症」と診断されている。そのほか、「がん」ではあるが「浸潤がん」を「非浸潤がん」と診断したのが1例あるという。

良性が悪性と誤診されれば不必要な手術が行われるかもしれないし、逆の場合はがんが見逃されてしまう。また、非浸潤がんを浸潤がんと見誤れば、不要な抗がん剤治療を受ける恐れがある。

へたをすれば取り返しのつかないことになるだけに、病理外来での再チェックで患者を救った意義は大きいといえるだろう。

乳がんの場合、ほかのがんと比べて病理診断が非常に難しいという問題もある。

「ほかのがんでは、がん細胞の“顔つき”(異型度)が悪ければ悪性と見なしてまず間違いはありません。しかし、乳がんは顔つきが悪くても良性だったり、顔つきがよくても悪性だったりします。通常の病理診断の基準に当てはまらないケースが多い。

求められるのは知識と経験であり、多くの症例を見てきた病理専門医でないと診断を誤ることがあります。正しい診断は的確な治療の第1歩であるだけに、病理診断の役割は重要だし、患者さんも診断や治療方針に疑問や不安があるときは、病理医にセカンドオピニオンを求めるといいと思います」(土屋さん)

病気発見に始まって再発の予測までする病理診断

病理医の話を聞くことによる心理的なプラス面も大きいようだ。

「乳がんは40代、50代に多い。子どもが高校、大学へと行く年代であり、まだまだ人生の途上です。しかも、再発の心配が大きいのが乳がんです。きちんとした診断を行わないと、その人の一生にかかわってしまいます。『私の治療はこれでいいのでしょうか?』とやってくる患者さんに、ご自分の病理標本を見てもらいながら詳しいお話をすると、病気への理解も深まり、安心して帰っていくケースが多いものです」

病理診断では、がんかがんでないかに始まり、治療後の再発の予測までする。悪性度の確認に加えて、大きさや広がり、リンパ節への転移の有無、ホルモンレセプター(*)の陽性・陰性やHER2(*)のスコア判定なども調べられ、再発のリスクやホルモン剤、分子標的治療薬(*)が有効かどうかも確認できる。

*ホルモンレセプター=細胞の中で、ホルモンが作用する部分(受容体)。がん細胞のレセプターにホルモンが結合しがん細胞が増殖する。乳がんなどでは、ホルモンレセプターの有無で治療法は変わってくる

*HER2=たんぱく質の一種。細胞の増殖を促す受容体。乳がんの場合、HER2のスコアが高ければ、ハーセプチンによる治療が適応となる

*分子標的治療薬=体内の特定の分子を標的にして狙い撃ちする薬

深刻な病理医不足の現実

米国の10分の1しかいない

このように、病気発見だけでなく治療とも関係が深いのが病理診断であり、ぜひとも折に触れて病理医からの説明を求めたいもの。また、07年から「病理診断科」が標榜科目として認められ、診療科として掲示できるようになった。

しかし、病理医の数はあまりにも少ないのが現状だ。現在、全国の病理医の数は2千人程度。全医師数に対する病理医の割合は約0.8パーセントにしかすぎない。

アメリカは日本の10倍の約2万人もいて、全医師数に対する割合も約3.2パーセント。

日本では病理医が不在の施設も多い。

さまざまな困難を抱えつつも、土屋さんは「これからの病理医は“顔の見える病理医”をめざすべき」とこう語る。

「がんの診断・治療は、診療担当医、病理医はもちろん医療従事者間の緊密な連携プレーが不可欠ですが、中心となるべきは患者さんです。病理医が患者さんと積極的に接するようになれば、患者さんが知りたい、もっと細かい情報を提供できるようになり、がんで命を失わない、快適な生活を失わない、ということにもつながっていくはずです」

同じカテゴリーの最新記事

- 正確な診断には遺伝子パネル検査が必須! 遺伝子情報による分類・診断で大きく変わった脳腫瘍

- 高濃度乳房の多い日本人女性には マンモグラフィとエコーの「公正」な乳がん検診を!

- がんゲノム医療をじょうずに受けるために 知っておきたいがん遺伝子パネル検査のこと

- AI支援のコルポスコピ―検査が登場! 子宮頸がん2次検診の精度向上を目指す

- 「尾道方式」でアプローチ! 病診連携と超音波内視鏡を駆使して膵がん早期発見をめざす横浜

- 重要な認定遺伝カウンセラーの役割 がんゲノム医療がますます重要に

- 大腸のAI内視鏡画像診断が進化中! 大腸がん診断がより確実に

- 「遺伝子パネル検査」をいつ行うかも重要 NTRK融合遺伝子陽性の固形がんに2剤目ヴァイトラックビ

- 血液検査で「前がん状態」のチェックが可能に<img draggable="false" class="emoji" alt="⁉" src="https://s.w.org/images/core/emoji/11/svg/2049.svg"> ――KK-LC-1ワクチン開発も視野に