ハイリスクの人に的を絞って定期的な検査を エコー、CT、MRIが3本柱。肝臓がんの検査は低侵襲が主流に

5分で終わるダイナミックCT検査

肝がんのCT検査の場合、ダイナミックCTといって、静脈から造影剤を急速注入して、最適なタイミングで時間を追って撮影する。動脈のみが造影されるタイミングでの撮影(動脈相)、門脈のみが造影されているタイミングでの撮影(門脈相)、動脈・門脈の両方が造影されているタイミングでの撮影(平衡相)といった具合だ。肝臓の全体を撮るのに、撮影だけなら2秒ほど。ダイナミックCTのように何段階かに分けて撮る方法でも、5分ほどで終わるという。

「肝がんは正常な肝細胞に比べて動脈血流優位であるため、動脈相では周囲に比べて造影効果が高く、門脈相では逆に造影効果が低下するので、ダイナミックCTで撮るとよりはっきりと診断できます。ほかにも、超音波では死角になる部位も正確に撮影できるなど利点は多いのですが、X線をあてるので被曝が問題となります。また、使用するヨード系造影剤にアレルギーがあり、特に喘息の方はアレルギー症状を起こすことが多い。あとは、腎臓で排泄されるので腎機能の悪い方には使いにくいです」

時間的変化を画像化するダイナミックMRI

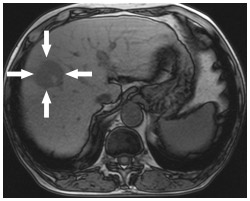

MRI検査でも、CTと同様に造影剤を静脈から急速注入して時間的変化を画像化するダイナミックMRIが行われている。

造影剤は何種類かあり、ガドリニウムという金属を含んだ造影剤は血流情報を得るために用いる。動脈血流優位とわかれば腫瘍細胞の存在が明らかとなる。CTのヨード系造影剤と同じような使い方だ。

これに対して、鉄剤を含むSPIO(スパイオ)系造影剤はクッパー細胞の変化を調べる。正常細胞ではクッパー細胞に鉄剤が取り込まれるが、クッパー細胞を持たない腫瘍細胞では鉄剤を取り込まない。この原理を利用して腫瘍細胞かどうかを調べる。

「海外では、2つの造影剤を併用することによって腫瘍の検出率を上げていますが、日本の保険医療では、どれか1つしか用いることができません。そこで今年になって、両者の機能を兼ね備えた次世代の造影剤であるEOB(一般名ガドキセト酸ナトリウム)という造影剤が使えるようになりました。ガドリニウムとSPIO���2つ合わせたような画像が撮れる利点があり、今後、これが主流になっていくと思われます」

ただし、心臓ペースメーカーや人工内耳など体内金属性器機を使用している人はMRI検査を受けることができない。

慈恵医大が積極的に行うMRIの拡散強調画像

- ●超音波

- 超音波装置が6台稼働中

- ●CT

- 2管球式が1台、4列が1台、16列が2台稼働中

検査件数:1日100~120件 - ●MRI

- 1.5T(テスラ)装置が3台稼働中

検査件数:1日50~60件 - ●血管造影

- 検査件数:1週間で血管内治療(IVR)10~12件

「当院で今、力を入れているのが、造影剤を使わないMRIの拡散強調画像です。水分子の拡散運動を画像化するものですが、脳梗塞の早期診断で主に用いられています。血流が行かなくなることによって浮腫状になった状況が拡散強調画像によってよくわかるからです。肝がんの場合は浮腫をみるわけではなく、がんになると細胞の密度が増えるので、水分子の動きが悪くなって、細胞の中の水分が少なくなります。そうすると、他の部分と比べてコントラストが出てきます。それを写真で撮ると、その部分が強調されて映し出されます。体全体の悪性腫瘍のスクリーニング(ふるい分け)に使うこともできるので、PET(ペット、陽電子放射断層撮影)と同じような目的で全身のチェックを行っている施設もあります。造影剤を使わず、被曝もないので、造影剤を使えない方とかお年寄り、いろいろな合併症を持っている方などに有用と思われます」

ほかに画像診断では肝動脈造影検査があるが、侵襲性が高い検査であり、肝動脈塞栓療法などの治療を前提として行うことが多く、検査単独の目的で行われることはほとんどないという。

PETも、「肝臓については効果が弱いので、他の検査法のほうがいい」と小池さん。

さまざまな検査を組み合わせていっても、がんかどうか診断がつかないというとき、腫瘍生検によって組織診断を行うことがある。これは、細い針を刺して組織を採取し、顕微鏡で診断するものだが、針が細く、目標も小さいことが多いので外れてしまったり、穿刺に伴う出血や、組織採取の際に針を介して腫瘍が飛び火(播種)する危険もあり、適応を慎重に検討して行う必要がある。

超音波検査、血液検査を中心に今後は侵襲少ない検査に

ところで、腫瘍マーカーと画像診断を行って、費用はどのくらいかかるのだろうか?

保険をまったく度外視すると、超音波は1回5千円、腫瘍マーカーは1種類千円ぐらいなので、諸費用を入れると1万円ほどという。3割負担なら1回の検査で3千円ほど。CTは超音波の約2倍、MRIは約3倍の費用がかかる。

最後に、肝がん検査の今後について、小池さんは次のように語る。

「超音波、CT、MRIが画像診断の3本柱であり、特に超音波は、造影剤の使用が可能になったこともあり、可能性が広がっています。機器や技術の進歩により、体にやさしい検査が増えてきているし、以前のように何でもかんでもやろうという時代ではなくなっています。超音波検査、血液検査を中心に、なるべくご本人に侵襲が少ない検査を選んで、有効な検査を的確に行って、早い段階でがんを見つけることが今後ますます大事になっていくと思います」

同じカテゴリーの最新記事

- 正確な診断には遺伝子パネル検査が必須! 遺伝子情報による分類・診断で大きく変わった脳腫瘍

- 高濃度乳房の多い日本人女性には マンモグラフィとエコーの「公正」な乳がん検診を!

- がんゲノム医療をじょうずに受けるために 知っておきたいがん遺伝子パネル検査のこと

- AI支援のコルポスコピ―検査が登場! 子宮頸がん2次検診の精度向上を目指す

- 「尾道方式」でアプローチ! 病診連携と超音波内視鏡を駆使して膵がん早期発見をめざす横浜

- 重要な認定遺伝カウンセラーの役割 がんゲノム医療がますます重要に

- 大腸のAI内視鏡画像診断が進化中! 大腸がん診断がより確実に

- 「遺伝子パネル検査」をいつ行うかも重要 NTRK融合遺伝子陽性の固形がんに2剤目ヴァイトラックビ

- 血液検査で「前がん状態」のチェックが可能に<img draggable="false" class="emoji" alt="⁉" src="https://s.w.org/images/core/emoji/11/svg/2049.svg"> ――KK-LC-1ワクチン開発も視野に