日本の医師はなぜ、無意味な検診をいつまでもやるのか 視触診では見つけられない。乳がん検査の主役はマンモグラフィだ!

年代で異なる検査効果

もっともマンモグラフィが100パーセントの検査法かといえば、必ずしもそうとはいい切れないのも事実だ。と、いうのはマンモグラフィで用いるX線による画像では、腫瘍は乳房内の乳腺と同じように白く写し出されるからだ。

「もちろん個人差はありますが、一般的に30代、40代の女性ではまだ乳腺が発達した状態が続いています。その場合は白い乳腺のなかに、やはり白っぽく写っているがんを見つけなければならないのだから、どうしても検査精度は低下します。しかし同じ女性でも50代になると、乳腺が減少し脂肪が増加します。脂肪はX線では黒く写るので、その場合は容易にがんを発見できるのです」

その意味ではマンモグラフィは50代以上の女性にとって必須の検査法といえそうだ。逆に30代の女性には、がん発見の難しさに加えてX線被曝のリスクもあるので無症状の女性が一律にマンモグラフィ検診を受けることは勧められないと岩瀬さんはいう。

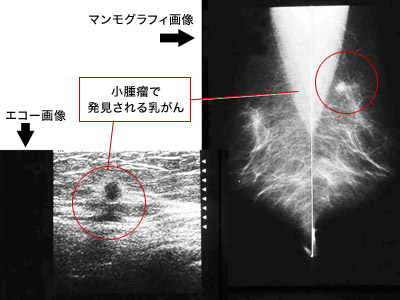

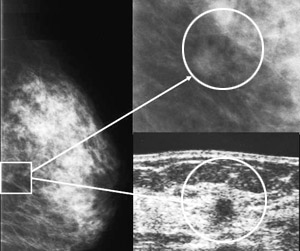

そこでこのマンモグラフィ検査を補完する検査として注目されているのが、超音波を用いたエコーと呼ばれる検査法だ。

「エコー検査ではプローブ(探触子)と呼ばれる超音波放射器具を乳房に当て、その反射の状態から乳房内部を映像化する検査です。卵を例にとると視触診では外側の殻の状態しかわからないところをエコーなら卵の内側の白身や黄身の状態までくまなく捉えられます」(岩瀬さん)

現在ではエコー検査を用いた乳がん検診に関してはまだ研究途上の過程にありエビデンス(科学的根拠)は確立されていない。しかし、少し前から12万人の乳がん検診被験者を対象にした大規模な臨床試験が進行している。これはマンモグラフィ単独の検査とそこにエコーを加えた検査を受診したそれぞれ6万人の被験者を追跡調査してエコー検査の効果をみようというものだ。50代以下の女性にとって、その結果が大いに注目される。

(右下)エコーによる画像で乳がんをとらえた

最低でも年に1度は受診が必要

- 1. 視触診単独による乳がん検診は勧められるか…

- D:勧められない

- 2. 50歳以上に対してマンモグラフィ検診は勧められるか…

- A:強く勧められる

- 3. 40歳代に対してマンモグラフィ検診は勧められるか…

- B:勧められる

- 4. 超音波による乳がん検診は勧められるか…

- C:勧められる十分な根拠は現時点ではまだない

これらの検診方法について日本乳癌学会が検査の信頼度ランキングを発表している。

検査を信頼度によってA(推奨する)からD(信頼できない)までの4段階に区分したガイドラインでは、視触診検査はD、エコー検査はC(判断できない)、40代のマンモグラフィ検査はB(おそらく受けたほうがよい)、50代のマンモグラフィはAと判定されている。それを踏まえて岩瀬さんは、年代別に検診の受け方をこうアドバイスする。

「20代では乳がんの発症率は男性の乳がんと同程度のレベルで乳がん検診の必要性は少ないと言えるでしょう。しかし30代になると、とくに家族で乳がん患者がいるなど発症リスクが大きいと考えられる人は、年に1度はエコー検査を受診したほうがいいと思われます。少なくとも30歳を過ぎたらご自分の乳房に関心を持って、少しでも気になることがあればマンモグラフィやエコーの検査を受けることをお勧めします。40代ではエコーとマンモグラフィの両方を50代以上の人はマンモグラフィ単独の検査を行い、必要に応じてエコーを追加する検診をそれぞれ1年に1度は受診するのが理想と考えます。ただし、これらのことをすべて税金で賄うことは困難ですので、自分の健康に投資するという意識が大切です」

1つ知っておきたいのは、見落としが起こる可能性も皆無ではないということ。一般には乳がん検診は2年に1度で十分とされているのを1年に1度の受診を推奨するのもそのためだ。

「2年に1度の住民受診では、1度見落としがあった場合、4年のブランクが生じることになりますからね。そのことを考えると乳がんから身を守るには、ドックなどを利用して年に1度の検診はぜひ行きたいですね」と、岩瀬さんは指摘する。

育みたい自覚的に体を守る意識

では、こうした検診を有意義なものにするには、どうしたらいいのか。岩瀬さんは、受診者の意識の変革が求められるという。

「検診の目的は元来、まだ症状が現われていない早期がんの発見にあります。ところが日本ではしこりなどの異常を見つけた人が心配して検診を受診するというケースが少なくない。それが検診の信頼性の低下につながっている傾向も見られます」

たとえば以前行われたある調査では、検診受診者と乳がんを自分で見つけた人との間での死亡率に大きな差異は認められなかった。その原因として検診受診者の多くに、すでに自分でがんを見つけた人が含まれていたことがあげられる。そうした場合は検診ではなく、1患者として病院の外来を訪ねてより精緻な検査を受けるべきだと岩瀬さんはいう。

「しこりなどの症状があっても検診では、問題なしとされることも考えられます。その場合は、つかの間の安心感と引き換えにがんを助長させることになる。それが将来に遺恨を残す結果につながることも十分に考えられます」

また最近では、自ら乳房を触診する自己検査が推奨されているが、これも過信は禁物だと岩瀬さんはいう。

「たとえば一部の保健所などでは、自己検査の方法として硬いしこりがあった場合にはがんの可能性が高いと指導しています。しかし、実際にはがんは多様で周囲を柔らかい脂肪で包まれた場合は硬く触れません。自分の乳房に関心を持ち自己検査を行うことはとても大切なことです。しかし、異常に気づいたときに自分で勝手に判断してしまうことは危険このうえありません」

自己検査の具体的な方法として、岩瀬さんは健康な乳房の状態を確認したうえで、最低でも月に1度は自ら乳房を触診し、異常の有無を調べるべきだという。そうしてどんな些細なことでも変化があれば、病院の外来を受診する。変わりがなくても1年に1度は検診を受診すべきだという。

早期発見で大きく変わる治療

そうした自己検査の在り方も含めて、岩瀬さんはすべての女性に対して自分の体を自分で守ることに自覚的になって欲しいと訴える。

「日本の乳がん検診の受診率が低いのは、女性たちが自らの体に対して無関心であることが最大の原因でしょう。大切な命を守るだけでなく、乳がんの早期発見ができれば、リンパ節の切除が不要になるので、リンパ浮腫の後遺症に悩まされることがなかったり、手術後の抗がん剤治療が不要となるなど、体に優しい治療を受けることができます。また乳房温存の治療も安全に行いやすくなります。そのために異常がないうちから検診を受けてできるだけ早期に発見していただきたいのです」

女性にとって大切な乳房を守るために、そして何物にも代えがたい大切な命を守るためにもう1度、乳がん検診の意義を見直していきたい。

同じカテゴリーの最新記事

- 正確な診断には遺伝子パネル検査が必須! 遺伝子情報による分類・診断で大きく変わった脳腫瘍

- 高濃度乳房の多い日本人女性には マンモグラフィとエコーの「公正」な乳がん検診を!

- がんゲノム医療をじょうずに受けるために 知っておきたいがん遺伝子パネル検査のこと

- AI支援のコルポスコピ―検査が登場! 子宮頸がん2次検診の精度向上を目指す

- 「尾道方式」でアプローチ! 病診連携と超音波内視鏡を駆使して膵がん早期発見をめざす横浜

- 重要な認定遺伝カウンセラーの役割 がんゲノム医療がますます重要に

- 大腸のAI内視鏡画像診断が進化中! 大腸がん診断がより確実に

- 「遺伝子パネル検査」をいつ行うかも重要 NTRK融合遺伝子陽性の固形がんに2剤目ヴァイトラックビ

- 血液検査で「前がん状態」のチェックが可能に<img draggable="false" class="emoji" alt="⁉" src="https://s.w.org/images/core/emoji/11/svg/2049.svg"> ――KK-LC-1ワクチン開発も視野に