見落とし・誤診を避けて、有効な乳がん検診を受けるために

混乱 ―― 受診は必要だったのか

聖路加国際病院外科医長の中村清吾さんは、「今回の報道により、比較的若い方が不安に感じ、受診されたことが多かったように感じます」といまだ混乱の残る外来診療の様子を振り返る。

「とにかくマンモグラフィを撮りたい、マンモグラフィでないとだめなんです、という20代の受診者も多く訪れました」と、東京逓信病院放射線科医長で、乳腺外来を担当する島田菜穂子さんも戸惑いを語る。

「米国では、信頼のおける複数の臨床研究のデータを統合して統計を行い、閉経後の50歳以上の方の検診に年に1度マンモグラフィを併用すると、死亡率を約20パーセント減らせるという結果が出ています。しかし、40代においてはマンモグラフィの有効性について否定する論文もあり、30代以下にいたってはマンモグラフィの効果は証明されていませんし、おそらく検診に導入する意味はないと思います」(中村さん)

また、島田さんは、報道で殺到した受診者の中には、頻度・検査項目とも十分な内容の検診を受けていた人が含まれていた事実に、受診者への結果報告のありかたや説明の不十分さを感じたという。

自己検診の必要性

聖路加国際病院の検診センターでは、50歳以上の人には、年に1度マンモグラフィを受けることを推奨している。しかし、マンモグラフィは(1)機器の精度、(2)撮影技量、(3)読影能力の三つの要素に左右されることや、乳腺の密度が濃い乳房など乳腺の状態は年齢やそれ以外の要素で個人によって違いもあり、マンモグラフィの限界は全体の10~20パーセントあるという。それに対し同院では、医師によりばらつきのある視触診ではなく、超音波検査を併用する方向を目指す。

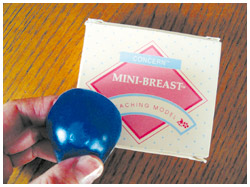

またその一方で、ビデオやしこりのモデルを使って自己検診のオリエンテーションを受診者に対して行っている。

「乳がんは体の表面にでき、自分で発見できる数少ないがんのうちの一つです。何かのきっかけにふと触って気づくしこりは500円玉大(約2.6センチ)ですが、定期的に自己検診して見つけることのできるのは1円玉(約2センチ)以下の大きさだと患者さんにお話しします(下図参照)」と中村さんは定期的な自己��診の重要性を説く。

「たとえば米国では、自己検診のビデオを見たあと、鏡による視診のおさらいをし、さらに撮影後にはセルフチェックのパンフレットが手渡されます。こうして自己検診の啓発・指導は徹底して行われます」(中村さん)

マンモグラフィを取り巻く変遷

ところで、マンモグラフィという撮影方法の歴史は案外古い。しかしその撮影方法や内容を細かく定めたのはアメリカでも98年後半とごく最近のことだ。

「わが国でも、マンモグラフィのもっとも適切な情報を得るための機器やフィルムの管理、撮影方法、記録用語・方法などをマンモグラフィガイドラインで定めています。これによって、どこの施設でも標準化した情報が得られるようになっています」(島田さん)

マンモグラフィ制度管理中央委員会が開く読影医認定の受験者は、外科医、婦人科医、がん検診センターの読影医などさまざま。認定試験では、A~Dの4段階で評価されるが、受験者のうち7~8割の人が読影資格ありとされる、AもしくはBに合格するという。しかし、この認定制度も強制力はなく、認定資格をもっていなくても乳がん検診にあたれるのが現状だ。

米国食品医薬品局(FDA)が診断支援機器として認めている自動読影機が日本にも導入されつつある。これはコンピューターのパターン認識により、早期がんの特徴である石灰化を自動的に抽出するのが得意だ。マンモグラフィの読影には二人の読影医によるダブルチェックが求められているが、この機械の導入は、人間とちがって疲労することのない機械の目で安定した読影をすることで見逃しが減らせる上に、コスト削減がはかれるメリットがある。ただし、悪性か良性かを見分けるのは人間でないとできない。

ところで「マンモグラフィを受けるときの痛さ」は、経験者の口からしばしば聞かれるが、これは仕方のないことなのだろうか。

「立体的な組織をよりよい画像として写し出すために、現時点では乳腺を均等に適度な厚みに延ばすことは不可欠です。ただ、痛さと画像の鮮明さは無関係ですし、痛みの程度は乳腺の状態によって異なります。乳腺よりも脂肪が多い人は比較的痛みを感じにくいし、生理後の約1週間は比較的楽に受けられます」(島田さん) なるべく痛みを感じずに検診を受けるために、生理周期を考慮に入れて検診日が決められるシステムがとれるならば、検診率アップにつながるかもしれない。

また同時に、検診に際しては、乳房を圧迫する必要があること、検査後の痛みの有無、技師が乳房に触れる必要があること、検査に伴う放射線被曝量や安全性の説明を十分に行うことで、検査への嫌悪感を減らすことができるのではないかと島田さんは考えている。

同じカテゴリーの最新記事

- 正確な診断には遺伝子パネル検査が必須! 遺伝子情報による分類・診断で大きく変わった脳腫瘍

- 高濃度乳房の多い日本人女性には マンモグラフィとエコーの「公正」な乳がん検診を!

- がんゲノム医療をじょうずに受けるために 知っておきたいがん遺伝子パネル検査のこと

- AI支援のコルポスコピ―検査が登場! 子宮頸がん2次検診の精度向上を目指す

- 「尾道方式」でアプローチ! 病診連携と超音波内視鏡を駆使して膵がん早期発見をめざす横浜

- 重要な認定遺伝カウンセラーの役割 がんゲノム医療がますます重要に

- 大腸のAI内視鏡画像診断が進化中! 大腸がん診断がより確実に

- 「遺伝子パネル検査」をいつ行うかも重要 NTRK融合遺伝子陽性の固形がんに2剤目ヴァイトラックビ

- 血液検査で「前がん状態」のチェックが可能に<img draggable="false" class="emoji" alt="⁉" src="https://s.w.org/images/core/emoji/11/svg/2049.svg"> ――KK-LC-1ワクチン開発も視野に