「尾道方式」でアプローチ! 病診連携と超音波内視鏡を駆使して膵がん早期発見をめざす横浜

プロジェクトの目標は?

現在、膵がんの早期診断は非常に難しく、早期がんで見つかる患者さんは1%にも満たないのです。それは、膵がんは遺伝子レベルで早い段階から進行がんになり、早い時期に転移するからです。10㎜のがんを見つけても、すでに28%が転移の力を持っているという科学論文もあります。20~30㎜ではそれが73~94%にも達します。そして30㎜以上なら、手術ができたとしても1~2年後には転移してしまうのです。しかし、10㎜以下で見るけることができれば、その5年生存率は90%にアップするというデータもあります。

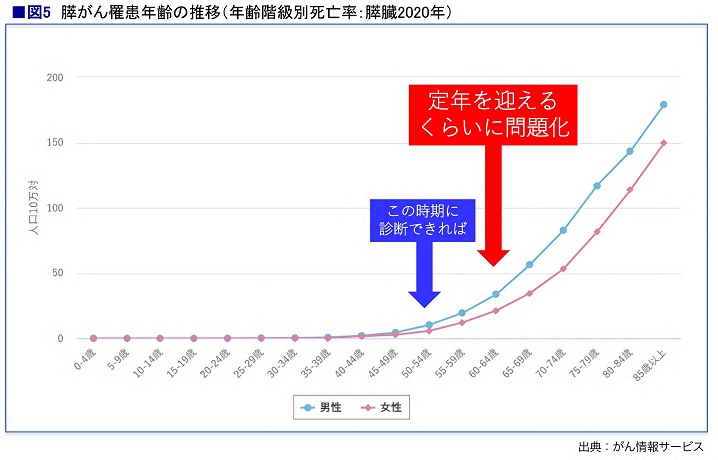

また、膵がんの発症年齢は60-64歳あたりから急に増えてきますので、50歳以降の方に注意を促し、早期で見つかる確率を少しでも上げたいと思っています(図5)。

しかし、実際に10㎜以下の膵がんを見つけるのは難しいため、まず、現実的には20㎜以下で手術可能な患者さんを増やしていきたいと考えています。

検査後のフォロー体制を重視

このプロジェクトのもう1つの大きな特徴は、検査後のフォロー体制にあります。

この2つの検査で膵がんが強く疑われる患者さんには、入院してより精密な検査を行います。その他の患者さんは、高リスク、中リスク、低リスクと3つのカテゴリーに分類します。そして高リスクの患者さんには4カ月、中リスクは6カ月、低リスクには1年毎にCT/MRIの検査を行い、5年間定期観察を行いながらフォローしていきます。そのために患者さんには、「わたしのカルテ」という小冊子を渡し、テーラーメイド的に受診・検査スケジュールを把握してもらうようにしています。

現在、市大病院では膵がんの手術ができる状態で見つかる患者さんは約3割ですが、このプロジェクトで5年後、10年後には4割、5割と上げていきたい。そして、10㎜以下の早期がんを1人でも多く見つけ、結果的に5年生存率を4、5、6割くらいに改善していきたいとの目標を掲げています。

そして、このプロジェクトを成功させ、他の政令指定都市のモデルとして普及することを期待して行っていきたいと思います。

このようなプロジェクトを行っていない地域の方でも、表2のような症状があれば、積極的に地域の中核施設を、是非受診して頂きたい。また、横浜の患者さんには、「YCU横浜早期膵癌診断プロジェクト」を知ってもらい、必要に応じ、次の行動に移して頂きたいと切に思っています。

同じカテゴリーの最新記事

- 正確な診断には遺伝子パネル検査が必須! 遺伝子情報による分類・診断で大きく変わった脳腫瘍

- 高濃度乳房の多い日本人女性には マンモグラフィとエコーの「公正」な乳がん検診を!

- がんゲノム医療をじょうずに受けるために 知っておきたいがん遺伝子パネル検査のこと

- AI支援のコルポスコピ―検査が登場! 子宮頸がん2次検診の精度向上を目指す

- 「尾道方式」でアプローチ! 病診連携と超音波内視鏡を駆使して膵がん早期発見をめざす横浜

- 重要な認定遺伝カウンセラーの役割 がんゲノム医療がますます重要に

- 大腸のAI内視鏡画像診断が進化中! 大腸がん診断がより確実に

- 「遺伝子パネル検査」をいつ行うかも重要 NTRK融合遺伝子陽性の固形がんに2剤目ヴァイトラックビ

- 血液検査で「前がん状態」のチェックが可能に<img draggable="false" class="emoji" alt="⁉" src="https://s.w.org/images/core/emoji/11/svg/2049.svg"> ――KK-LC-1ワクチン開発も視野に