がんゲノム医療をじょうずに受けるために 知っておきたいがん遺伝子パネル検査のこと

検査で遺伝子変異がわかれば、次の治療につながるのでしょうか?

保険が適用された2019年時点で次の治療につなげられた方は10.9%という数字が出ています。なぜこんなに低いか、理由はいろいろあります。該当する治験はあったが地方在住で参加を断念したり、該当する薬剤が保険適用になっていないため*「患者申出療養」が使えるが、自費では高額で払えないなどです。医療機関の地域格差などもあるかと思います。

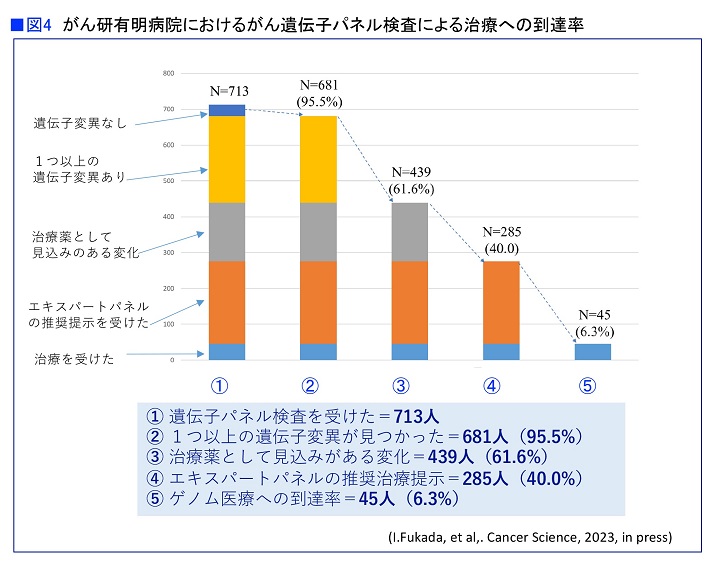

当院のデータで見てみましょう。FoundationOne CDxを実施した713人のうち、1つ以上の遺伝子変異が見つかった人は95.5%。しかし、それが薬剤につながるかというと、そう簡単ではありません。

たとえば、TP53はゲノムの守護神と呼ばれる遺伝子で、TP53の変異はがん細胞の多くに存在していますが、それに対する薬剤がまだありません。治療標的にならないドライバー遺伝子を除くと治療薬につながる遺伝子変異は6割に減ります。さらに日本に未入荷薬だったり、たとえば、肺がんでは保険適用だが乳がんでは適用外などの理由で推奨治療薬の提示ができるのは4割に減ります。最終的に、薬剤の提案まではできても、実際に薬剤で治療できたのは6.3%という結果が出ています。6.3%は高い数字ではありませんが、6.3%の患者さんには治療につながった検査ということです(図4)。

*患者申出療養=未承認薬などを使用したいと患者からの申し出を受け、医師や病院が連携して実施の可能性を探る制度

がん遺伝子パネル検査はどんな手順で進むのですか?

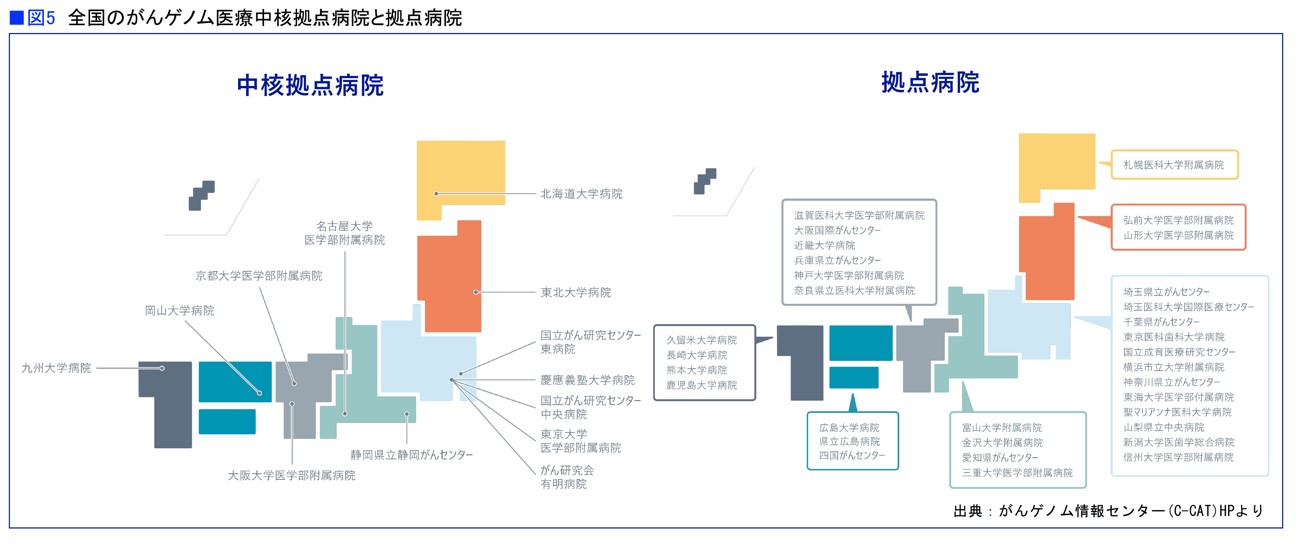

国はがんゲノム医療の質を担保するため全国で13のがんゲノム医療中核拠点病院、32のがんゲノム拠点病院、そして214のがんゲノム医療連携病院を指定しています(2023年12月1日現在)。

検査会社から分析結果報告書が出ると、エキスパート(専門家)が集まって遺伝子解析の結果を検討することが国で定められています。中核拠点病院と拠点病院はそのためのエキスパート・パネル(専門家会議)を自分の施設で開催します。がんゲノム連携病院は中核拠点病院または拠点病院にエキスパート・パネルを開催してもらいます。

がん遺伝子パネル検査は、基本的には主治医から提案があると思います。がんゲノム指定病院なら、専門の科や担当があることが多いです。当院を例にとると、ゲノム診療部で一元管理をしているので、主治医からの紹介で来られた患者さんに検査の特徴などを説明して、どの検査にするか一緒に選び、検体を検査会社に送り、結果の開示まで担当します。なお当院は2023年に拠点病院から中核拠点病院になりました(図5)。

がんゲノム指定病院以外の病院では、患者さんが主治医に紹介状を書いてもらい、指定病院を受診することになります。

検査費用はどの検査も同じ56万円です。3割負担で16万8,000円になり、高額療養費制度を利用できます。

問題は、がん遺伝子パネル検査は一生に1回限りという制限があり、手術時の腫瘍組織を使うことが多いので、現在の病勢を反映していない可能性があることです。今現在の患者さんの状態を把握するのなら、今後複数回できるようにするなど、1回に限らず検査を受けられる可能性を検討することも必要ではないかと思います。

5種類の検査が全国で実施されていますが、国内で検査し、登録を承諾した人のデータすべてが、国立がん研究センター内にある「がんゲノム情報管理センター」、通称C-CAT(シーキャット)に集約されます。

検査会社ごとに検査レポートが返ってきますが、たとえば米国のFoundationOneの場合、日本国内でのすべての治験情報は反映されないので、C-CATから提供される治験情報などが活用されます。日本ではどの検査会社を選択しても、C-CATに情報を集約してレポートが作成されています。

補足ですが、保険適用外でも自費で受けられるさまざまながん遺伝子パネル検査があります。比較的高額ですが、早く遺伝子変異を調べたいという方で、経済的に余裕のある方はそれもひとつの手段ではあると思います。

しかし、最大の問題点は、遺伝子変異がわかってもスムーズに薬剤にたどり着けるかです。また、ゲノムプロファイリングには高い専門性が必要で、その水準が担保されるかという問題もあります。中には、心ない医療機関もあるので、やはり主治医に相談のうえ受けていただくとよいと思います。

検査が次の治療につながるには?

現状は1回に限定されているがん遺伝子パネル検査は、「どこでこのカードを切るか」、それが非常に大事だと思います。今なのか、もっとあとなのか。患者さんも主治医も頭を悩まされるところだと思います。

がん遺伝子パネル検査の目的は「薬剤の投与にたどり着くこと」です。その意味では、現状まだ施設間格差があるのは事実です。

がん遺伝子パネル検査によって提示された治療が、どの施設でも受けられるわけではなく、治験にアクセスできる病院が非常に限られていることは大きな問題で、国としても検査によって患者さんが次の治療にたどり着けることが大事な次のステップだと認識しています。

そこで、たとえば中核拠点病院で行なっている治験であっても、本人が通院している市中病院と連携して、そこで治験ができれば患者さんの通院負担が少なく、治療にまで結びつけることができます。

愛知県がんセンターではハブ方式で地域の病院で治験を行い、そのデータだけを集約してまとめることを行なっているそうです。そうしたことが広まると、居住地に関わりなく、次の治療にたどり着ける可能性が高くなるのではないかと期待します。

がん遺伝子パネル検査についてはご説明したようなシステムがあることを患者さんが知識として知っていて、早めに主治医に聞いてみると、次につながる可能性はあると思います。前述の*C-CATのホームページを見て貰えば、患者さんにわかりやすくまとめられているので、チェックされるとよいのではないでしょうか。

なお、私の専門領域は遺伝性腫瘍ですので、このような検査で遺伝性が明らかになった場合、その情報をプラスに生かして、「予防につなげたり、早く見つけて治療につなげることも可能です」ということも、メッセージとしてお伝えしたいと思います。

*C-CAT=がんゲノム情報管理センター

同じカテゴリーの最新記事

- 正確な診断には遺伝子パネル検査が必須! 遺伝子情報による分類・診断で大きく変わった脳腫瘍

- 重要な認定遺伝カウンセラーの役割 がんゲノム医療がますます重要に

- 「遺伝子パネル検査」をいつ行うかも重要 NTRK融合遺伝子陽性の固形がんに2剤目ヴァイトラックビ

- 遺伝子変異を調べて個別化の最先端を行く肺がん治療 非小細胞肺がんのMET遺伝子変異に新薬登場

- 患者も知っておこう「遺伝子検査」のこと 遺伝子検査を受けるうえで自分の遺伝情報とどう向き合うか

- 日本血液学会が『造血器腫瘍ゲノム検査ガイドライン』を作成 「遺伝子パネル検査」によりゲノム情報は、血液がんの正確な診断・治療に必須

- 遺伝子情報をもとに効果の高い治療法を選択 膵がんにおける遺伝子変異に基づくゲノム医療とは

- ゲノム医療がこれからのがん治療の扉を開く 遺伝子検査はがん治療をどう変えるか

- 世界的に注目のマイクロRNAを活用したバイオマーカー 血液1滴で大腸がんリンパ節転移を予測、治療のあらゆる場面で利用可能に