無治療だった低悪性度でも新治療の試み

大都市圏でも増加傾向のATL 有望な治療法の臨床試験が次々と

ウイルスによる感染が原因の血液がん、成人T細胞白血病・リンパ腫(ATL)は難治性の病気だ。しかし最近、有望な治療法についての第Ⅲ相試験が開始されるなど、新たな動きに期待が高まっている。

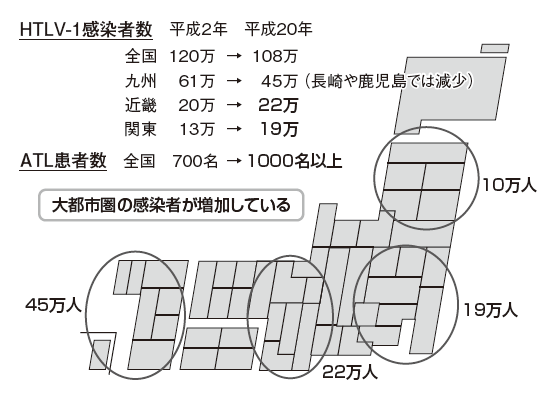

関東など大都市圏で感染者急増

成人T細胞白血病・リンパ腫(ATL)はヒトT細胞白血病ウイルス1型(HTLV -1)というウイルスが原因のがんで、主に母乳を介した母子感染により発症する。

このウイルスはHTLV -1関連脊髄症(HAM)と慢性神経疾患やブドウ膜炎の病因でもある。かつては、まだHTLV -1関連疾患発症はしていないものの、ウイルスを体内に持っている状態の感染者(キャリア)は九州など西日本に多く、〝風土病〟ともいわれていたが、人口の流動化により関東や近畿など大都市圏での感染者が増え、現在でも100万人以上いて全国に広がっていることがわかってきた(図1)。

ただし、感染者のすべてが発症するわけではなく、発症するのはわずか5%ほど。それでも白血病の中で最も治りにくいといわれるのがATLであり、毎年国内で約千人が発症し、化学療法のみの治療成績では完全寛解(奏効)率は16~41%、生存期間中央値は3~13カ月との報告もある。

潜伏期間が長いのもこの病気の特徴で、感染から発症までに要する期間は平均60年ほど。国立がん研究センター東病院血液腫瘍科科長の塚崎邦弘さんはこう語る。

「感染すると、数十年の期間を経て、5段階ぐらいの遺伝子異常(変異)を積み重ねて、発症に至ると考えられています。このため、年をとるほど発症しやすくなるので、高齢人口が増えていく今後は、患者さんの数がもっと増えていく可能性があります」

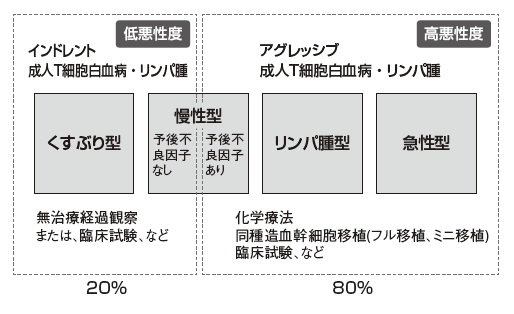

ATLは悪性度の高いほうから急性型、リンパ腫型、慢性型、くすぶり型の4つのタイプに分類され、慢性型はさらに予後不良因子があるかないかで2つに分けられる。

このうち、急性型とリンパ腫型、予後不良因子を持つ慢性型は高悪性度(アグレッシブ)ATLと呼ばれ、命にかかわるような多臓器浸潤や高LDH(乳酸脱水素酵素)血症、高カルシウム血症などを起こす。また、免疫に重要な役割を果たすT細胞ががん化するため日和見感染症を起こしやすくなり、ウイルス性の肺炎、真菌(カビ)感染症などが高い頻度でみられるようになる。一方、くすぶり型と予後不良因子を持たない慢性型は、病変が現れるのは皮膚と末梢血だけで、低悪性度(インドレント)ATLと呼ばれる(図2)。