時間が解決してくれないことも がんで大切な人を亡くしてつらいときは「遺族ケア外来」へ

大切な人を亡くしたときは、誰でも耐え難い悲しみに打ちひしがれるもの。なかには悲嘆が長引き、うつ病などで健康を損なう人もいる。

近年、近親者を亡くした遺族を医療で支える場として「遺族ケア外来」が注目を集めている。しかし、その必要性が指摘されながら、残念なことにその数はごくわずかしかない。

そんな中、今年(2021年)5月、がん研有明病院の腫瘍精神科で、がんの「遺族ケア外来」が本格的にスタートした。「遺族ケア外来」の必要性や遺族への支援について、「遺族ケア外来」を立ち上げた、同院腫瘍精神科部長の清水研さんに話を伺った。

なぜ遺族ケア外来のような場が必要か

がんに限ったことではないが、自分にとって大切な人との死別は、最も大きなストレスである。人生の中で大切なものを失う出来事はいろいろあるものの、自分にとってかけがいのない配偶者や子どもや親などの近親者を失うことは、〝あらゆるストレスの最たるもの〟ともいわれている。

大切な人を失った苦しみを「悲嘆」(グリーフ)というが、悲嘆は遺族のごく自然な反応である。そして多くの場合はその悲嘆の反応は徐々に和らいでいき、やがて落ち着いていく。そして、大切な人との思い出を胸に留めながら、これからも続く自分の人生に目的意識を取り戻していく。

ところがその一方で、*「遷延(せんえん)性悲嘆障害」といって、大切な人の喪失に対して、強い悲嘆が長引いてしまう人がいる。6カ月以上経っても16~40%のがん患者の遺族は強い悲嘆を持っているという調査もある。

〝時薬〟(時間がたつと自然に心が癒える)と、とらえられることが多いが、1年経っても強い悲嘆を持っている人もいる。1年を超える場合は自然な回復が難しく、慢性化している人もいる。

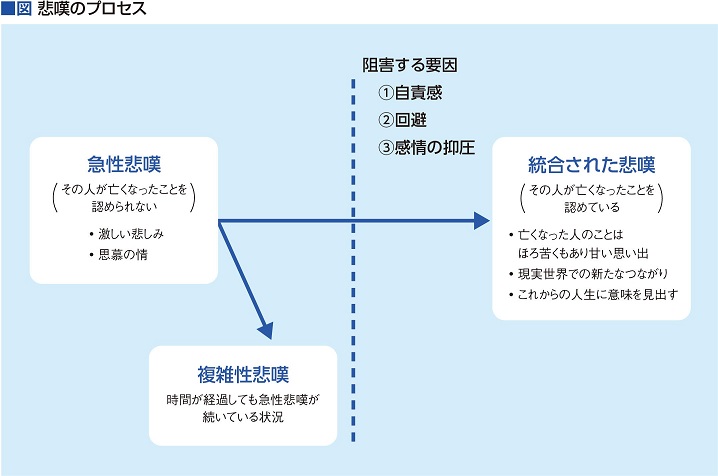

「大切な人との別れのあと、多くの人は時間の経過とともに前に進んで行こうとしますが、その流れがストップしてしまっているのが遷延性悲嘆障害です(図)。

図にあるとおり、誰もが亡くなった直後は急性悲嘆の状態にあり、激しい悲しみや思慕の情があふれ、自分の感情の制御が難しいことも少なくありません。その状態がだんだん変化し、統合された悲嘆(大切な人との想い出はきちんと記憶の引き出しにしまい、これからの人生を進む)に代わっています」

「多くの人はご自身で立ち直られますが、一部に悲嘆がとても強く、長引く方がおられ、生活に支障が生じていることもあります。そのような悲嘆に特化したカウンセリングを提供したほうがいい方がおられることを考えると、私たちのような専門医がいる医療機関でサポートすることが必要だとずっと考えていました。

ちょうど今年から、公認心理師(後述)の大岡友子さんが、私たちの仲間に加わってくれることになりました。大岡さんは、膵がんでご主人を亡くされており、その体験のもとに心理師になることを志された方で、遺族ケアのスペシャリストです。大岡さんの着任をもってして、満を持して遺族ケア外来を立ち上げたわけです」

そう遺族外来を開設した経緯を語るのは、がん研有明病院腫瘍精神科部長の清水研さんだ。これまで清水さんは、国立がん研究センター中央病院精神腫瘍科長時に「レジリエンス外来」を立ち上げ、がん患者さんの心のケアに長年取り組んできた。

「それともうひとつ。いま、遺族ケアが重要視されていますが、それを行っている場はほとんどありません。ですからその場を作ることに意味があると思っています」(清水さん)

清水さんがTwitterで「遺族ケア外来をつくりました」と発信したところ、患者さんが拡散して、多くの「いいね!」が来たそうだ。

「こういう場が欲しかった」「うちの県にもあればいいのに……」など、遺族ケア外来が近くにあれば、受診したいと思っている人がとても多いことがわかったという。将来的には、がん拠点病院のすべてに精神腫瘍医が常駐して、患者さんや遺族のケアができる場があるのが理想だろう。

*遷延性悲嘆障害を、精神科の正式な病名になるかどうかは議論の途中だが、サポートが必要な人がかなりの割合で存在することは確かである

遷延性悲嘆障害になる人とならない人の違い

では、遷延性悲嘆反応が強く出る人と、そうでない人の違いはどこにあるのだろうか。

「いくつか要因がありますが、亡くなった人との結びつきの強さや、その人への精神的な依存度が影響します。例えば、これまで何もかも夫に頼って生きてきた妻は、夫が亡くなったあとどうしていいかわからず、自立してひとりで新たな一歩を踏み出すことに時間がかかりがちです。

さらに、大切な人を亡くしたことの原因の一端は自分にもあると、強い自責の念に駆られていたり、亡くなった人のことを考えないようにしていたり、悲しみなどの感情を押し込めようとしている場合も、悲嘆を長引かせる要因になります」(清水さん)

「遺族ケア外来」の診療の実際

同病院の腫瘍精神科のなかにある「遺族ケア外来」の初診は、まず専任の「公認心理師」が、じっくり話を聞き、その後、医師が診察する。周りから勧められて受診するケースが多いが、本人が希望して受診するケースもあるという。

まだ、聞き慣れない方も多いと思うが、公認心理師とは、2019年に認定された「公認心理師法」を根拠とする心理職の国家資格である。似たような資格に、「臨床心理士」という職種があるが、これは民間の日本臨床心理士資格認定協会の資格である。

基本的には、公認心理師がカウンセリングを担当し、医師は、薬物療法が必要かうつ病に該当するかなど医療的なことを担当する。再診からは、薬剤を処方する必要のある人には医師が一緒に診察するが、カウンセリングのみの場合は、公認心理師だけのことが多い。

「遺族ケア外来では、遺族からじっくり話を聞く必要があります。まず公認心理師が、亡くなった人への思いを聞いて、遺族が抱える悲しみの意味を理解していきます。亡くなった人との思い出を尋ねると、何度も同じ話を繰り返す人もいますが、公認心理師は注意深く耳を傾けます。ありのままの気持ちを話すことはとても大切で、故人について話すことで、心の落ち着きを取り戻すことができるようになります。

しかし、悲嘆の症状のひとつとして重いうつ病があり、遺族の3割ぐらいの人にみられます。その場合には、カウンセリングに加えて、抗うつ薬や睡眠薬を使って治療をすることになります」(清水さん)

その他に、遷延性悲嘆反応の強い人には、「複雑性悲嘆療法」という、週に1回(50分)、16回のカウンセリングのコースがあり、外来で受けることができる。

「私が担当した方は、最愛の夫を亡くされて、悲嘆が1年半以上続いていました。先ずは、ご主人の話やどんな人生を歩いてきたのかなど、おふたりの『物語』をたくさん話してもらいました。楽しい思い出ばかりでなく、亡くなった場面についても話してもらいます。

16回のセッションを行いましたが、彼女はカウンセリングを重ねるごとに気持ちが落ち着き、『大好きだった夫が亡くなって、灰色にしか見えなかった世界が、少しずつ色がついてきました。これからは友達といい時間を過ごしたり、旅行に出かけたりして、自分のこれからの人生を生きよう、という気持ちになってきました』と話されました」(清水さん)