高齢男性に多い希少がん 慢性リンパ性白血病(CLL)に分子標的薬3薬が使えるように

慢性リンパ性白血病(CLL)は日本では患者数が少なく、治験も行われにくいことなどから、欧米で標準治療に用いられている治療薬が日本では使えないドラッグ・ラグ(新薬承認の遅延)が少なからず起きていた。ところが、2018~2019年にかけて3つの治療薬が日本で続けて承認された。それにより、慢性リンパ性白血病の治療がどう変わっていくのか、最新の治療について虎の門病院血液内科医長の山本豪さんに伺った。

日本人には少ない慢性リンパ性白血病

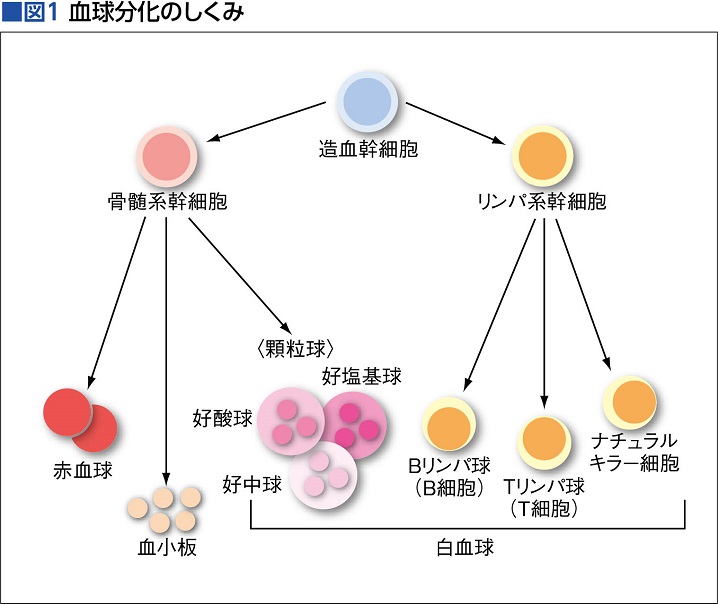

骨髄でつくられる造血幹細胞には骨髄系幹細胞とリンパ系幹細胞があり、骨髄系幹細胞からは赤血球、血小板、顆粒球(好中球、好酸球、好塩基球)に分化し、リンパ系幹細胞からはリンパ球(B細胞、T細胞、NK細胞など)に分化する。そのBリンパ球ががん化して無制限に増殖するものをリンパ性白血病という。

慢性リンパ性白血病(CLL)は成熟した異常なリンパ球が比較的ゆっくりと増えていく病気。がん化したBリンパ球は血液や骨髄、脾臓(ひぞう)、肝臓、リンパ節などで増殖する。一方、急性リンパ性白血病(ALL)は、未熟なリンパ球が、がん化して増えるという違いがある(図1)。

慢性リンパ性白血病は下記のいずれかで診断される。

①血液中にがん化したリンパ球の数が5,000/μL(マイクロリットル)以上ある場合

②血液中のがん化したリンパ球の数が5,000/μL未満でも、腫瘍細胞が骨髄に浸潤(しんじゅん)することで赤血球、白血球、血小板が減少している場合

欧米人では多いがんだが、日本人では非常に少なく、発症するのは年間10万人に0.3人程度。60歳以上の高齢男性に多く、30歳未満の若い人にはほとんど発症しない。

なお、慢性リンパ性白血病と同じ細胞のがんと考えられているのが小リンパ球性リンパ腫(SLL)。がん化したリンパ球が血液中に5,000/μL未満で、赤血球、白血球、血小板が減少していなくても、リンパ節などに病変があり、腫張(腫れ)している場合に診断される。病期分類は悪性リンパ腫に準じるが、治療については慢性リンパ性白血病と共通と考えられている。

治療開始時期を慎重に判断する

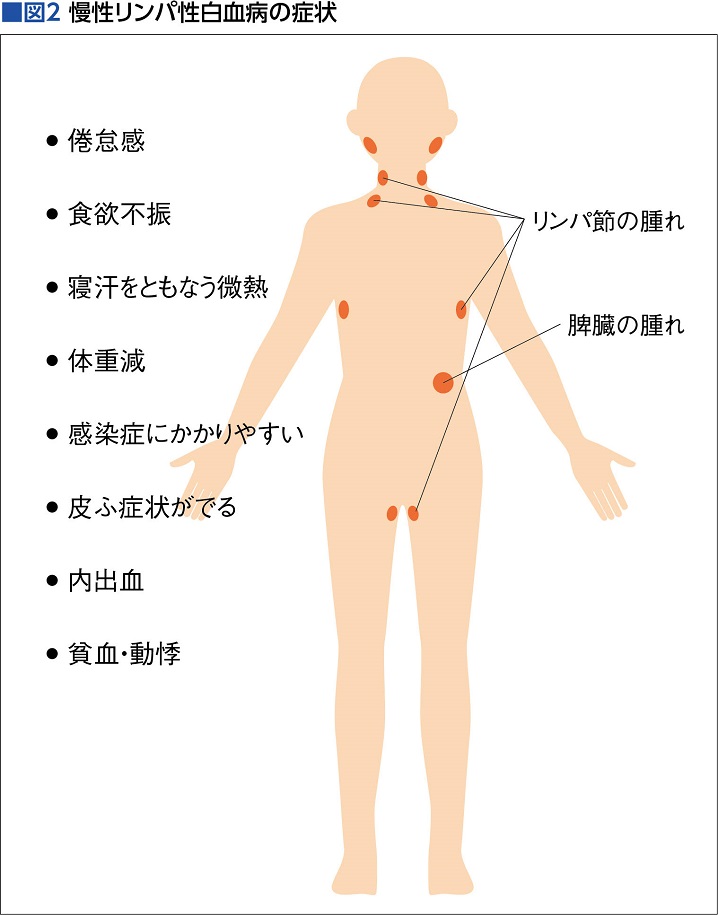

慢性リンパ性白血病の症状としては倦怠感、食欲不振、寝汗、微熱、体重減少、脾臓の腫大、リンパ節の腫張などが挙げられる。骨髄でがん細胞が増殖して正常な造血ができなくなることから、赤血球数が減って貧血が起きたり、血小板数が減って出血しやすくなるといった症状も現れる。赤血球に対する自己抗体ができ、抗体と結合した赤血球が破壊される自己免疫性溶血性貧血(AIHA)により、重度の貧血が起きることもある(図2)。

ただし近年、こうした症状で発見されることよりも、健康診断や定期検診の血液検査で見つかることが多い。言い換えれば、発見時はほぼ無症状ということだが、無症状の患者に対しては、すぐ治療はせず、経過観察となる。

「理想的には症状が出る少し前に治療開始することですが、予測が難しいので、基本的には2つの病期分類と治療開始基準に沿って判断します」と虎の門病院血液内科医長の山本豪さんは語る。

2つの病期分類とは米国の改訂Rai分類と欧州のBinet分類のこと。

「要は、白血球が増えるだけでなく、赤血球や血小板が減ったり、脾臓やリンパ節が腫れたり、あるいは体重が減ったり、熱が出たりといった症状が出ているかどうかです。ただし、脾臓の腫れが8㎝以下だと治療してはいけないということではなく、あくまで患者さんの年齢や状態を見て判断します。もちろん、改訂Rai分類で高リスク、Binet分類でCという判定の場合は、診断と同時に治療開始になる場合も少なくありません。

患者さんの中には『診断されたのだから、症状がなくて元気な今のうちに治療したい』という方もおられますが、抗がん薬は強い治療ですし、副作用もあります。やはり、基準を睨みながら判断していくことになります」(表3)