空咳、息切れ、発熱が出たらすぐに相談を

化学療法時の肺障害の頻度は低いが、重篤化の危険性も

話す弦間昭彦さん

抗がん薬の投与を受け、肺に障害が起こるケースがある。消化器・消化管や皮膚に比べると発生頻度は低いものの、問題は使用する薬剤によって、命にかかわることがあり得ることだ。早期発見や治療の注意点をレポートする。

抗がん薬の種類によって肺障害が問題に

抗がん薬治療により肺に副作用が見られることがある。その発生頻度は0.5%ほどで、消化器系の障害や皮膚障害と比べると決して高くはない。しかし、日本医科大学大学院医学研究科呼吸器内科学分野主任教授の弦間昭彦さんは、「目に見える肺障害というのはごく限られています。ただし、抗がん薬の種類によって副作用には様々な特徴があり、中には肺障害を起こしやすいものもあります。しかも命に関わることがある。重篤性から言うと、肺障害には十分な注意が必要です」と言う。

抗がん薬による肺障害全般から見ていこう。肺障害は、大きく直接的肺細胞障害と間接的肺細胞障害に分けられる。「直接的」は薬剤そのもの、あるいは中間代謝物が直接的に肺細胞に障害を起こすもので、「間接的」は免疫細胞の活性化や炎症反応を介して起きる。 肺障害の疾患は、気管支喘息、間質性肺炎、血管炎、胸膜炎など多岐にわたる。中でも最も頻度が高いのが間質性肺炎だ。

間質性肺炎の中でも びまん性肺胞障害を警戒

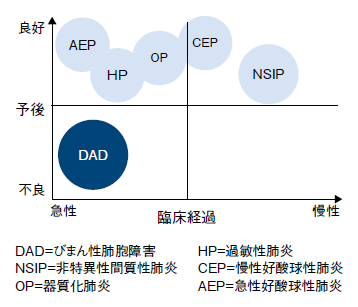

間質性肺炎の主な病型には、びまん性肺胞障害(DAD)、非特異性間質性肺炎(NSIP)、器質化肺炎(OP)、過敏性肺炎(HP)、好酸球性肺炎(EP)の5つがあげられる。

「それぞれ重篤度、経過の良し悪し、急性・慢性などいろいろな特徴があります。最も注意すべきなのはDADです。DADは急激に起こる上に、経過がよくありません。症状が出始めたと思ったら、その日のうちに救急車で運ばれるほどの息切れを生じることさえあります。出来る限り早い治療をしなければならない病気です。一方、DAD以外の病型は比較的ステロイド治療が効きやすいといえます。言い換えれば、治療効果が期待できるからこそ、余計にしっかりと治療しなければなりません」(図1)

間質性肺炎は、投薬直後から起こり得る。弦間さんは「とくに治療終了後10週間までは警戒して欲しい」と話している。

喫煙、高齢、肺病変の既往歴が危険因子

肺障害を起こしやすい薬剤として、分子標的薬の*イレッサ、*タルセバ、*ジオトリフといったEGFR(上皮成長因子受容体)チロシンキナーゼ阻害薬(EGFR-TKI)があげられる。EGFR-TKIを投与すると、3~4%に間質性肺炎が出て、全体の約1%が重篤化してしまう。また、*アフィニトールなどのm-TOR(哺乳類ラパマイシン標的タンパク質)阻害薬は、軽症が多いものの発症率は20~30%ほどと、一般的な抗がん薬と比べてかなり高い。

肺障害を併発する危険因子(リスクファクター)は何だろうか。イレッサの副作用について観察研究がなされたところ、イレッサや他の抗がん薬に共通した危険因子として喫煙、高齢、既存の肺病変などがあることが証明された。

この既存の肺病変について弦間さんは、「急性肺障害、特発性肺線維症、間質性肺炎、塵肺症、放射線肺炎、薬剤性肺炎などに罹患したことのある方は、副作用が強く現れやすいので、あらかじめ医師に伝えておく必要があります」と言う。

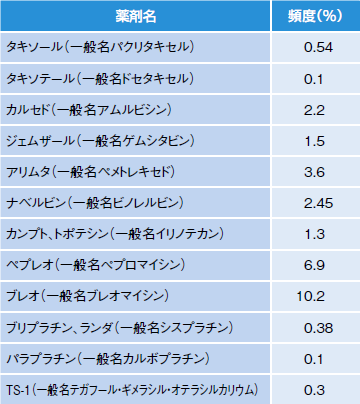

治療開始前に間質性肺炎の既往がある場合には、カンプト・トポテシン、ジェムザール、カルセド、ブレオなどは基本的に禁忌とされている(表2)。

*イレッサ=一般名ゲフィチニブ *タルセバ=一般名エルロチニブ *ジオトリフ=一般名アファチニブ *アフィニトール=一般名エベロリムス