倦怠感とリハビリ:生活活動レベルを維持させるための適切な運動とは? 倦怠感の軽減にリハビリテーション、運動でQOLを向上させる

がん種や性別、年齢に関わらず出現するという倦怠感。寝ていれば治るものではなく、放っておくと寝たきりになることもある。そうならないためには、がんと診断されたときから、リハビリテーションを活用した適切な運動をすることで、倦怠感を軽減させることが大切だという。

ほとんどのがん患者さんが経験する倦怠感

倦怠感は、化学療法を受けるがん患者さんの8割以上で治療開始後の早い時期から出現してくるといわれている。

大阪府立急性期・総合医療センターリハビリテーション科主任部長の渡邉学さんによると、「強い倦怠感は終末期の患者さんの悪液質*に伴うものが知られていますが、抗がん薬や放射線治療の影響のほか、がんそのものによる倦怠感があると考えられており、誰にでも起こる可能性があります」という。

倦怠感が起こるメカニズムや正確な要因はまだわかっていない。しかし薬の副作用や貧血、痛みや吐き気・嘔吐、不眠などが原因ならば、それらを治療することで改善が期待できる(表1)。

「原因がわかる治療可能な倦怠感もあるので、患者さんは言葉で表現しにくいかと思いますが医療者に伝えてください。倦怠感は患者さんのQOL(生活の質)やADL(日常生活動作)を損う大きな問題ですので、状態を正しく把握して改善策をとることが重要なのです」

| ① がん関連症状 | 疼痛、悪心・嘔吐、呼吸困難など |

| ② がん治療 | 化学療法・放射線療法・手術など |

| ③ 貧血 | がんやがん治療による浅い呼吸や呼吸困難による |

| ④ 栄養障害 | 摂取栄養の減少や消化機能の低下による |

| ⑤ 代謝・内分泌異常 | 高カルシウム血症、低ナトリウム血症、低カリウム血症、脱水、甲状腺機能低下症、副腎機能低下症、性腺機能低下症 |

| ⑥ 精神症状 | 抑うつ、不安 |

| ⑦ 睡眠障害 | 不規則な生活リズムや活動低下などによる |

| ⑧ 活動レベルの低下 | がんやがん治療などによる |

| ⑨ 薬剤性 | オピオイド鎮痛薬、向精神薬、抗ヒスタミン薬、睡眠薬、制吐薬、β受容体遮断薬など |

| ⑩ 合併症 | 感染症、心不全、肝不全、腎不全、呼吸不全など |

*悪液質=がん細胞からの分泌物質によって、慢性炎症、代謝異常、免疫異常、内分泌異常などが生じ、身体衰弱や精神消耗する状態をいう

行き着く先は寝たきりも。倦怠感の問題点

がん患者さんの倦怠感は、休養や睡眠では改善しないのが特徴だ。倦怠感を常に抱える患者さんは、しんどいから動かない→動かないからできなくなる→できないから動かないという悪循環を招いてしまう。

渡邉さんは「動かないことによって身体活動が低下すると心臓や肺、筋肉や骨格、精神を含めた各種臓器の機能低下が引き起こされます。これは廃用症候群と呼ばれ、最終的には寝たきりにもつながります」と危険性を指摘する。

廃用症候群は患者さんが動きにくくなって何年もたってからではなく、短期間で診断されることもある。周術期*の患者さんは、術後数日間安静にしているだけで機能低下が起こるため、がんと診断されたときからリハビリテーションの介入によって生活活動レベルが落ちないような支援を受けることが勧められる。

*周術期=手術中だけでなく、入院・麻酔・手術・回復といった術中前後を含めた期間

「心地良い」程度の運動を心理的な効果も期待

同科理学療法士の藤岡真紀さんは、「病気になると安静にしなければいけないと思うし、患者さんがしんどいと言えばご家族は『休めば? 寝たら?』と返事をしてしまいますが、健康なご家族の方の倦怠感と違ってがん患者さんの倦怠感は寝ても軽減しませんから、寝ていても解決にはなりません」と話す。

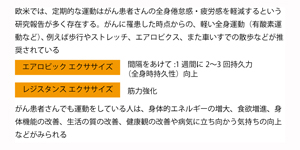

では、どうすればいいのか。藤岡さんは「動くこと」だと強調する。しんどくて動けない患者さんに対して動くことを誘うのは矛盾しているようだが、適切な運動が倦怠感を軽減させ、QOLも改善するという報告が欧米では多く出されている。

運動の強度や頻度、内容は患者さんによって違い、こうすべきというものはない。

「ただリハビリをしていると『あー疲れた、しんどい』という言葉が患者さんから聞かれるのですが、その後には『でもスッキリした、気持ちよかった』という感想が続きます。この心地良い疲労、爽快感のある疲労を感じる程度がいいでしょう。運動後に疲労感が残るならやりすぎです」

運動といっても日常の動作のなかで、できることで十分と藤岡さんはアドバイスする。

「動かないと筋肉や骨格が縮んで、動く範囲も狭くなり、発揮できる筋力が小さくなります。伸びをする、姿勢を正すといった動作だけでも筋肉は働き血流がよくなります。姿勢を正すと呼吸が楽になります。運動といっても特別なことではありません。やってみたら気持ちがよくて『またやりたい』とおっしゃる患者さんが多いですよ」(図2)