祢津加奈子の新・先端医療の現場20

さらなる低侵襲を可能にした、がんの腹腔鏡下肝切除手術

「肝臓の手術も腹腔鏡で行える

ようになりました」と語る

金子弘真さん

肝臓は、血管に富んだ臓器のため、出血のリスクが大きく、これまで肝切除といえば開腹手術が主流だった。しかし、東邦大学医学部一般・消化器外科主任教授の金子弘真さんは腹腔鏡下手術を積極的に導入。熟練した医師が行えば、適応はやや限定されてはいるものの、患者さんに低侵襲で開腹手術と変わらない治療成績をあげられるという。

出血を抑えながらの治療

午前9時半。手術室に象さん柄の手術着を着た金子弘真さんが現れた。ここでは、患者さんに威圧感を与えないため、スタッフは花柄や水玉のカラフルな手術着を身につけている。

が、手術室には緊張感が漂っていた。金子さんが「癒着の剥離は横からじゃないと難しいぞ」と術者に指導の声をかける。患者さんは、大腸がん手術後の肝転移。ヘソ上から下に向かって長い傷あとが残る。

肝臓は比較的大きい右葉と小さな左葉 から構成されている。この患者さんは、右葉に25㎜、左葉に30㎜のがんが見つかっていた。大腸がんの肝転移なので、肝硬変による肝機能の低下はないが、問題は前回の手術による癒着と大腸がんの化学療法の影響だ。

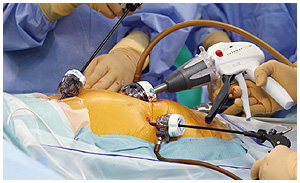

おヘソの近くと左右の脇腹、みぞおちに5~15㎜ほどの切開を入れトロッカーといわれる筒状のものを入れる。ここから内視鏡カメラを挿入して、頭側に向ける。肝臓はヘソよりずっと上に位置するからだ。

思ったとおり前回の開腹手術の影響で癒着がひどい。電気メスで癒着した組織を、押し広げては剥離をくりかえす作業が続く。少しずつ癒着をはがし、肝臓に近づく。ようやく露出した肝臓はきれいなピンク色をしていた。

まず左葉のがんを切除するために、超音波検査で位置を確認するのだが、なかなか判別がつかない。金子さんによると、肝臓にできる深部の腫瘍ではまれにあるそうだ。「検査室のCTやエコーで見つかっても、術中のエコーでボンヤリとしかわからないことがあるのです」

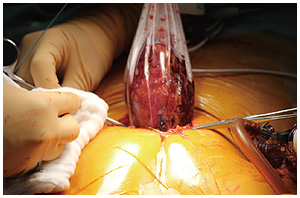

手術前のCTを再確認し「この切離線であればがんはとれる」という結論に至った。がんが完全にとりきれる安全域の幅を保って病巣を少しずつ切除していく。肝臓は血管が多い臓器なので、熱エネルギー機器でしっかりと止血しながら慎重に作業を進めていく。出血は極めて少なかった。

同じような手技で右葉のがんも切除したあと、大腸がんの手術跡に4㎝の切開を入れ、ここから摘出した組織を取り出した。傷痕を目立たなくするためだ。手術は癒着の剥離と、左葉のがんの確認に難渋したため、終了までに6時間近くかかった。だが、この患者さんは翌日には食事が始まり、歩行も開始し、手術から7日目に退院したそうだ。

ラジオ波の不向きな部分を補う

金子さんが、肝がんの腹腔鏡下手術を始めたのは日本で最初の1993年のことだ。日本初の内視鏡による胆のう摘出手術が日本で行われたのが1990年だからかなり早い。

「安全性が第一なので、腹腔鏡で取りやすい部位のがんに限って、年に数例ずつ慎重に始めました」

肝臓は1㎏もある大きな臓器で、右の肋骨下にある。おヘソからは見上げる位置だ。そのため、肝臓の腹腔側の表面にあって、かつ下のほう、あるいは腹部正面に位置する外側区域にあるがんで、大きさが約5㎝以下を当初の腹腔鏡下肝切除の適応とした。これは現在でも腹腔鏡下手術の最も良い適応になっている。

ラジオ波焼灼療法などの治療法もあるが、すべての肝がんに有効ではないという。「表面にがんがあると、針を刺したときにがん細胞がこぼれたり、出血することもあります。現に腹腔鏡下ラジオ波焼灼療法を行った際に、針を抜去した直後、動脈性の出血をきたした症例も経験あります」と金子さんは語る。

また、金子さん自身、珍しい腹腔鏡下手術の経験もある。ラジオ波で肝表面にある肝がんを焼灼して1年後、肝臓からは少し離れた部位に腫瘍が見つかった患者さんが訪ねてきた。

腹腔鏡下手術で調べると、ラジオ波をかけたところには異常はなく、ラジオ波治療中にがん細胞がこぼれておなかの中に再発したことがわかった。この再発肝がんは腹腔鏡下で切除された。

金子さんは「肝臓の表面にできたがんにはラジオ波焼灼療法は極めて慎重を期すべきです」と話す。これは、マイクロ波でも同じだという。

ラジオ波やマイクロ波を使った治療は、肝臓内部にできた小さながんには効果的だが、表面にできたがんに対しては切除が可能であれば、積極的に切除を考えるべきである。

肝臓への転移でも手術を

大腸がんの肝転移でも手術が可能ならばとるのが現在のゴールドスタンダードである。

そこで、肝臓外科医でありながら内視鏡外科医として腹腔鏡による胆のう摘出を数多く手掛けてきた金子さんは、肝がんに腹腔鏡下切除手術を導入してはどうかと考えたのだ。

「腹腔鏡なら患者への侵襲も少ないので、大腸がんの肝転移でも肝障害を伴うことの多い原発性肝がんでも手術は可能です。また摘出した組織から標本も作れ、病理検査もできます。腹腔鏡で比較的安全にとれるならば、そのほうがいいのではないかと考えました」

切除できればその組織で病理検査を行い、がんがとれきれているかどうかも確認できる。肝がんの腹腔鏡下切除術は、難しい手術であるが、他の腹腔鏡下手術に比べ、肝切除は臓器の一部を切除するだけで、吻合手術やリンパ節郭清も必要ない。部位や大きさなどの適応を順守すれば腹腔鏡下肝切除術も有効な術式と考えた。

この挑戦は、内視鏡医としても肝臓外科医としても多くの手術を経験し、専門知識をもつ金子さんだからできた決断だったのかもしれない。

実際に腹腔鏡下手術を始めたときには、学会で患者さんの回復も早く、低侵襲であったと報告したものの、数々の非難を浴びたという。肝臓は、血管が多く、その走り方にも個人差が大きい。そのため大出血の危険があるので、肝切除は開腹して手術をしなければならないと考えられてきた。それを、限られた視野で器具の扱いも難しい腹腔鏡で行うことは危険である、といった指摘を受けたという。しかし、今ではその非難していた施設も腹腔鏡下肝切除術を積極的に導入してきている。