日本での新薬承認が待たれる 骨髄異形成症候群の最新薬物療法

正常な血液細胞が作られなくなる骨髄異形成症候群。低リスクの場合は支持療法が中心となるが、日本では未承認のラスパテルセプトという薬が注目されている。貧血を改善することで、輸血依存の患者の約4割が輸血非依存となる効果が認められているのだ。日本での承認が待たれている。高リスクの治療で使われるビダーザは注射薬、いま経口剤の開発が進められていて、実用化されると患者さんは通院の負担から解放されることになる。

骨髄異形成症候群という病気について、その診断・予後予測・治療について、獨協医科大学埼玉医療センター糖尿病内分泌・血液内科教授の田村秀人さんに解説していただいた。

正常な血液細胞が作られなくなる病気

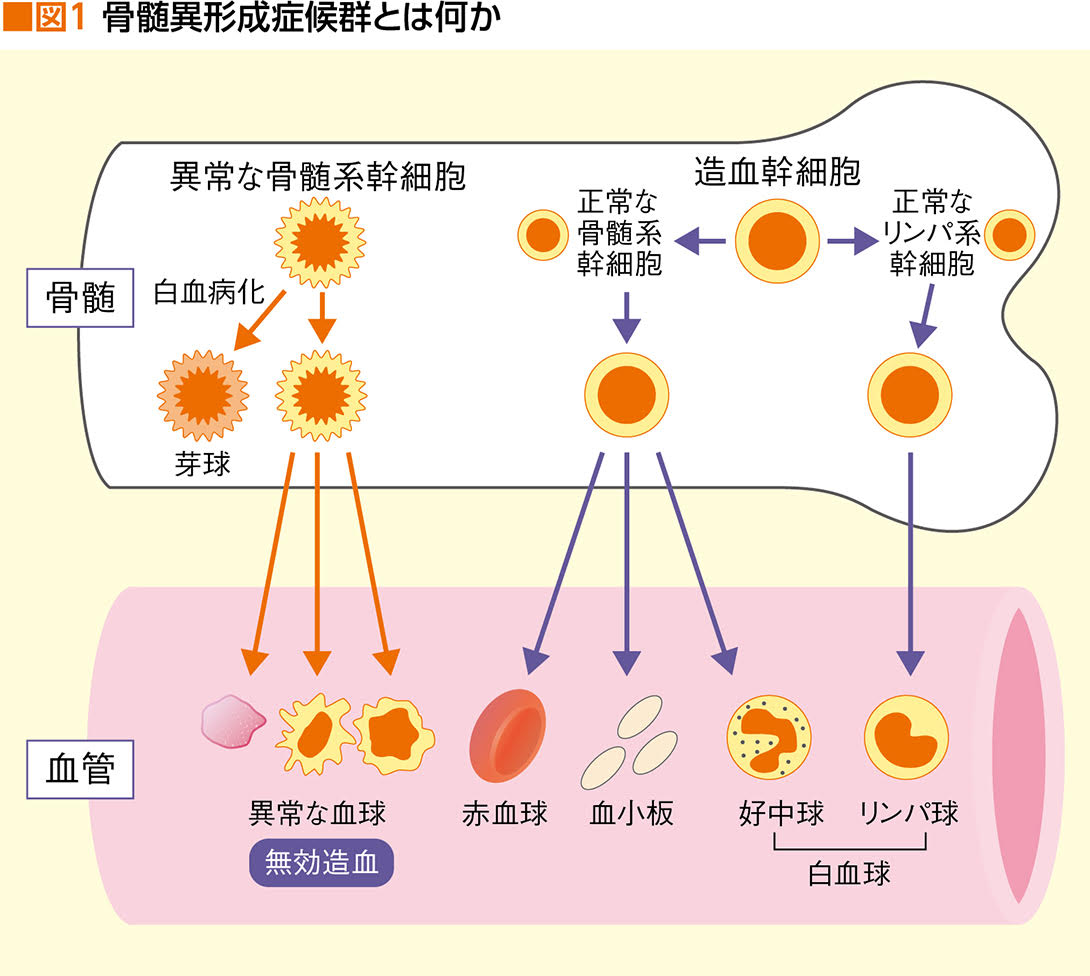

骨髄異形成症候群(MDS)は血液がんの一種で、赤血球、白血球、血小板などの正常な血液細胞が作られなくなる病気です。血液細胞は元となる造血幹細胞が、骨髄で増殖しながらさまざまに分化することで作られていきます。その造血幹細胞に異常が起き、正常な血液細胞が作られなくなります。

獨協医科大学埼玉医療センター糖尿病内分泌・血液内科教授の田村秀人(たむら ひでと)さんは、骨髄異形成症候群について、次のようにわかりやすく説明してくれました。

「造血幹細胞の異常によって、赤血球、白血球、血小板などの数が減少したり、機能低下が起きたりするのが骨髄異形成症候群という病気です。造血幹細胞の成熟が止まって異常な芽球(がきゅう)が増えたり、血液細胞まで成長しても異常な形態(異形成)となったり、細胞が壊れていたりするのです。病名に〝症候群〟とついているのは、1つの疾患ではなく、いろいろな病態をもつ疾患の集まりであることを意味しています。赤血球だけ減って貧血になる人もいますし、血小板だけが減る人もいます。赤血球も白血球も血小板も減ってくる人もいます。こうした病態の違いは、遺伝子の異常が関係していることがわかってきました」(図1)

現れてくる症状も、患者さんによってさまざま。貧血があれば、息切れや動悸が起きやすくなります。白血球が減少して免疫が低下すると、肺炎をくり返すなど感染症を起こしやすくなります。血小板が減少すれば出血を起こしやすくなります。こうした症状によって、骨髄異形成症候群が発見されることも少なくないのです。

また、骨髄異形成症候群は急性骨髄性白血病(AML)に移行することがあります。

「かつては〝前白血病〟と呼ばれていたこともあります。低リスクの骨髄異形成症候群で1~2割、高リスクでは4~5割が急性骨髄性白血病に移行しますので、白血病の前段階ということで、前白血病と言われていました」(田村さん)

骨髄異形成症候群の原因は、はっきりとはわかっていませんが、遺伝子の異常が関係していることが明らかになってきました。

「最近は診断基準がしっかりしてきたのと、診断法が確立されてきたのでより診断される方が多くなってきているのが考えられますが、高齢者に多く、抗がん薬治療を受けた人に起こりやすいこともわかっています。加齢や抗がん薬の影響で遺伝子に異常が起き、それが骨髄異形成症候群の発症に関わっていると考えられています」(田村さん)

血液検査と骨髄検査が行われる

骨髄異形成症候群の診断では、血液検査と骨髄検査が必要となります。血液検査では、血液中の赤血球、白血球、血小板の数が減少していないかを調べ、顕微鏡で血球の形状異常(異形成)や芽球の有無を調べます。

「赤血球、白血球、血小板ともに、それぞれの系統の細胞の10%以上に異形成が見られれば、骨髄異形成症候群と考えられます。末梢血でも特徴的な異形成が見つかることもあれば、全然わからない症例もあります。骨髄異形成症候群が疑わしい場合には骨髄検査が行われます」(田村さん)

骨髄検査は、骨髄の中の細胞の形を見たり、芽球がどのくらいあるかを調べたりする検査です。骨盤の骨に注射針を刺し、骨髄液を吸い出す骨髄穿刺(こつずいせんし)という方法で検体を採取。局所麻酔で行われる検査で、10分程度で終わります。

「検体から塗抹標本(検体をプレパラートに伸ばしたもの)を作り、それを検査することによって骨髄異形成症候群の診断がつきます。また、病型を判定したり、予後予測のためのリスク分類を行ったりするのにも、骨髄検査の結果が必要で、骨髄液を利用して染色体検査や遺伝子検査も行います。また、生検を行うこともあります。骨髄異形成症候群の多くは、『過形成』といって血液は作っているけれど壊れて減るという病態になっていて、骨髄密度が正常より高くなっています。それは塗抹標本より、生検のほうがよくわかります。

また、最近は遺伝子検査が進歩し、どの遺伝子にどんな変異があると予後が悪いなど、分子生物学的なリスク分類もできるようになりつつあります」(田村さん)

骨髄異形成症候群の治療では、予後予測が必要となります。いくつかの方法がありますが、臨床の現場でよく使われているのはIPSS-R(改訂国際予後予測スコアリングシステム)です(図2)。

核型(染色体の異常)、骨髄中の芽球の割合、ヘモグロビン値、血小板数、好中球数という5つの予後因子をそれぞれ点数化し、その合計点を求めます。その点数で、生存期間や急性骨髄性白血病への移行リスクなどにより、5段階のリスク群に分類します。

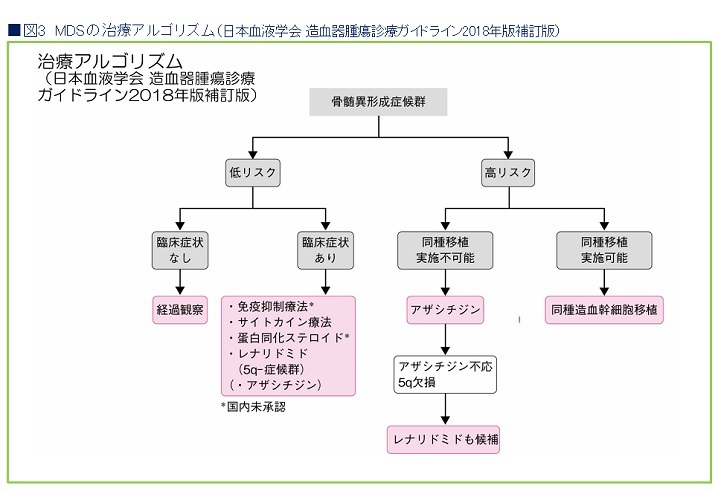

治療に当たっては、基本的には大きく低リスクと高リスクに分け、それぞれに適した治療が行われます(図3)。

同じカテゴリーの最新記事

- 新たな作用機序をもつ貧血治療薬も登場 骨髄異形成症候群の最新治療

- 骨髄異形成症候群(MDS)の正体を知ろう 高リスクの骨髄異形成症候群にはビダーザが決定打。今後の新薬承認に期待

- 造血幹細胞移植患者のリハビリは「継続する」ことが大切

- リスクに応じた治療戦略がカギ 骨髄異形成症候群の最新治療

- レブラミドやビダーザなどの新薬で治療成績は向上 新薬で白血病への移行をストップ!骨髄異形成症候群の最新治療

- 治療法がなかなかなかった難治性の病気に、延命への希望が生まれた 2種類の薬の登場により骨髄異形成症候群の治療は新時代へ!

- 大型新薬の登場で、薬物療法の選択肢が広がっている 完治も期待できるレブラミド。高リスクに有効な新薬も承認間近

- 早期に見つけるには年1回以上の血液検査を 「貧血」「出血傾向」「抗がん剤経験者」に要注意!

- あなたの骨髄、血液細胞は大丈夫ですか? 要注意は高齢、抗がん剤、放射線被曝