訓練を習慣化し、退院後の継続したトレーニングが重要 患者に適した細やかなリハビリテーション 頭頸部がん・食道がん治療後の嚥下障害

語る髙橋浩二さん

頭頸部がんや食道がん治療後に嚥下障害が起きるケースがあるが、治療によるダメージに加えて、口から物を食べられないというのは、QOL(生活の質)の観点からも、患者さんにとってつらいことだ。こうしたがん治療後の嚥下障害にどういったリハビリテーションが有効なのか。個々のケースからひも解く。

がん治療によって引き起こされる嚥下障害

嚥下障害。飲み物と食べ物を飲み込む、〝嚥下〟という機能が、加齢や病気の合併症や術後の後遺症で障害されることをいう。

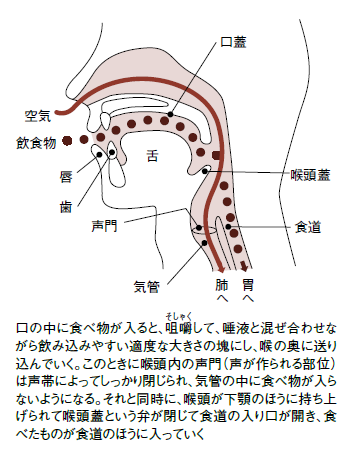

物を飲み込むときには、様々な動きが複雑に連動して行われる。口の中に食べ物が入ると、まずはよく噛んで、唾液と混ぜ合わせながら飲み込みやすい適度な大きさの塊にし、喉の奥に送り込んでいく。このときに喉頭内の声門(声が作られる部位)は声帯によってしっかり閉じられ、気管の中に食べ物が入らないようになる。それと同時に、喉頭が下顎のほうへ持ち上げられて喉頭蓋という弁が閉じて食道の入り口が開き、これによって、飲んだもの、食べたものが食道のほうに入っていく(図1)。

こうした一連の動きで重要な役割を果たすのが、口や喉頭・咽頭(頭頸部)、食道といった臓器だ。したがって、こうした部位にがんができると、治療によって機能が失われ、嚥下障害を来してしまうケースがある。中には誤って食べ物が気管に入ってしまう「誤嚥」が原因で肺炎を繰り返し生じ、亡くなってしまう人もいる。

「嚥下障害により、唾液や飲食物と細菌が誤って気管に入り肺に到達すると、感染症である誤嚥性肺炎という病態が起こります。昨今、誤嚥性肺炎を始めとする肺炎は、高齢者を中心に増え、要介護老人施設では1番の死亡原因です。誤嚥を防ぐことは超高齢化社会を迎えた今日、非常に重要です」

そう話すのは、昭和大学歯学部スペシャルニーズ口腔医学講座主任で口腔リハビリテーション医学部門教授の髙橋浩二さんだ。髙橋さんは日々臨床現場において、様々な後遺症を持つ患者さんへのリハビリテーションを実施。中でも、嚥下障害に対するリハビリテーションには力を入れている。

通常の検査に加えて、嚥下時の様子や嚥下音を含めて多角的に評価

「嚥下障害を診断するには、まず細かい診査と適切な検査が必要です。

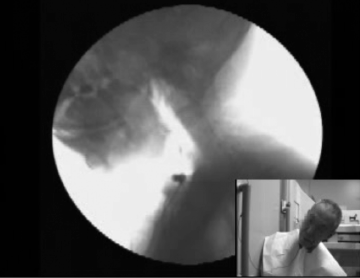

私たちは、『摂食嚥下障害評価表』という診査票により、原因疾患、栄養・食事、認知、呼吸機能、頸部可動性(首を傾けられるかどうか)、口腔の様子など、かなり詳細に評価します。そして、嚥下造影検査(VF)と嚥下内視鏡検査(VE)という嚥下障害診断のゴールドスタンダードである検査を実施します。私たちはそれに加えて、検査時の患者さんの状態をVF画像やVE画像と同時に記録し、患者さんの嚥下時の表情や姿勢、体格、意識レベル、意欲などを見て評価しています。

それで、この人は検査時にはこんな姿勢でやっと飲み込んでいることなどが誰が見ても理解できます(写真2)。また首のところに、嚥下時の音を拾うマイクロフォンをつけ、嚥下音や呼吸音を聞き、嚥下の状況を把握する頸部聴診法という方法も取り入れています。これらの工夫を行っているのは単に嚥下造影検査の画像だけでは、例えばどのように首を傾けて飲み込んでいるのかがわからず、また呼吸音や嚥下音などもないため実際の臨床で患者さんの状況を正確に再現できないからです」

頸部聴診法は、髙橋さんが米国へ留学した際に修得し、帰国後の92年に我が国に紹介し、全国へ普及させた。このように髙橋さんたちは、通常の検査に検査時画像や嚥下時の音を組み合わせて多角的に評価して診断に役立てているのだ。

検査の画像や動画はCDやDVDなどに焼いて、患者さん自身はもちろん、家族、紹介先の医師やかかりつけ医、介護施設の担当者などにも配布している。

これによって患者さん自身の認識、周囲の人の患者さんに対する理解度が深まると髙橋さんは話す。

「嚥下造影検査や嚥下内視鏡検査が確定診断だと勘違いしている人が多いのですが、患者さんの状況は刻々と変わるため、精密診断ですがあくまでも補助的診断法であることを理解するべきです。できるだけ多くの情報を集約し、的確な評価を行うことで、個々の患者さんに合った適切なリハビリテーションの方針が決まるのです」

退院後の訓練の習慣化と 周囲の適切なサポートを促す

髙橋さんの施設では、1週間から10日間ほど入院してリハビリテーションを行っている。ただ、その期間で完全に嚥下機能が回復するかというとそうではなく、「教育入院」としての意味合いが強く、退院後も自宅で正しくリハビリテーションを行えるように訓練の習慣化と、訓練の様子や摂食状況をビデオデータとして家族・介護者・医療者に提供することで、周囲が退院後の患者さんの訓練を適切にサポートできるようにする目的もあるという(図3)

また、リハビリテーションを始める時期は、大きな手術であれば術後3週間から1カ月くらいで開始する。

「ただ、手術はダメージが大きいので、術後よりもできれば術前にトレーニングを行って、事前に治療後の対処方法をきちんと把握してもらったほうが、やり方のコツも覚えやすいです」

同じカテゴリーの最新記事

- がん治療中も歩いて動いてロコモティブシンドロームを防ごう! 整形外科医が呼びかける「がんロコモ」対策

- 運動はメンタルへのデトックス効果も高い がん治療後に元の生活に戻れることが大事、運動はその第一歩

- がん悪液質に対する運動介入のベスト・プラクティス

- 造血幹細胞移植患者のリハビリは「継続する」ことが大切

- 社会復帰までが医療の責任 退院してからもしっかりフォローアップ

- 多職種による切れ目のない訪問看護 スタッフ間の密な連絡が鍵

- 社会復帰目標に個別的な対応を図る 肺がん手術前後のリハビリテーション

- 乳がん術後に行いたい、肩関節可動域訓練と運動療法

- 多様な職種の連携で、骨転移患者さんのQOLを維持する 最期まで自分の足で歩けるように