東洋医学の視点でがんを捉える

第1回 体の中にがんができるって、どういうこと? がん予防と再発予防の手助けを漢方が担える可能性が

がんは、体の中に現れた敵。そう思って、闘いに勝つべくつらい治療に耐えるわけだが……。ここで考えてみてほしい。そもそも、がんは敵なのだろうか? ほかならない自身の体の中で作られたものである以上、がんは〝自分の一部〟でもある。そんな視点で、がんという病を見つめ直すと、治療に向き合う心持ちに変化が生まれるかもしれない。

東洋医学企画の第1回は入門編。病気になるとはどういうことか、がんになるとき体の中では何が起こっているかについて、漢方によるがん治療を専門とする千葉大学大学院和漢診療学特任准教授の平崎能郎さんに話を聞いた。

体の中を「気・血・津液」が巡っている

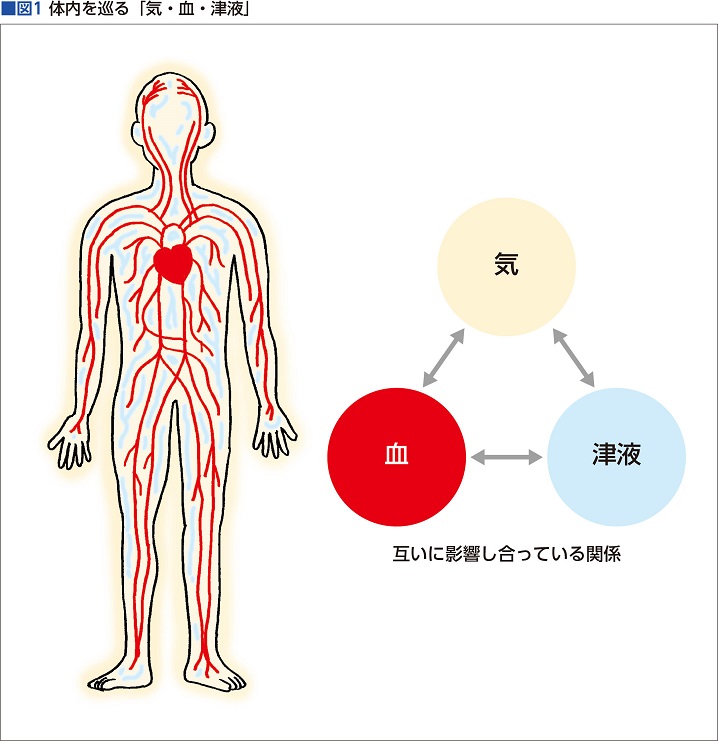

東洋医学では、病は局所で起きているとは考えない。なぜなら、体は臓器の集合体ではなく、1つの有機体と捉えるからだ。すべての臓器はもちろん、目には見えないエネルギーである気(き)、体の中を巡る血(けつ:血液)、そして血以外の水分である津液(しんえき)、体内の生成物すべてが連動し、互いに影響し合って1つの体を作り出している、と考える。

まず、東洋医学特有の考え方の1つ、「気・血・津液」に触れておこう。

体の中に流動的なものを想定するのが世界の伝統医学の特徴で、漢方医学では体内を巡るものとして「気・血・津液」を想定している。この3つが不足(虚:きょ)することなく、かつ滞ることなく、体内をスムーズに巡っているとき、体はバランスがとれている。

ところが、さまざまな理由で「気・血・津液」のどこかに異常が生じて、気と血の巡りが滞ったとき、バランスを崩す。

例えば、気の分量が不足する気虚(ききょ)、気の流れが滞る気滞(きたい)、血が足りなくなる血虚(けっきょ)、血液の流れが悪くなる瘀血(おけつ)、津液の分布異常で起きる水滞(すいたい)などが、バランスを崩した状態だ。

水滞の一形態として、部分的に津液が過剰に増えてしまうと湿(しつ)、湿が体内の熱でゲル化すると痰(たん)になる。鼻水や咳とともに出る痰もその1つだ。

つまり、病は症状の出ている箇所だけで起こっているのではなく、全身を巡るものの不足や滞りが発端となって体がバランスを崩し、その結果、表に現れている部分だけが症状として目に見えるに過ぎない。これが東洋医学の考え方だ(図1)。

「腎・脾・肝・肺・心」とは何か

「気・血・津液」と併せて知っておきたいのが「臓腑(ぞうふ)」の概念。

生体に必要な「気・血・津液」を作り出し機能させるのは、「腎(じん)・脾(ひ)・肝(かん)・肺(はい)・心(しん)」という五臓(ごぞう)である。

五臓の産物やその材料となる飲食物を通す空洞の管腔器官が、「胃・胆(たん)・小腸・大腸・膀胱・三焦(さんしょう)」。これらは「六腑(ろっぷ)」と名づけられている。ちなみに「五臓六腑に沁みわたる」という慣用句は、この用語から来ている。

腎は、生命に直結する成長や発育、生殖といった先天的な生命力に関わる臓であって、不要物を濾過(ろか)する「腎臓」の働きは腎の一部に過ぎない。つまり「腎=腎臓」ではない。

脾は、腎とともに生命の基本的機能を担うが、親から受け継いだ先天的な生命力に関与するのが腎であるのに対し、脾は食べ物などを取り入れることで後天的に命を育む役割を担っている。

肝も「肝臓」ではない。全身に気血を巡らせ、感情のコントロールや、筋肉のトーヌス(緊張)維持などに関係している。自然界にたとえると、木が大地の養分を吸い上げて、上へ上へと伸びていくような役割と想像してほしい。

肺は、呼吸を担う西洋医学の「肺」の意味合いも含むが、それだけでなく、自然免疫力を維持して、ウイルスなど外敵の侵入を阻んだり、脾と協力して生命活力(気)を生み出したりする。

心は、血液を運行させるだけでなく、生体機能全体を統括する司令塔として存在する。

このように、五臓は生体を司る実質臓器ではあるものの、西洋医学で言う臓器とは考え方が異なることを留め置いてほしい(図2)。

これに対して、五臓が作り出す生成物やその材料を通過させる「六腑」は、中身が空洞の管腔器官。全く同じとは言えないが、西洋医学の臓器の概念に近いものである。