- ホーム >

- 連載 >

- コラム・レポート >

- 楽・得 がんケアのABC

楽・得 がんケアのABC

第3回 がん患者に起こるロコモティブシンドローム 整形外科医の力を借りて「がんロコモ」を防ごう

河野博隆さん

がんになっても動ける体でいたい、自分の足で歩き続けたい、多くのがん患者さんはそう願っているはずです。でも、がんやがん治療の影響で骨や関節などの「運動器」に障害が起こると、「がんだから仕方がない……」と諦めていませんか。

今回は運動器の問題を取り上げます。近年よく耳にするようになった「がんロコモ」の意味や、がんと運動器の関係などについて、がんロコモの予防・啓発活動を行っている帝京大学医学部附属病院整形外科主任教授の河野博隆さんにお話を伺いました。

「がんロコモ」を防ぐ運動が広がった背景

「がんロコモ」――これは、がんとロコモティブシンドロームを組み合わせた言葉です。「ロコモティブシンドローム」(略してロコモ)とは、主に加齢によって骨や関節、筋肉、神経などの運動器に障害が起こり、立ったり歩いたり、移動することが難しくなった状態のこと。

「運動器」とは、ヒトが立つ、歩く、作業をするといった運動のために必要な身体の仕組み全体をさします。ロコモが進行すると日常生活が不自由になり、介護が必要になるリスクが高まります。

がんロコモとは、がんの骨転移や骨肉腫などのがん自体、あるいはがんの治療によって運動器に障害が起き、移動機能が低下した状態のことをいいます。この場合も同様に、進行すると介護が必要になるリスクが高まるばかりでなく、がんの治療自体に大きな影響を及ぼします。

では、がんロコモについて、患者さんはどんなことを理解しておけばいいのでしょうか。

「まず、がんロコモの背景を知っていただきたいと思います。私はがんを専門にした整形外科医ですが、私のような専門医は全国の整形外科医約25,000人のうちで200人ほどしかいません。これは、骨肉腫などの運動器に発生するがんが、ほかのがん種に比べてとても少ないからです。

ですから運動器にがんが発生した場合は、いち早く専門医に診療してもらうことが重要とされ、多くの整形外科医は、がんの診療に関わってきませんでした。つまり、整形外科医は運動器のがんを専門にする医師と、それ以外の診療をする医師に大きく分かれてしまったわけです。その結果、多くの整形外科医はがんを診ないだけではなく、がん患者さんも診なくなってしまったのです」と帝京大学医学部附属病院整形外科主任教授の河野博隆さん。

「例えば、整形外科で膝の関節の手術を予定していた患者さんががんになると、『まずはがん治療を優先させて、膝の手術はがん治療が落ち着いてから行いましょう』と、膝の治療は後回しにされてしまいます。言い換えると、患者さんは手術が必要なほど膝の状態が悪いのに、がん治療が一段落するまでは、膝の治療を放棄しなければならなくなります。

しかし、患者さんのQOL(生活の質)を考えれば、このようなときは整形外科の治療も平行して行う必要があるはずです。膝の手術をすれば歩けたはずなのに、がん治療に専念するうちに歩行困難になってしまったら、患者さんにとってはとても不幸なことではないでしょうか。

近年は、がん患者数が増加している一方で死亡者数は減少し、がんの治療をしながら長く生きられる患者さんが増えています。ですから、がん治療医も整形外科医もこれまでの意識を変えて、骨転移があっても、がんが根治できなくても、がん患者さんが歩けることの意義を見直し、『がんになっても整形外科の治療を受ける』ことが当たり前になる必要があるのです。

さらに患者さん自身も、『がんの治療をするから、整形外科の治療は諦めよう』と考えるのではなく、がんでもいつまでも歩けるように、必要な治療を受けようという意識を持ってもらえたらと思います」

整形外科医ががん治療に関われば、QOLの向上や治療の前進につながる

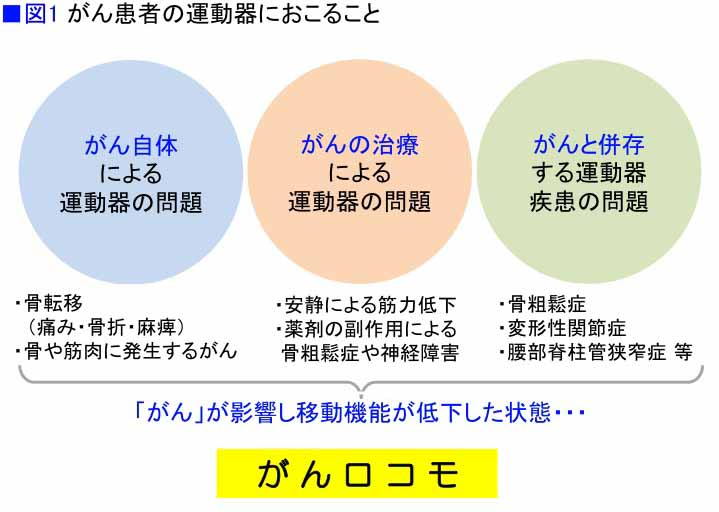

がん患者さんがロコモになるのは、どのようなケースがあるのでしょうか。それには次の3つが考えられています。

1つ目は、がん自体が運動器に影響する場合、2つ目は治療によって運動器に影響を与える場合、そして3つ目はがん以外の運動器の病気が進行している場合です(図1)。

近年、とくに問題になっているのが骨転移です。新規のがん患者数は年間約100万人、骨転移は年間10~15万人のがん患者さんに発生すると言われています。

乳がんや前立腺がんはとくに骨転移が起こりやすいがんで、骨転移した個所によっては強い痛みや骨折などにより、患者さんのQOLは大きく低下してしまいます。

しかし、河野さんは整形外科医ががん治療に関わることで、痛みをやわらげたり、骨転移の個所を骨折予防のために補強したりすることができると言います。

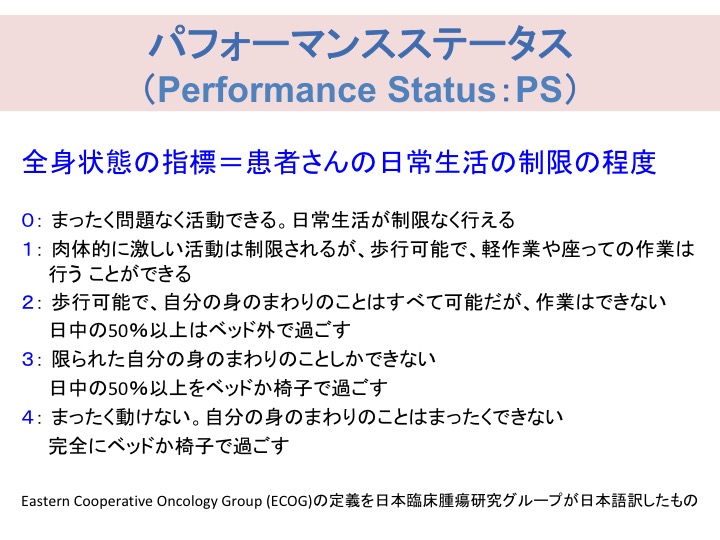

「骨転移があると、主治医からは『骨がもろくなって折れやすくなりますから、あまり動かずに安静にしてください』と指示されることが多くあります。でも、それでは徐々に筋肉が衰えてしまいます。さらに、体を動かさないと、がんの治療を行えるかどうかは全身状態(PS:パフォーマンスステータス)を指標の1つとしているため、寝たきりに近い患者と判断されて、十分な治療ができなくなる恐れもあります。

このようなとき、整形外科医が骨転移の状態を診れば、歩いても問題ないかの判断ができます。そして、整形外科医が診なければ、その患者さんは一生歩けないと判断されてしまう可能性さえあるのです。

また、整形外科医には判断するだけではなく、もっとできることがあります。骨折しそうになっている場合は、弱くなっている部分を金属の棒で補強する手術を行うことができます。また、骨を『人工骨頭』に置換する手術を行えば、歩行機能を維持したり痛みを緩和したりすることができるようになります。骨が折れる前の手術は、骨転移を放置して折れてしまった手術に比べれば、はるかに簡単にできるのです」(表2)

さらに、河野さんはがんの治療によって起こる痛みについても、整形外科医の判断が重要だと言います。

「がん患者さんの多くは高齢で、がん以外の病気を抱えている方が多くおられます。がんによる痛みやしびれだと思っていた症状が、よく調べたら整形外科的な病気だったというケースは少なくありません。

例えば、太ももの痛みを訴える患者さんが、がんの痛みと診断されて医療用麻薬を処方されていましたが、原因が腰部脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)だったことが判明し、整形外科で治療を行ったところ痛みが緩和されました。

首の骨転移があった患者さんが整形外科を受診したら、変形性頸椎症が原因だとわかり、その治療をしたら全身状態がよくなって、積極的ながん治療ができるようになったというケースもあります。

整形外科医が、がんの痛みかそれ以外の運動器の痛みかを正確に識別することで、痛みの緩和や治療の前進につながる可能性があるのです」

自分の力で歩くために、運動器の痛みを諦めないで

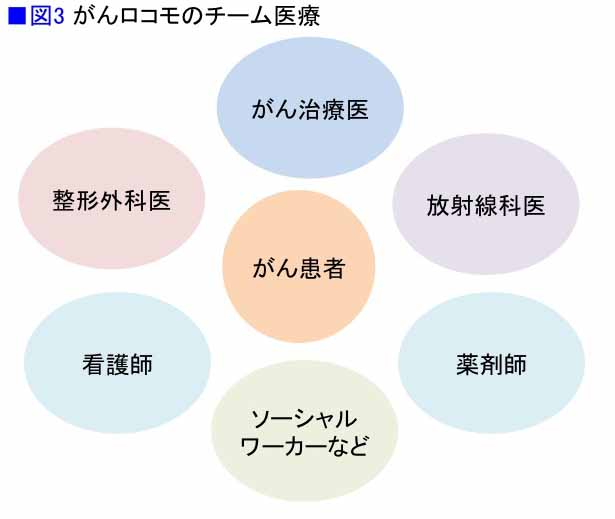

整形外科医が積極的にがん治療に取り組むには、「キャンサーボード」に参加するのが望ましいと、河野さんは考えています(図3)。

「キャンサーボード」とは、診療科の垣根を越え、医師や看護師、薬剤師、ソーシャルワーカーなどの多職種が集まり、患者の治療方針について話し合う検討会のこと。がん診療連携拠点病院では、キャンサーボードの設置が必須となっています。

「この2~3年の間に、がん治療の現場では『がんロコモ対策が重要』だという認識が広がり、整形外科学会も運動器の診療科としてがん治療に取り組む姿勢をみせています。がん拠点病院では、骨転移のキャンサーボードを設置している施設が増加しています。

現在は、化学療法も通院で受けるようになったため、患者さんがどの程度動けるかは、化学療法を続けられるかどうかにも直結します。運動器のスペシャリストである整形外科医ががん治療に関われば、患者さんの治療の選択肢が増え、よりよい生活を提供できるはずです。

がん患者さんには、ベッドで天井を見ている人生ではなく、最期まで歩くことができる人生を送って欲しい。そのためにもがんの治療に携わる医師と整形外科医が協働することは大切ですし、患者さんも足や腰の痛みを我慢したり、諦めたりせず、整形外科医の力を借りようという発想を持っていただきたいですね」

そして、最後に、「がん患者さんは、がん治療がすべてになってはいけません。冷静になり、がんを特別視しすぎることなく、うまくバランスを取るという3点セットで考えましょう」と締めくくった。