がん治療中の食欲不振やしびれ、つらい副作用には漢方薬を使ってみよう!

およそ1500年前に日本に伝えられた中医薬は、日本の風土に合わせて少しずつ変化し、江戸時代には日本独自の漢方薬として体系化された。ただ、経験則主体の漢方薬は、エビデンス重視のがん医療現場ではほとんど使われてこなかったのが実情だ。

ようやく漢方薬を科学する動きが始まったのは2000年前後。生薬の成分と効能が徐々に明らかにされ、エビデンスが明確にされてきたことで、現在はがん治療の現場でも取り入れられるようになった。がん医療現場で漢方薬が得意とするのは、がんによるつらい症状と治療による副作用の緩和。どんな症状にどの漢方薬が期待できるのか。その処方とメカニズムについて、東京慈恵会医科大学医学部疼痛制御研究講座特任教授の上園保仁(うえぞのやすひと)さんに話を聞いた。

副作用の悩みは増えている!

医学の進化によって、がんは「治る病」になりつつある。

2020年、国立がん研究センターは、2010年から2012年にがんと診断された約14.8万人の5年生存率を68.8%と発表した。

5年生存率が高いがん種は、前立腺がん(100%)、乳がん(93.6%)、甲状腺がん(92.6%)など。一方、膵がん(11.1%)、胆のう・胆管がん(28.9%)、肝がん(38.1%)のように、いまだ厳しいものもある。それでも年々、治療法は進化し、難治とされるがん種でも、少しずつではあるが、生存期間は着実に伸びている。

その立役者となっているのが、とくに薬物療法だろう。従来の抗がん薬に加え、分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬など新しいメカニズムの薬剤が登場し、たとえ進行がんであっても、長期生存が可能になり、中には治癒を見込めるケースも散見されるようになった。

その一方で、薬物療法による副作用に悩む割合が増えてきた。2013年に行われた「がん治療による副作用に悩んでいるか?」という調査結果は、2003年の3%に対し、2013年は40%と大幅に増加している。

「2000年以降、効果の高い抗がん薬が次々と登場したことで、1つの薬剤が効かなくなっても別の薬剤へ繋ぐことで治療を続け、長生きできる人が増えてきたことも一因でしょう。治療期間が延びれば副作用とつき合う期間も長くなり、その症状も多岐に及ぶと考えられます」と東京慈恵会医科大学医学部疼痛制御研究講座特任教授の上園保仁さんは指摘する。

こうした動向を受けて、厚生労働省が「支持療法の重要性」を初めて文章にしたのも2013年。それを機に、がん医療現場でも「副作用は緩和すべき」との認識が浸透していった。

それから10年弱、いまや副作用対策はがん治療の一環となっている。

「つらい副作用は決して1人で抱え込んだり我慢したりせず、主治医や医療従事者に伝えてください」と上園さんも強調する。

漢方薬ってどんな薬?

副作用症状として代表的なものは、食欲不振、倦怠感、しびれ、口内炎、便秘など。これらの症状が強く断続的に起こるのは非常につらい。ところが、こうした症状に西洋医学で対処しようとすると、「便秘薬は西洋薬にもありますが、倦怠感や食欲不振に効く薬はなく、口内炎は対症療法が主となっています」と上園さん。副作用を抑え込むのは容易でなく、そのためにがん治療そのものを中断せざるを得ないことも珍しくなかった。

そこに登場したのが漢方薬だ。

副作用緩和の重要性が認識され始めた2013年当時、すでに漢方薬の研究に舵を切っていた上園さんは、がん治療によるさまざまな副作用症状を目の当たりにし、「まさに漢方薬の出番だ」と確信したそうだ。

「西洋薬は1ターゲット1成分です。1つの成分がこのターゲットに効果があるだろうということで臨床試験を開始し、第Ⅱ相、第Ⅲ相試験を経て薬剤として認可されます。一方、漢方薬は長い歴史の中で複数の生薬(しょうやく)を組み合わせて作られました。1つひとつの生薬に個々の効能があり、かつ、それらが相乗的に作用します。つまり、複数のターゲットに同時に対応することができるのです」

例えば、食欲不振に処方される六君子湯(りっくんしとう)。六君子湯には8種類の生薬が入っていて、それらが各々の働きをしつつ、協力し合ってグレリンという食欲を増進するホルモンのシグナルを促進する。

「8種類の生薬うち、直接グレリンの分泌を促すのは陳皮(ちんぴ)や甘草(かんぞう)ですが、単にグレリンを分泌させるだけではないのです。分泌されたグレリンが、できるだけ長く分解されずに血中にどどまったほうが食欲は保たれます。茯苓(ぶくりょう)などがその役割を担い、血中でのグレリンの分解を抑えます。さらにグレリンはグレリン受容体にくっついて初めて食欲増進効果を示すので、受容体側の反応を増強させることも重要。それが蒼朮(そうじゅつ)の作用です」

グレリンの分泌を促し、分解を抑え、受容体の反応を強めるという複数の作用をそれぞれの生薬がこなし、トータルでグレリンのパワーを最大限に引き出す。それが六君子湯なのだ。

漢方薬が科学され始めたのは最近のこと

1500年以上前に中国から伝えられた中医薬が、日本の土壌や日本人の特性に合わせて徐々に変化し、約450年前の江戸時代に日本独自の漢方薬になった。途方もなく長い歴史の中で積み上げられてきた生薬の組み合わせだが、裏返せば、それはどこまでも経験則でしかなかった。

「漢方薬に科学の目が向けられるようになったのは、実は21世紀に入ってからです」

その契機は2008年だった。

「国際学術誌『Gastroenterology』に、北海道大学の武田宏司教授による六君子湯に関する論文が掲載されました。抗がん薬による食欲不振に漢方薬が改善効果を示すことが国際的に権威ある学術誌で発表されたことは、がん医学界にとっても画期的な出来事だったのです」と上園さんは振り返る。

「医師は基本的にエビデンス(科学的根拠)のない薬剤は使いません。だから長い間、がん患者と漢方薬は距離が遠かったのだと思います。逆に、しっかりしたエビデンスさえあれば、医師は治療に取り入れます。2008年の論文は〝それなら食欲不振に六君子湯を使ってみよう〟と医師に思わせるに十分な内容でした」

この論文が契機となり、漢方薬の科学的解析が本格的にスタートした。上園さんが漢方薬の研究を始めたのも2008年。この論文との出合いがきっかけだった。

西洋薬が苦手な分野に、漢方薬の出番

それから約15年、漢方薬に関するエビデンスは徐々に積み上げられ、現在では、がんによるつらい症状や治療の副作用症状を和らげる手段として、医療現場で活躍するようになった。「食欲不振に六君子湯」から始まり、いまではいくつもの漢方薬が副作用改善に重用されている。その例を紹介していこう。

まずは下痢。

下痢には、細菌性の下痢と、水分が出過ぎて腸管内に溢れてしまう下痢の2種類があるが、どちらにも半夏瀉心湯(はんげしゃしんとう)の効果が高い。

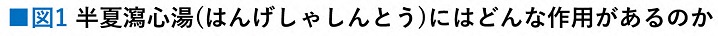

半夏瀉心湯には7つの生薬が入っていて、そのうち3つが殺菌作用を担い、3つが傷害された組織を修復し、さらに3つの生薬が抗炎症作用を持つ。数だけ合わせると7つを超えてしまうが、実は生薬の中には複数の作用を併せ持つものがある。

「とくに乾姜(かんきょう)は数ある生薬の中でも複数の働きをこなす〝スーパーマン〟です。まず、化学療法薬に匹敵するほどの殺菌力を発揮し、かつ、水分代謝も調節します。さらに、組織修復能や抗炎症効果もあるのです」

乾姜を含む7つの生薬が絶妙に配合されることで、1つひとつの生薬が個々の仕事を担いつつ、協力し合って殺菌、水分調節、組織修復という一連の作用を完成させ、下痢を解決するのだ(図1)。

実は、半夏瀉心湯が効くのは下痢だけではない。粘膜の修復を得意とするので、口から始まって肛門に至るまでの消化管粘膜全体に効果がある。口内炎、食道炎、胃炎、小腸疾患など、消化管の粘膜障害すべてに効果が期待できる。