患者を支えるということ3

臨床心理士:医療に関して素人だからこそできることがある 患者と医療者の間で両者をつなげる

今、緩和ケアにかかわっている臨床心理士は全国で350人ほど。自治医科大学付属病院緩和ケア科の臨床心理士・稲田美和子さんは「緩和ケアチームに、いわば医療には素人の私たちが入ることで、患者さんと医療スタッフ、またケアチームのなかも、うまく作用できるのではないかと思うのです」と語っている。

自分の体の声に耳を傾けて

臨床心理士といえば、うつ気味だったり、仕事や人間関係に悩む人のコンサルテーションにあたっている人も多い。しかし、稲田さんは「そういう仕事に関心を持つ人は多いので、ケアの手も十分にあります。私は、最初から緩和ケアの心理士になりたかったんです」と語る。そのために、臨床心理士の資格を取得すると、まず高齢者の多い病院に勤務して経験を積み、4年前、緩和ケア病棟の立ち上げと同時に自治医科大学付属病院に来た。

「病気にかかって死を迎えるというのは大変なこと。その場に一緒にいてサポートできたらと思ったのです」

がんという病名を知ったときから、亡くなる直前まで、患者とその家族はおそらく人生のなかで最も大きな試練を味あわなければならない。病名を知ったときの衝撃、闘病中に仕事ができなくなり、家庭のなかでの役割も変わる。そして、治療が手詰まりになったときにどうするのか。患者の死という事実をなかなか受け入れられない家族。それを、最終的にどうおさめて最期のときを迎えるのか。そのことに、大きなやりがいと意義を感じた。

自治医科大学の緩和ケア病棟は18床ある。外来から病棟まで依頼があれば出かけるが、「節目にサポートを依頼されることが多い」という。

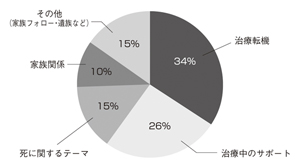

最初に病気についてインフォームド・コンセント(説明と同意)を受けたときもそうだが、1番多いのは積極的治療から緩和医療に移行するときだ。

すでに本人が、緩和医療に入ることを伝えられている場合もあれば、伝えられていないときもある。しかし、「緩和ケアに入ることを伝えられていない患者さんも、自分の体の状態からほとんどの人はわかっているのです」と稲田さんは言う。

緩和ケアに入るかどうか、迷っているという患者さんには、「あなたの体、治療に耐えられるかな」と聞いてみる。がんの治療は厳しい。抗がん剤による副作用に耐えられるのかどうか。じつは、本人が1番よくわかっているのだ。

自分の意見を言うのではなく、患者さん自身に自分の体の率直なメッセージに耳を傾けてもらうようにする。患者さんと向き合うとき、稲田さんが1番大切にしていることの1つだ。

言動の背景にある大切な思い

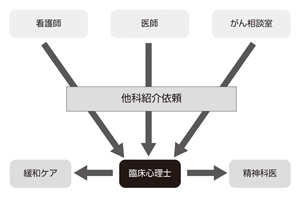

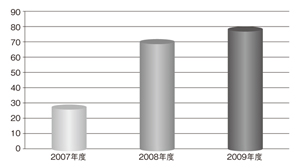

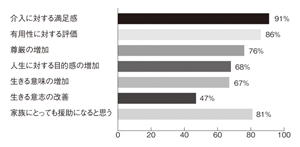

出典:第46回日本癌治療学会総会、稲田氏発表資料より

出典:第46回日本癌治療学会総会、稲田氏発表資料より臨床心理士だから、心理を読むさまざまな技術や精神療法も習得している。心理テストもその1つだ。

バウムテストは、白い紙に「木」を描いてもらう。「混乱している人は混乱した絵を描くのです。自我の強さや現実を受け入れられているかどうか、うつの程度をみることもできます」と言う。

カナダで開発されたディグニティー・セラピーは、残される人に患者自身がメッセージを残すことで、人としての尊厳を高めたり、生きる意味や目的を高める療法だ。

ディグニティー・セラピーを受けた患者の場合、9割近くがセラピーを行ったことに満足しているそうだ。家族の評価も高く、効果的であり、稲田さんは、こうした心理テストや精神療法の効果も調査している。

ただ、いずれも緩和ケアに入った患者には精神的にも肉体的にもかなりきつい。

「心理テストをするには時間がかかります。バウムテストは木を描くだけといっても、何もない白い紙に何かを描き始めるのはとてもエネルギーのいることなのです」と稲田さんは言う。

また、ディグニティー・セラピーの場合、あらかじめ答えるべき8つの項目が準備されているのだが、あなたの人生について、家族にわかっておいてほしいことは何か、大切にしている人たちへの希望や夢など、いずれもかなり重いテーマだ。

したがって、体力的にも可能な人、必要と思われる人には心理テストやセラピーを行うこともあるが、緩和ケア病棟では限られている。

だからこそ稲田さんは、患者の言葉や態度の裏側にある「思い」を大事にしているという。

「話してくれない、と相談の依頼がくることもありますが、話してくれないことにも意味があるのです。話したくないのか、話せないのか、話したってわからないと思っているのか。その意味を知ることが患者さんをサポートするには大事なのです」

出典:第13回日本緩和医療学会学術大会特別ワークショップ配布資料(2008年7月6日)

出典:第13回日本緩和医療学会学術大会特別ワークショップ配布資料(2008年7月6日)多くの人は、「聞いてほしいけどわかってくれるかな」という不安や躊躇のなかにいる。何も言わずに泣きだす人には、泣いてもらったあと、涙のわけを聞く。それが、胸の思いを吐き出す糸口になっていくのである。

スタッフのケアも大事な仕事

緩和ケアの場合、医師や看護師だけではなく、さまざまな専門職の人がそれぞれの立場から、患者やその家族にかかわっていく。そのなかで、臨床心理士には、どういう特徴があるのだろうか。

稲田さんは「中間的な視点でいること」だという。じつは、臨床心理士は患者のサポートをするだけではなく、医師や看護師などスタッフのサポートをすることも大切な役割なのだ。

彼らが疲れ切ってしまうと、患者にきちんとしたケアができない。そして、患者の思いを知らなければ、適切なケアもできない。

「なぜ、緩和ケアに入ることを受容できないのか、その思いを知らなければ、ただの適応できていない患者さんだと思ってしまいます」と稲田さん。

その間に入って橋渡しをするのも、稲田さんたち臨床心理士の仕事なのである。

たとえば、看護師にしても、「あそこであのような言葉をかけて良かったのか」「あのかかわり方でよかったのか」「あの場に一緒にいて良かったのか」、といった疑問を常に抱えている。そこで、「良かったのですよ」と、医療者とは違う立場の人間が言えば、それが胸のつかえをとり、看護師の心をサポートすることになる。

「チームで仕事をするときに、それはとても大事なことなのです」と稲田さんは言う。

寄り添うことに意味がある

緩和ケア病棟のみなさんと(前列右から2番目が稲田さん)。「緩和ケアチームに、医師でも看護師でもない、いわば医療には素人である臨床心理士が入ることで、患者さんと医療スタッフ、またケアチームのなかもうまく作用できると思うのです」と稲田さん

緩和ケア病棟のみなさんと(前列右から2番目が稲田さん)。「緩和ケアチームに、医師でも看護師でもない、いわば医療には素人である臨床心理士が入ることで、患者さんと医療スタッフ、またケアチームのなかもうまく作用できると思うのです」と稲田さん患者と家族の場合もそうだ。家族に話したいことがあるのに言えない場合は、稲田さんから伝えたり、話しやすい場を設定することもある。逆に、つらくても家族の前では凛としていることで、最期まで自分を保とうとする人もいる。

「それぞれの生き方です。私たちは、人の苦しみに寄り添っていく、そのことに意味があるのです」

何とか生きてほしいという家族の願いがわかるからこそ、「もう治療はやめたい、緩和医療をうけたい」と、言いだせない患者もいる。ある女性は、最期まで笑顔 でいたいというのが望みだった。そこで、主治医を交えた話し合いの場を設け、ようやく母親に、もうつらい治療は嫌と言うことができたそうだ。

この女性は、どんどん体力が低下していくなか、ディグニティー・セラピーの存在を知って取り組み始めたが、ある日「今日じゃなきゃ、間に合わないような気がする」と、残したかった最後のメッセージを語り始めた。稲田さんがその言葉を文章にして耳元で読むと、「それでいいです」と答えたという。それから、間もなく意識がなくなり、手紙を受け取った母親が「ありがとう」と言うと、すぐに息を引き取ったそうだ。

医師でも看護師でもない稲田さんたち臨床心理士が、「中間的な視点」でチームのスタッフや患者、その家族までを有機的につなげていく、そこにチームのなかでの役割があるのだ。

「混乱」から「納得」へ

もちろん、全ての人とうまく意思疎通できるわけではない。外来で何度か話しているうちに来なくなる人もいる。臨床心理士という無関係な他人に話すことで、気 持ちが落ち着く人もいれば、逆にそういう自分を惨めだ、弱い人間だと思う人がいることもわかっている。わかったうえで、稲田さんは寄り添う。

それでも「これまでに、困ったと思ったことは1度もない」と稲田さん。

たとえば、病棟で積極的な治療法がもうないことを知らされ、混乱して自殺を口にした患者がいた。まだ43歳の女性で高校生の子供もいる。混乱するのも当たり前だ。困った医師からサポートの依頼を受けた。話してみると、胸のうちにはさまざまな思いがある。

「みんな生きているのになぜ私だけ。くやしくてやり切れない」

「3日前には、先生は治療できると言っていたのに、わずか数日で体力が落ちてできないなんて、とても納得できない」「死ぬのは怖い」

稲田さんが「じゃあ、治療すれば納得できるの?」と、聞くと、「そうじゃないかもしれない」と言う。問題がそこにあるのではないことを、彼女は気づいていたのである。

そして、散歩の途中で、ハラハラ散る落ち葉をみて、「人間ってこうやって死ぬのかしら」とつぶやいたそうだ。彼女の混乱は結局3週間続いたが、納得して緩和 ケア病棟に入ったその日の夕方、息をひきとったという。少なくとも混乱したままではなく、そのときを迎えることができたのだろう。

患者に対して常に心を開く

二胡の奏者でもある稲田さん。患者さんやご家族の求めに応じて緩和ケア病棟でも二胡を奏でるそうだ

二胡の奏者でもある稲田さん。患者さんやご家族の求めに応じて緩和ケア病棟でも二胡を奏でるそうだ稲田さんはまだ若い。自分でも「若い間は、終末期にある患者さんの相談にのることは無理かな」と思っていた。しかし、実際に緩和ケアに入ってみると、年はほとんど関係ないことがわかったという。

「大事なのは、私自身がどう生きるか、ぶれない軸を持っていることだと思うのです」

その軸とは、患者に対して常に自分が開かれていること。そうすれば、必要なときには患者は語ってくれるし、必要がなければ話さない。

稲田さんは確かに若いけれど、不思議に人に安心感を与える人だ。「この人ならば話してもいいかな」という感覚は、年齢に関係なくあるものらしい。それが人間性というものなのかもしれない。

そして、稲田さんはもう1つ大きな武器を持っている。じつは二胡の奏者であり、中国の大会で、外国人部門で銅賞をとったほどの腕の持ち主。求めに応じて緩和 ケア病棟でも二胡を奏でる。そのエキゾチックで神秘的な曲調が、ときには言葉以上に患者さんや家族の心を癒すこともある。

そうした新しい試みに寛大なのも、この緩和ケア病棟の特徴といえそうだ。そこでも、彼女の一生懸命さと明るい人柄が一役かっているに違いない。

同じカテゴリーの最新記事

- 高齢者乳がんに対する診療の課題 増える高齢者乳がん~意思決定支援を重視した診療を

- 乳がん体験者ががん患者を支える 患者の悩み、必要なサポートとは?

- 納得した乳がん治療、療養生活を選ぶために アドバンス・ケア・プランニングの取り組み

- 乳がんサバイバーの職場復帰:外来通院中の患者さんを対象に意識調査 職場復帰には周囲の理解と本人の自覚が大切

- 診療放射線技師:治療計画から機器の管理まで幅広く行う 患者さんの不安を取り除くことも大切

- 義肢装具士:失った手足を取り戻し、日常生活を支援 早期訓練で、患者さんもより早く社会復帰へ

- 理学療法士:訓練ではなく日常を楽にするがんの理学療法 患者さんの体と思いに寄り添う

- 臨床研究コーディネーター:薬の開発を患者さんの立場からサポート 医師、製薬会社、患者さんの橋渡しを担う

- 音楽療法士:がん患者さんの心と体を癒やす音楽療法 身心の調子に合わせた選曲が大事

- 管理栄養士:細やかな心配りで、がん患者の「食べる」を応援 患者の約7割は、その人に応じた個別対応