患者を支えるということ2

作業療法士:患者の「やりたい」を引き出す作業療法 緩和ケアにもリハビリテーションを

身体的なつらさはもちろん、精神的にもさまざまな葛藤にさらされる終末期。千葉県立保健医療大学健康科学部リハビリテーション学科准教授で作業療法士の安部能成さんは、緩和ケアの時期にこそ必要なリハビリがあり、その果たす役割は大きいと、提唱している。

新しいリハビリの可能性

緩和ケアにおけるリハビリテーションというと、いったい何をするのだろうと思う人が多いのではないだろうか。リハビリテーションの目的は、「病気や事故、治療などで失われた機能を訓練によって回復し、それによって社会復帰を果たすこと」というのが一般的な認識だ。とすれば、治ることのない緩和ケアの患者に可能なリハビリは、かなり限られてしまう。

ところが、「患者が何を求めているか、なぜ歩きたいのか、移動したいのか」という原点からリハビリをとらえなおし、精神面を含めた新しいリハビリの可能性を示しているのが、作業療法士の安部能成さんだ。

これは、安部さんが「がんもがん患者のことも全くわからず、何をしていいのかわからない」白紙の状態からスタートしたことが大きかったのかもしれない。

がん患者のリハビリに取り組む

安部さんが、千葉県がんセンターの整形外科に赴任したのは、1995年のこと。精神的な疾患で入院した知人の役に立とうと作業療法士の資格をとって2011年、それ以前はほとんど、精神科のスタッフとして仕事をしてきた。日本の場合、作業療法士は折り紙や編み物など手工芸を通してリハビリを行うことが多かった。

「精神科の患者さんは、活動力が低下して物事ができなくなるので、一緒にトランプやゲームをして遊びながら、できることを増やしていくのです」

そのころ、突然「県職員としての人事異動で」がんセンターへの赴任が決まったのである。

当時はがんの専門病院で、リハビリを行っている施設も少なく、何をしていいのかもわからなかった。そんな安部さんが、リハビリの意味を考えるきっかけになったのが静子さん(仮名)だった。

乳腺外科から紹介されてきた静子さんは、乳がんが骨盤に転移し、痛みで座ることもできない。主治医は、趣味の編み物でベッド上の生活が安定すればと、作業療法を考えたらしい。ところが、静子さんは編み物を断ってきた。

「では、何をしたいのですか」と尋ねると「お話」だという。

話すことは苦痛ではないし、精神科での経験もある。こうして1回20分、ほぼ毎日6週間にわたって静子さんの思い出を聞き、彼女の人生を回想した。

「今になって思えば、『回想法』という緩和ケアで行うスピリチュアルケアをしていたことになるのです。

これならば、何とかリハビリができるかもしれないと思った」と、安部さんは振り返る。これががん患者のリハビリに取り組む糸口になったのである。

半数が歩くことを希望

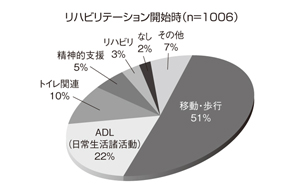

出典:『臨牀看護 臨時増刊号』Vol.36, No4. 2010. 3

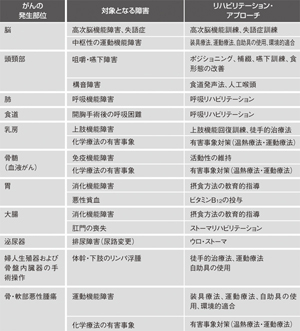

出典:『臨牀看護 臨時増刊号』Vol.36, No4. 2010. 3もちろん、がん患者のリハビリでも、手術による機能障害、抗がん剤による体力低下、痛みによる気力低下など、これまでの機能回復訓練が応用できる領域も多い。今は、クリニカルパスで手術前後のリハビリのスケジュールも決まっている。

「入院期間がそんなに大きく短縮するわけではないのですが、患者さんの満足度は大きくなるのです」と安部さんは言う。

しかし安部さんが強く関心を持ったのは終末期の患者だった。

「悪化してつらくなり、治療法もない。医師も看護師も病室を訪れてもさっと通るだけ。そういう患者さんにこそ、リハビリが必要と感じた」という。

実際に調べてみると、リハビリを求めるのは終末期の人のほうが多いそうだ。千葉県がんセンターでリハビリを受ける人は10数年で1,100人から4,000人と3.5倍にも増加した。その30パーセントは予後半年以内、20パーセントは5年未満の患者だという。予後が厳しい段階の患者のほうがリハビリのニーズは高いのだ。平均的なリハビリ期間も6.8週間と短い。

方向が見えてくると、がんセンターは恵まれた環境だった。がんの治療法もメカニズムも学ぶ機会はいくらでもあった。

とはいえ、具体的にリハビリで何をすればいいのか、安部さんは悩んだ。調べると、文献はほとんどが英語。そこで、海外の学会に参加し、緩和ケアの先進国であるイギリスでも勉強をした。日本の常識とは全く異なるリハビリの理解、言葉の意味にさえ違いがあることに、衝撃を受けた。

「作業療法士もイギリスではイスやトイレの改造など環境を整えて、日常生活を暮らしやすくするのが仕事なのです」

日本では、緩和ケアの患者は治らないのだからリハビリは成立しないと言われていた時代に、イギリスではすでにホスピスに作業療法士・理学療法士が入っていた。このころ共に学んだ仲間が、今も安部さんの同志だ。

では、緩和ケアに入った患者は、リハビリに何を求めるのだろうか。安部さんによると「予後や年齢、病状に関係なく、ほぼ目標は同じ」だという。

半分の人は移動や歩行を求めており、日常生活をもう少しよくしたいという人が2割、自分でトイレに行きたいという切実な願いが1割。しかし、実際に歩けるようになると、そこでリハビリが終了となる人は15パーセントぐらいしかいないそうだ。

「歩けたら、今度は外泊がしたい、旅行したい、好きなお花を見に行きたいなど、次々にしたいことが出てくるんですよ」

人間、生きている限り可能性の宝庫なのだと安部さんは言う。

リハビリで埋める現実と希望のギャップ

「トランスファーボード」という板状の道具を用いれば、患者さんは座ったままの楽な姿勢で、ベッドから車イスなどに移動できると安部さん

「トランスファーボード」という板状の道具を用いれば、患者さんは座ったままの楽な姿勢で、ベッドから車イスなどに移動できると安部さんがん患者、とくに緩和ケアに入った人は、がんそのものや治療によって体力が低下している。痛みも出やすい。それを考えて、少しずつ軽い負荷をかけていく。

「普通、脈拍が100あれば運動を始めるのはやめろというのですが、それではがんセンターの患者さんの4分の1は運動ができない状況になります。ですから運動の前後と最中に脈をはかり、終わって3分後にスタートラインの100まで回復していればいいことにしています」

どうすればベッドから立ち上がれるか、そのあたりは技術が必要だ。本当に体力が落ちている人には、会話自体がリハビリになることを話し、時間を3分、5分と伸ばしていく。

それによって、半分の人は歩けるようになるという。では、歩くことができない半分の人はどうするのか。

安部さんは、「何ができるかを見つける。なぜ、歩きたいのか、その理由を考える」という。

絵を描きたくても体力が追いつかない人には、車イスに座ったままデジカメで好きな風景をいくらでも撮れると話す。この人は、自分で育てたサギ草を撮り、みんなに夢中になって説明をするようになった。

「精神面の効果も大きかったと思います」と安部さん。

乳がんが背骨に転移し、足がした麻痺女性は、歩いてトイレに行くことを希望した。こういうときも安部さんは「それは、リハビリをしても無理です」といって患者をガッカリさせるようなことはしない。

まず、安定して座る練習をし、その間に「なぜ、歩いてトイレに行きたいのか」理由を聞く。彼女は、寝たままで排便することがつらかったのだ。

そこで、ベッド脇にポータブルトイレを置いて排便できるようにした。

「リハビリをしているうちに、自分でも歩けないことがわかり、現実と目標の差が縮まってくるのです。そうなると安定して座れるように練習して、車イスに乗ってポータブルトイレで排便できればいいか、となるのです」

だいたい15回リハビリをすると、8割はこうした現実的な解決段階までいくという。

活動力は低下しても満足度は向上できる

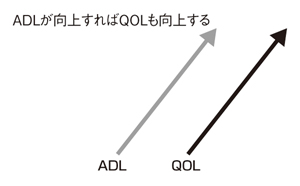

しかし、緩和ケアに入った患者には必ず日常生活活動(ADL)が低下していく時期がくる。体力が低下して昨日できたこともできなくなっていくとき、リハビリで何ができるのだろうか。

ここでも安部さんは、既成概念にとらわれない。

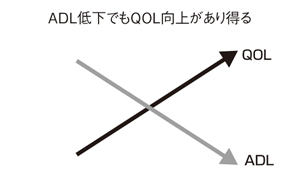

「リハビリでは、ADLが向上して体の機能がよくなればQOLも向上すると考えてきました。しかしそれでは、予後が短くなってくるにつれ、機能回復を目指したリハビリは意味を持たないことになります。

その一方で、QOLは日本では生活の質と訳されていますが、本来は人生に対する充実感や患者の満足度を指すもの。リハビリで立ち上がれるようになれば、ADLは向上していますが、もしこの状態で患者さんが『歩けなくては意味がない』と嘆いていれば、QOLは低下したことになるのです」

逆に、ADLは低下してもQOL、つまり患者の満足度が上がることもある。リハビリではがんは治せないが、末期の倦怠感を和らげたり、不快感を和らげることはできる。

あ る末期の患者は、寝たきり生活からくる倦怠感に悩まされていた。唯一の楽しみはリハビリ。安部さんたちが、手足をさすったり、ベッドの中で動かしてあげる と「ああ、楽だ。明日も来てくださいね」と笑顔を見せる。入院中、この患者が笑顔を見せるのはリハビリのときだけだったそうだ。

「こういう場合、笑顔をみせてくれるのですから、QOLは上がったと言えます。ADLは低下してもQOLが上がる場面というのは、ありうるのですよ」と安部さんは言う。

これも、緩和ケアにおいては立派なリハビリになるというのである。

死を目前にした人にもリハビリを

今、安部さんは死を間近にした人が抱えるという「トータルペイン」*にも、リハビリでアプローチできるのではないかと考えている。

たとえば、「私たちの訪問を楽しみにしてくれれば、社会的孤立という苦痛が和らぐし、体を動かして気分が良くなれば精神面にも効果がある」といったことが考えられるからだ。

安部さんのリハビリは、これまでの作業療法という枠を越えて患者にアプローチしようとしている。それは、患者が何をしたいのか、患者の希望からスタートしているからだ。

「緩和医療は、医師と患者でも牧師と患者でもなく、裸の人と人が向き合うところ。技術はそのあとに来るもので職種も関係ないのです」(安部さん)

安部さんたちの調査によると、今、日本の病院で医学的リハビリテーションを受けているがん患者はわずか5パーセント程度と推計されている。リハビリが持つ可能性は広い。それを育て、臨床に定着させるのも私たち一般人の声ではないだろうか。

*トータルペイン=身体的、社会的、精神的、スピリチュアルという4つの面からの苦痛

同じカテゴリーの最新記事

- 高齢者乳がんに対する診療の課題 増える高齢者乳がん~意思決定支援を重視した診療を

- 乳がん体験者ががん患者を支える 患者の悩み、必要なサポートとは?

- 納得した乳がん治療、療養生活を選ぶために アドバンス・ケア・プランニングの取り組み

- 乳がんサバイバーの職場復帰:外来通院中の患者さんを対象に意識調査 職場復帰には周囲の理解と本人の自覚が大切

- 診療放射線技師:治療計画から機器の管理まで幅広く行う 患者さんの不安を取り除くことも大切

- 義肢装具士:失った手足を取り戻し、日常生活を支援 早期訓練で、患者さんもより早く社会復帰へ

- 理学療法士:訓練ではなく日常を楽にするがんの理学療法 患者さんの体と思いに寄り添う

- 臨床研究コーディネーター:薬の開発を患者さんの立場からサポート 医師、製薬会社、患者さんの橋渡しを担う

- 音楽療法士:がん患者さんの心と体を癒やす音楽療法 身心の調子に合わせた選曲が大事

- 管理栄養士:細やかな心配りで、がん患者の「食べる」を応援 患者の約7割は、その人に応じた個別対応