患者を支えるということ7

がん薬物療法認定薬剤師・緩和薬物療法認定薬剤師:治療の結果が身近な日常生活に結びつくように 1人ひとりの生活に基づいた薬物治療を

いとう としまさ 1970年生まれ。2005年から東京女子医科大学病院に勤務し、2007年にがん薬物療法認定薬剤師、2009年に緩和薬物療法認定薬剤師に。2011年4月から、同病院薬剤部薬剤副師長、がんセンター審査室副室長として働いている

がん治療にも、専門の認定資格をもつ薬剤師が活躍するようになった。東京女子医科大学病院薬剤部薬剤副師長の伊東俊雅さんは、がん薬物療法認定薬剤師として、医師に専門的なアドバイスをするとともに、直接患者と接して、1人ひとりの生活に基づいた薬物治療が行えるよう、サポートしている。

副作用も使い方次第で効果的に

薬剤師といえば、薬局では身近な相談相手だが、これまで病院で言葉を交わすことはほとんどなかった。医師が指示したに処方箋にそってきちんと薬剤を調合し、薬物を管理するのが病院の薬剤師という印象が強かった。

ところが、ここ数年の間に薬剤師の役割も大きく変わってきた。専門化が進み、感染症や精神科の専門薬剤師が登場。がんの分野でも日本病院薬剤師会が認定する「がん薬物療法認定薬剤師」を皮切りに、日本医療薬学会が認定する「がん専門薬剤師」、日本緩和医療薬学会認定の「緩和薬物療法認定薬剤師」と、がん専門の薬剤師が次々と登場してきたのである。

それは、現場のニーズでもあったようだ。

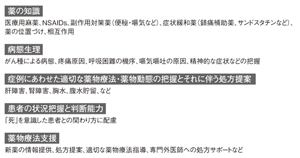

「がん医療では、治療はもちろん緩和医療でも8割は薬がメインです」と話すのは、東京女子医科大学病院薬剤部薬剤副師長の伊東俊雅さん。がん治療において、薬物療法は標準治療がもっとも普及している分野。そこに、薬物の専門家としてどういうアドバイスを行うのだろうか。

「たとえば」、と伊東さんは話す。患者には、さまざまな症状を抱える人が多い。お腹が張る、ここが痛む、眠れない、だるい、吐き気など。それぞれの症状に薬を出していたら、大量の薬を飲むことになってしまう。

「大事なのは、薬の効果と副作用をどこまでも武器にすることなんです」と伊東さん。

たとえば、花粉症などアレルギーの薬として良く使われるものに抗ヒスタミン薬がある。抗ヒスタミン薬の副作用は、眠気。しかし、「アレルギーの患者さんにとって副作用でも、眠れなくて困っている人にとっては、睡眠薬が不要になるともいえる。一石二鳥の使い方もあるのです」。

副作用も、場合によっては効果になる。目的によって、効果と副作用をうまく使いこなすことが大事だと、伊東さんは言うのである。

チームに入り、緩和ケアに参加

伊東さんが薬剤師になったのは、高校3年生のとき、同級生が悪性リンパ腫で亡くなったのがきっかけだった。それから、病気を治す薬を作りたいと薬剤師になり、生薬合成の研究をしていた。

しかし、祖父や祖母ががんで亡くなったこともあり、次第にがんに関心が向かっていった。

「発見された時点ですでに治療法がない人もいます。こういうエンドステージの人を支える仕事をしたいと思ったのです」

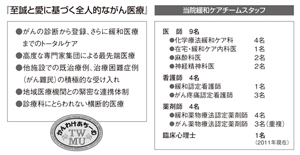

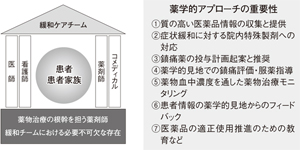

ちょうど、伊東さんが東京女子医大に移動して間もない2005年10月。同大に緩和ケアチームが再発足した。

チームは、医師と看護師、薬剤師を中心に構成される。伊東さんも、他の1人の薬剤師とともにメンバーになった。もっとも、「最初は、1日1件依頼があればいいほう」だったという。しかし、毎週メンバーはカンファレンスを持ち、患者のニーズに応じて身体的・精神的ケアの立案はもちろん、薬の調整や在宅に向けた計画の立案などを相談した。こうした積極的な活動によって、依頼件数も増えており、2008年には140件余りを数え、活動の場は広がっているという。

痛みをとることは優先課題

東京女子医大病院の緩和ケアチームが作成した『使って! 伝えて! 治そう! 痛み日記』。疼痛治療を始める患者さんには、正しく医療用麻薬を理解してもらうため、緩和ケアチームが作成した痛み日記を用いて服薬指導する

東京女子医大病院の緩和ケアチームが作成した『使って! 伝えて! 治そう! 痛み日記』。疼痛治療を始める患者さんには、正しく医療用麻薬を理解してもらうため、緩和ケアチームが作成した痛み日記を用いて服薬指導する伊東さんは、緩和ケア病棟の他に消化器病棟も担当しているが、患者とは入院直後からコンタクトをとる。

最初は、「顔つなぎ」の意味もあって一般的な話から入る。

「薬は飲みにくくありませんか」、「飲めていますか」、「飲むのは、しんどかったでしょ」

雑談のように気楽に話をしながら、薬を飲んで楽になったか、痛みがとれているかなど、薬の効果をみているのだ。治療が始まれば、症状を評価し、効果と副作用を追跡する。

なかでも、痛みを取ることは優先課題だ。

「適切な薬物療法を行うために、どこが痛むのか、どんな痛みなのか、どのように痛むのかをまず把握します」

そのために、痛み治療の導入として「痛み日記」というサポートブックも作っている。

そのなかで、治療薬を決めるときに重要な、患者の痛みの伝え方やモルヒネの使い方などについて説明している。

「よく聞いてみると、眠れない、好きなものが食べられないなど、ひと口に痛いといっても、原因はいろいろなのです」

未だ多い誤解や偏見

患者さんに配られている小冊子。伊東さんたちはこうした小冊子を用いて化学療法の意義や副作用、副作用チェック手帳の使い方などについて説明している

患者さんに配られている小冊子。伊東さんたちはこうした小冊子を用いて化学療法の意義や副作用、副作用チェック手帳の使い方などについて説明している薬の説明も薬剤師の重要な仕事だ。がん治療ではいろいろな薬が使われるが、どういう効果や副作用があるのか、わからないからこそ患者は不安になる。いくつも渡された薬をお薬表などを使いながら「この白い薬が痛み止め。こっちのお薬を入れたから、吐き気がおさまりますよ」と説明する。少し薬の作用や効果を話すだけで、患者の安堵感は全く違うそうだ。

しかし患者よりも、もっと薬のことがわからないで混乱しているのが、家族だという。

「この前来たときにはたくさん点滴をしていたのに、今日は1本だけ。良くなったということですか」と、尋ねる家族もいる。

実際には、それ以上の点滴をすると、むくみや腹水のために患者自身の病状悪化につながるからだ。時事刻々と変化する状況に合わせた薬の変更まで細かく家族には説明されていないので、伊東さんたち薬剤師の話でやっと得心する家族が多いのである。

大事な日常生活の目標

こうした患者指導のなかで、伊東さんが重視しているのがNBM(個々の患者の物語と対話の治療)だ。今は、EBM(科学的根拠に基づいた治療)の時代。患者も情報入手が早く、薬剤師もスペシャリストとしての意見を求められるので、勉強は欠かせない。

しかし、同時に患者指導では「その人の心情、生活のベースというのが大事なのです」。

たとえば、緩和医療の場合、痛みをとったり、苦痛を緩和するといっても、病気になる前のような体に戻せるわけではない。そのとき、たとえ痛みがゼロにならなくても、「近くのお宮さんまで散歩ができるようになればいい」、「家庭菜園でお水をやれるようになりたい」など、それぞれの日常生活や価値観に基づいた目標がある人が多い。

「これはEBMではありませんが、その人の心情を大事にしたゴールを設定し、薬の使い方や体の動きなどを説明するベースにすることが大事だと思うのです」と、伊東さんは考えている。

今の治療の結果が身近な日常生活の実現に結びつけば、患者にとっては大きな心の拠りどころにもなるのではないだろうか。

病状や状況に応じて薬剤を推奨

雑談のように気楽に話をしながら、「薬を飲んで楽になったか」「痛みがとれているか」など、薬の効果をみているという伊東さん

雑談のように気楽に話をしながら、「薬を飲んで楽になったか」「痛みがとれているか」など、薬の効果をみているという伊東さん「創薬」という夢も、伊東さんは失ったわけではない。患者の日常や悩みのなかからいろいろな薬の使い方や応用法を提案してきた。

たとえば、悪臭対策。頭頸部がんや乳がん・子宮頸がんなど、がんのなかには進行すると悪臭を放つものがある。原因は、大量の滲出液。山のようにガーゼをあてても対処しきれず、患者を苦しませる。

以前は吸水軟膏をベースにしたメトロニダゾール(一般名)という薬を塗っていたが、それでは吸水量は不十分だ。そこで、褥瘡(床ずれ)に使われるカデキソマー・ヨウ素配合軟膏を利用して、その対処に高い効果をあげている。

「まだ、量や塗り方など研究中ですが、1年半在宅で臭いもなく過ごした患者さんもいました」と伊東さん。

抗がん剤の副作用で口内炎や味覚障害を起こし、食事が十分とれなくなる人も多い。これは、口腔乾燥が原因でなりやすいそうだ。そこで、伊東さんは患者の口 腔状態を観察し、早期に適切な薬を使うように医師にアドバイスしている。また抗がん剤による吐き気も、ただ制吐剤を使うだけではなく、心理的な要素が強い 人にはあらかじめ抗不安薬などを十分に使う必要がある。

「私たち薬剤師は、薬を通して患者さんと対話する職種。患者さんの症状や状況に応じた薬剤を推奨することも大切な職務なのです」と伊東さんは語る。確かに、がんを専門とする薬剤師がいるといないとでは、薬物療法のきめ細やかさがかなり違ってくるはずだ。

がんを専門とする薬剤師はまだ少ないが、拠点病院には必ずいるそうだ。多くの薬を使うがん治療だからこそ、薬剤師の役割もまた大きいのである。

同じカテゴリーの最新記事

- 高齢者乳がんに対する診療の課題 増える高齢者乳がん~意思決定支援を重視した診療を

- 乳がん体験者ががん患者を支える 患者の悩み、必要なサポートとは?

- 納得した乳がん治療、療養生活を選ぶために アドバンス・ケア・プランニングの取り組み

- 乳がんサバイバーの職場復帰:外来通院中の患者さんを対象に意識調査 職場復帰には周囲の理解と本人の自覚が大切

- 診療放射線技師:治療計画から機器の管理まで幅広く行う 患者さんの不安を取り除くことも大切

- 義肢装具士:失った手足を取り戻し、日常生活を支援 早期訓練で、患者さんもより早く社会復帰へ

- 理学療法士:訓練ではなく日常を楽にするがんの理学療法 患者さんの体と思いに寄り添う

- 臨床研究コーディネーター:薬の開発を患者さんの立場からサポート 医師、製薬会社、患者さんの橋渡しを担う

- 音楽療法士:がん患者さんの心と体を癒やす音楽療法 身心の調子に合わせた選曲が大事

- 管理栄養士:細やかな心配りで、がん患者の「食べる」を応援 患者の約7割は、その人に応じた個別対応