将来的には免疫チェックポイント阻害薬が使える可能性も

筋層浸潤性膀胱がんの最新情報 きちんと理解して、治療選択を!

筋層にまで浸潤(しんじゅん)した筋層浸潤性膀胱がんの場合、膀胱を摘出する手術が必要となる。しかし、標準治療外として膀胱を温存できる治療法もあると聞けば、自分は適応にならないのかと患者が思うのは当然だろう。筋層浸潤性膀胱がんと診断された場合に、治療はどのように選択していけば良いのか。専門医に話を聞いた。

局所に留まるが、筋層に浸潤したがん

筋層浸潤性膀胱がんとは、膀胱がんの中でも、どのようながんの状態を指すのだろう。

「膀胱はバームクーヘン状の構造になっていて、内側から粘膜、粘膜下層、筋層に囲まれていますが、腫瘍が粘膜や粘膜下層で留まっている場合を『筋層非浸潤性がん』、筋肉にまで浸潤しているがんを『筋層浸潤性がん』と言います」

こう説明するのは、慶應義塾大学医学部泌尿器科学教室講師の菊地栄次さんだ。

なぜ、腫瘍が筋層に浸潤しているか否かで区別するかというと、その後の治療法が大きく変わってくるためだ。

「腫瘍が筋層にまで浸潤していない『筋層非浸潤性がん』の場合、経尿道的膀胱腫瘍切除術といって、尿道から内視鏡を挿入し、電気メスで腫瘍を削り取ってくる手術を行い、膀胱を温存できます。一方、腫瘍が筋層にまで浸潤している『筋層浸潤性がん』の場合、標準治療は膀胱全摘術となり、基本的には膀胱を残すことはできません(詳細は後述)。そして、腫瘍がさらに浸潤し、全身にまでがんが広がって転移を有する場合には、全身化学療法が必要となります」

筋層浸潤性がんの標準治療は膀胱全摘術

筋層浸潤性がんと診断された場合、治療は前述の通り、膀胱を全て摘出する膀胱全摘除術が標準治療となる。併せて周囲のリンパ節を切除するリンパ節郭清(かくせい)、そして尿路変向術(にょうろへんこうじゅつ)と言われる、尿を体外へ排出するためのルートを作る手術が同時に行われる。

「膀胱は骨盤に埋め込まれる形で、後腹膜(こうふくまく)に存在します。後腹膜に埋め込まれており、周囲組織から取り外して摘出します。体の奥深い部分を処理しますので、繊細かつ時間も要する手術になります。

周囲の血管を離断して膀胱を摘出しますが、男性であれば精嚢(せいのう)、前立腺、精管の一部、場合によっては尿道も摘出します。女性の場合ですと、子宮や腟の3分の1を摘出する場合もあり、泌尿器科の手術でも最も大きな手術の部類に入ります」

手術では、周囲のリンパ節も一緒に切除する。

「膀胱がんはリンパ節に転移しやすいので、同時に周囲のリンパ節も摘出します。リンパ節郭清は、手術後に抗がん薬治療を追加する必要があるかどうかを決める診断的な意味合いと、治療的な意味合いを兼ねています」

さらに、膀胱を全摘すると、尿を溜め、体外へ排出する役割を果たす膀胱がなくなるため、尿路変向術といって、尿の通り道を作る手術が必要になる。

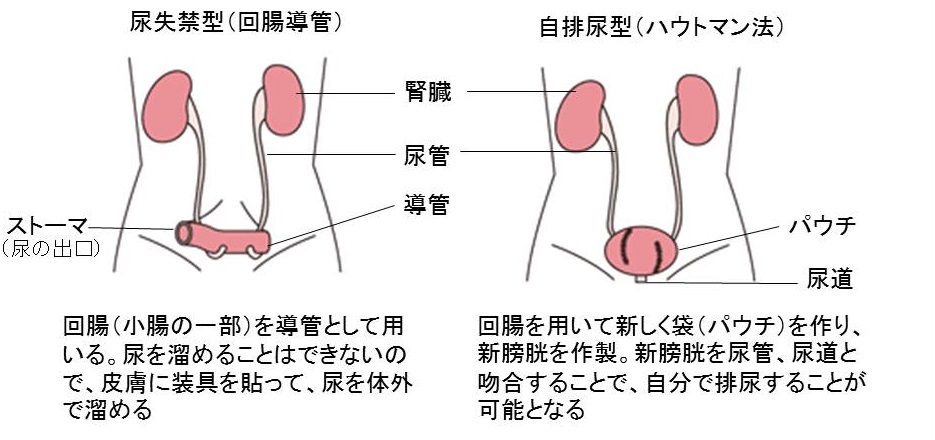

尿路変向の種類にもいくつか方法があり、①尿失禁型 ②自己導尿型 ③自排尿型――の大きく3つに分かれる。中でも、現在広く行われているのは、■尿失禁型 ■自排尿型の2つだという(図1)。

■尿失禁型 尿を溜める蓄尿機能を持たずに尿をただ体外へ導く方法。お腹にストーマ(尿の出口)を作り、専用の装具を皮膚に装着する必要がある。代表的な術式として、小腸の一部である回腸(かいちょう)を導管として用いる「回腸導管」や尿管を直接体外に出す「尿管皮膚瘻」といった方法がある。

■自排尿型 回腸を用いて新膀胱を作り、新膀胱を尿管、尿道と吻合することで、蓄尿機能を持たせると同時に、自分で排尿することもできる。代表的な術式として、ハウトマン法、ステューダ法がある。

尿路変向術の選び方

患者のQOL(生活の質)に大きな影響を及ぼす尿路変向だが、どのように選択すれば良いのだろうか。

「どの方法が適しているかは、患者さんによって様々です。尿路変向術の適応条件、そしてメリット、デメリットは、患者さん1人ひとり異なりますので、一概にどれが良いとは言えません」

代表的な尿路変向術である、尿失禁型「回腸導管」と自排尿型「ハウトマン法」、それぞれの特徴については図2の通りだ。回腸導管の場合、人工膀胱となり皮膚に装具を付ける必要が出てくるが、手術による身体的負担も少なく、合併症も少ない。一般的に幅広く適応できるのが、回腸導管と言える。

一方、皮膚に装具を付けるのではなく、患者が自分で排尿を促したいということであれば、新膀胱を作ることも選択肢としてあがる。ただし、様々な要件で適応できない場合もある。

「例えば、リンパ節への転移が広く見られ、がんの局所再発リスクが高い場合は、新膀胱を作ったとしても、再発腫瘍が新膀胱に悪影響を与え機能しない恐れもありますので、回腸導管のほうが良いでしょう。また、尿道に腫瘍がある人は、尿道を残すことができませんので、新膀胱の適応とはなりません。他にも、もともと腎機能の悪い人の場合、新膀胱より電解質の再吸収が起こり、さらに腎臓に悪影響を及ぼすため、新膀胱の適応にはなりません」

また、新膀胱は自排尿が可能といっても尿意はなく、時間を決めて排尿する必要がある。失禁の可能性もあり、実際に患者の15~30%ほどに夜間の尿失禁が生じるという。

「もちろん全く起こらない人もいますが、失禁してしまう患者さんもおられます。寝る前に目覚まし時計をかけて、3~4時間に1度、トイレに行ったり、大人用のおむつを着用したりして対処する場合もあります」

また、新膀胱は腸で作る膀胱なので、腸の粘液が出てくることもある。腸で作った膀胱の安定を図る上で自己導尿といって、自分で尿道からカテーテルを入れて残尿をなくすといった管理が必要になる。

「例えば、ご高齢で目が悪かったり、手が不自由な患者さん、また介護を必要とするような自己導尿に不安がある患者さんの場合には、お腹にストーマを作る尿失禁型のほうが適していると考えます」

このように、本人の希望はもちろんのこと、腫瘍や身体の状況など、様々な事柄を加味して、尿路変向の方法を決める必要がある。

「他にも様々な条件がありますので、患者さんの希望に沿って、我々が提示できるものを含めて時間をかけて詳細に話し合い、治療方針を決めています。とくに当院の場合は大学病院という性格上、比較的リスクの高い患者さんや80歳以上のご高齢の方が多いですので、なおさら慎重に検討します」

標準治療外である膀胱温存療法

筋層浸潤性がんに対し、施設によっては膀胱を残す、膀胱温存療法を選択するところもある。膀胱を残せるというのは、患者にとって福音とならないのだろうか。

「膀胱温存療法は、2015年版の『膀胱癌診療ガイドライン』においては、推奨度グレードC1で標準治療外となっています。今お話してきた膀胱全摘術が推奨クレードAと標準治療ですので、膀胱温存療法は積極的に推奨する治療ではないと、私たちは考えています。もちろん、年齢や併存症など様々な要因で手術ができない場合などには、患者さんに標準治療ではない旨をきちんとご説明して選択肢として示し、納得された上で実施することはあります」

膀胱温存療法は全ての患者に適応できるわけではない。適応は限られてはいるものの、その対象は施設によってまちまちで、ガイドラインでは、深達度(腫瘍の深さ)がT3a(顕微鏡で確認して腫瘍が膀胱周囲の脂肪組織に浸潤している状態)以下の限局したもので、腫瘍の大きさが3㎝以下、また上皮内がんのように広範囲に腫瘍が広がっていない例や水腎症(すいじんしょう)のない例を、温存療法の適応としてあげている。

治療方法は施設によって違いがあるが、基本的には、経尿道的膀胱腫瘍切除術によって可能な限り腫瘍を取り除いた後に、化学療法(*シスプラチン中心)と放射線療法を併用する化学放射線療法を実施するのが一般的だ。

*シスプラチン=商品名ブリプラチン/ランダ

同じカテゴリーの最新記事

- 新たな併用療法や新薬でまもなく大きく変わる! 進行性尿路上皮がんの1次治療

- キイトルーダ登場前の時代との比較データから確認 進行性尿路上皮がんの予後が大幅に延長!

- 免疫チェックポイント阻害薬や抗体薬物複合体の登場で急激に変わった進行膀胱がん(尿路上皮がん)の薬物治療

- 尿路上皮がん(膀胱・腎盂・尿管)に新薬の期待 進行した尿路上皮がん治療に選択肢が増える

- 筋層浸潤膀胱がんに4者併用膀胱温存療法を施行 ~生命予後や合併症抑止に大きく貢献~

- 膀胱を残す治療という選択肢を より多くの人が選べるよう実績を積んでいます

- 自分に合った尿路ストーマ装具で日々の暮らしをより豊かに

- 膀胱がんの基礎・最新治療 高齢化に伴い罹患率が上昇 5年生存率は病期別に10~90%

- 低侵襲、しかしがんの芽はしっかり摘む! 膀胱をとらずに治す「大阪医大式膀胱温存療法」とは