放射線や抗がん薬との併用で治療効果

いま受けているがん治療の効果を高める電磁波温熱療法

がんは古代ギリシャ時代から熱に弱いことが知られていました。電磁波温熱療法はラジオ波という周波数8MHzの電磁波を用いて局所的に体外からがん組織を加温する物理療法であり、本邦では平成2年に厚生省で保険適用治療として承認されたがんの科学的治療です。第Ⅲ(III)相多施設無作為化比較試験でがん標準療法の治療効果を増強されることが一流誌で報告されているにもかかわらず、治療内容を知らない医師が多いのが実情です。

温熱療法とは?

以前からがん細胞は熱に非常に弱いことが知られており、古代ギリシャの医師で、「医学の父」と呼ばれるヒポクラテスもがんは熱に弱いと記しています。抗生物質がない時代に丹毒(たんどく)という感染症で長期間高熱が続いた後に、がんが消滅したというドイツからの報告もあります。

一方、低体温症の人は、免疫力が低下してナチュラルキラー細胞(NK細胞)の機能が低下し、がんに罹りやすいという報告があります。

実際にがん細胞を培養して、体温と同じ36℃で培養したがん細胞と43℃に培養温度を上げて2時間培養したがん細胞を比較すると、高温のがん細胞の多くは死滅します。

このように、がん細胞は正常細胞と異なり、熱に弱く、43℃という、お風呂程度の加熱で死滅していくことが知られています(図1)。

がん温熱療法(ハイパーサーミア)は昭和50年、京都大学医学部教授の菅原務さんが研究を開始されました。人工的に体の深部にあるがん細胞を高温にして、しかも、正常な細胞にはダメージを与えず、患者さんにも苦痛が少ない方法はないか研究されました。

周波数が比較的低く、生体を通過しやすいラジオ波を用い、深部がん細胞の温度を43℃まで上昇させることが可能となり、昭和59年に厚生省(当時)に治験届が提出されました。

京都大学、東京大学、国立がんセンター(当時)で治験が行われ、腫瘍病勢制御、患者生存率の延長効果が認められて、平成2年に健康保険適用治療として厚生省から認可承認されました。

電磁波温熱療法のメカニズム

電磁波温熱療法はサーモトロンRF-8(山本ビニター社製)という温熱療法専用医療機器を用いると健康保険適用になります(図2)。

電極でがんの患部を挟み、周波数8MHzのラジオ波(高周波電磁波)を照射するとがん細胞内で水分子の回転が激しくなり、摩擦熱が生じます。その結果、がん細胞の温度が電極の出力に応じて高くなり、電極最高出力1,500Wでがん細胞内は43~44℃程度まで上昇します。

温熱療法でがん細胞周辺が加熱されると、その周囲の正常な細胞も加熱されますが、正常な細胞は温度が高くなったときに血管を拡張し、血流を増やすので温度は上がりません。

一方、がん細胞の血管は未熟な血管のため、血管を拡張して血流を増やすという調整ができず、次第に高温になり、熱に弱いがん細胞は死んでいきます。

温熱療法では、高熱でがん細胞を死滅させるというメカニズムの他に、がん細胞内の酸素を増加させて、放射線治療や化学療法の効果を高める作用があります。

がん細胞内は非常に低酸素状態になっており、低酸素誘導因子(HIF-1)が蓄積して、それが100種類以上もの様々な遺伝子を誘導し、血管内皮増殖因子(VEGF)、P糖タンパク質(P-glycoprotein)などの放射線治療や化学療法を効きにくくする物質をがん細胞内に作ります。ところが、温熱療法により、がん細胞が加熱されてがん細胞内の酸素が増加すると、がん細胞内に蓄積したHIF-1が減少し、その結果、がん治療耐性をもたらすタンパク質が減少して治療効果が高くなります。

さらに、温熱療法によって体温が上昇すると細胞傷害性T細胞(CTL)やNK細胞というがん細胞を攻撃するリンパ球や樹状細胞が増殖・活性化し、インターフェロンγ(IFN-γ)という腫瘍免疫を高めるタンパク質も増加することが報告されています。さらに、温熱療法を受けると肝臓や腎臓、手足等の血流が増加して、胃腸の蠕動(ぜんどう)を改善するため、化学療法による吐き気、便秘、手足の痺れ、倦怠感等の副作用を軽減することが報告されています。

代表的な温熱療法の臨床試験結果

2000年に臨床医学の世界トップジャーナルである『Lancet』で、オランダの研究グループが発表した論文が注目を浴びました。

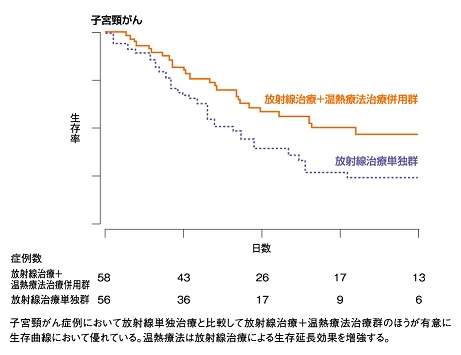

子宮頸がん(ステージⅡ(II)b、Ⅲ(III)b、Ⅳ(IV)期)のがん患者114人に対して放射線治療のみを行う治療群(RT単独群)と放射線治療に温熱療法を加える群(RTHT群)にランダム化比較試験を行い、患者の生存期間をKaplan-Meier解析したところ、子宮頸がんの患者ではRTHT群のほうがRT単独群に比べて統計学的有意に生存期間が長いことがわかりました(p=0.009)(図3)。

また、奏効率はRT単独群では57%に対してRTHT群では83%、3年生存期間ではRT単独群27%に対してRTHT群51%と温熱療法を併用した治療群のほうがいずれも有意に優れた治療成績でした。

2010年に欧州温熱療法学会グループ(ESHO)が『Lancet Oncology』で発表した多施設第Ⅲ(III)相ランダム化比較試験では、341人のグレードⅡ(II)、Ⅲ(III)のハイリスク軟部肉腫の患者が臨床試験登録され、そのうち169人がエトポシド、イホスファミド、ドキソルビシンの3薬術前化学療法単独群(EIA単独群)とEIA化学療法に局所的温熱療法を加えた併用治療群(EIA+RH群)にランダム化割付されました。

局所再発もしくは死亡のリスクはEIA単独群に比べてEIA+RH群では42%減少し(p=0.003)、腫瘍が小さくなる奏効率はEIA単独群では12.7%に対して、EIA+RH群では28.8%と温熱療法を加えた群で良好でした。

その他にも多数の臨床試験が行われて、食道がん、非小細胞肺がん、乳がん、転移性肝がん、膵がん、胃がん、大腸がん、膀胱がんなど様々ながん種に対して温熱療法の有用な治療効果が報告されています。

一方、1991年に2本の論文が米国腫瘍放射線治療グループ(RTOG)から報告されました。頭頸部がんと乳がんについての温熱療法の放射線治療に対する増強効果を検討した研究でしたが、いずれもがん病変の局所コントロール効果に有意差が出なかったという結論でした。

この発表後に米国や日本でのがん治療における温熱療法への医師の意欲が低下する傾向にありました。しかし、実情は、その臨床試験では温熱療法の加温装置が日本のサーモトロンRF-8とは異なり未熟な装置であり、温熱療法併用群において目標とした加温に到達できた患者は256人中10人(4%)しかなく、68%の症例で温熱療法が中断されていたというお粗末な臨床試験でした。

温熱療法は民間療法と説明

現在、欧州では温熱療法はがん標準治療に加えて積極的に行われており、オランダでは温熱療法は標準治療の1つとして承認されています。残念ながら、日本では温熱療法を良く理解していない医師が多いのが現状です。

しかしながら、1990年に厚生省が電磁波温熱療法を保険適用として承認しており、現在は筑波大学、横浜市立大学、名古屋市立大学、京都府立医科大学、九州大学、鹿児島大学等の医学部附属病院やいくつかの医療センター、クリニックなどで治療が行われています。

日本では腫瘍内科を専門とする医師ですら、温熱療法が健康保険適用になっていることを知らず、「あれは効果がない民間療法だ」と患者さんに説明する医師が多いのが現状です。

患者に負担の少ない治療法

日本癌治療学会(JSCO)や日本放射線腫瘍学会(JASTRO) 等の一部の学会では教育セミナー等で医師に対する温熱療法の啓蒙活動が行われています。様々な分子標的薬や新しい免疫賦活療法が開発される中で、未だに標準治療でもがんを治癒することは難しいのが現状です。

限られた治療手段の中でがん患者さんの治療効果を高め、QOL(生活の質)を維持しつつ、良い全身状態(PS)で生存期間を延長出来る方法の1つの手段が温熱療法です。

温熱療法は患者の経済的な負担が少なく、副作用も化学療法や放射線治療に比べれば微々たるものであり、第Ⅲ(III)相臨床試験でがん患者さんの延命効果が示されている科学的治療です。広く普及するには、いろいろと障害がありますが、がん治療に関わっている医療者には温熱療法を見直していただき、患者さんが温熱療法を受けやすい環境になることを願っています。

同じカテゴリーの最新記事

- ハイパーサーミア(がん温熱療法)とは――抗がん薬や放射線療法の標準治療との併用で効果

- 保険適用の温熱療法を、抗がん薬や放射線治療と併用

- 肝がんや膵がんで効果が現れたというが、まだ試験段階 温熱・免疫療法の併用は標準治療の効果を高めるか

- これだけは知っておきたいがん温熱療法の基礎知識 放射線や抗がん剤との併用で効果。何より副作用がないのが利点

- 海外におけるがん温熱療法の現況 子宮頸がんや乳がんで好成績。見直される温熱療法

- 注目されるマイルドハイパーサーミアという新しい温熱療法 低めの加温で放射線、抗がん剤の効果を一層高める

- 動脈塞栓で温度を高めるというユニークな方法で効果を上げる 肝臓がんに対する温熱化学塞栓療法の効果

- 温熱療法の治療現場を歩く QOLの向上、延命に可能性を秘めた民間病院の新しい試み

- 悪性胸膜中皮腫、軟部組織肉腫に対する温熱化学放射線治療 抗がん剤、放射線と天秤にかけ、より効果が望めるがんに限定して行うべき