動脈塞栓で温度を高めるというユニークな方法で効果を上げる

肝臓がんに対する温熱化学塞栓療法の効果

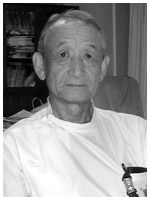

藍野病院院長の

近藤元治さん

がん温熱療法は、がんの部分を目的の温度に維持できるかどうかで決まる。

ただ血流の豊富な肝臓などでは、折角温めても血流で温度が逃げられ、がん部位の温度がなかなか上がりにくい。

それを動脈を塞栓することによって温度を高め、がんに対する温熱効果を上げるというユニークな方法を考案したのが、京都府立医科大学名誉教授の近藤元治さんだ。

現在も、引き続き、大阪府にある藍野病院でこの温熱療法に取り組んでいる。その様子をうかがった。

血流をせき止めて、温熱効果を出す

がん温熱療法は、熱に弱いがん細胞の性質を利用して、温熱を与えてがんをたたくという、なかなか魅惑的な発想の治療法である。理屈の上からも説得性がある。

しかし、理屈と実際とは大きく異なる。がんが体の表面にあるのなら目的の温熱にするのはそう難しいことではない。大昔は皮膚がんなどを焼きごてを使ってつぶすという、少々荒っぽい手法もとられていた。

が、多くのがんは体の内部、それも深いところにある。そこを目的の温熱にするのは簡単ではない。

とくに、前パートの群馬大学の記事の中でも指摘されているように、血流の多い肝臓などでは、折角温めても、血液が次々に流れていくので温熱も逃げていき、なかなか温度が上がらない。そのため、血流の多い臓器は温熱療法には向かないとされていた。

それを血管をせき止め、そのことによって温度を高めてがんをたたくという、ユニークな方法を考案したのが、京都府立医科大学名誉教授で、現在大阪府にある藍野病院院長の近藤元治さんだ。名付けて、温熱化学塞栓療法という。

「肝臓のように血流が多いと、温めても血流で熱を持ち去られ、腫瘍の温度が上がらない。そこで、血管を詰めて血流を遮断してやれば高温を維持できるのではないか。そう考えていたとき、たまたまスウェーデンのファルマシアという製薬会社を訪れ、DSM(デグレイダブル・スターチ・ミクロスフィア)という、ジャガイモのデンプンから作られた小さなミクロ粒子のことを知ったんです。ファルマシアでは、このDSMと抗がん剤を混ぜ、抗がん剤の徐放製剤にしようとしていた。DSMがアミラーゼで溶解され、抗がん剤がゆっくりと放出されるというのです。これを聞いて、“これだ!”とひらめいた。このDSMを肝動脈の塞栓剤に使えば血流が止まって温熱効果が出るのではないか、と思ったんです」

温熱化学塞栓療法の臨床治験

併用による腫瘍縮小効果]

[温熱療法は腫瘍の大きな肝がんに有効]

こうして、このDSMを肝臓がんの温熱療法に利用するようにすると、近藤さん本人も「びっくりする」ほどの効果が得られることになるが、それはもう少し後になってからのこと。

その前に、まず日本で行ったのは、肝臓がん(原発性、転移性)に対するDSMを使った塞栓療法の治験だった。DSMに抗がん剤としてマイトマイシンもしくはアドリアシン(一般名ドキソルビシン)を混ぜ、これをカテーテルで肝動脈に送って塞栓する。この投与後1カ月から6カ月後の効果を見てみると、奏効率(腫瘍の大きさが50パーセント以上縮小する割合)は50~60パーセントで、まずまずの結果が得られた。

ただし、腫瘍の大きさが7センチ未満の場合は、この化学塞栓療法で十分な効果が得られたが、7センチを超す大きながんになると、あまり効果が見られなかったのである。これが化学塞栓療法の限界ともいえた。

そこで、動物に腫瘍を移植して実験を行った。DSMに、マイトマイシンを入れた科学塞栓療法で腫瘍の増殖が抑えられ、また温熱療法だけでもかなり抑えられたが、科学塞栓療法に温熱療法を併用すると、驚異的な増殖抑制効果が得られている。

こうして、DSMを使って、原発性肝臓がんに対する温熱化学塞栓療法の臨床治験が始まるが、まず第1号は、42歳の原発性肝臓がんの男性だった。肝臓の約3分の1ががんで占められているほど巨大ながんだった。

治療の手順は、まず超音波とCT検査で肝臓がんが疑われる症例に、血管造影(アンギオ)を行い、血管の分布と腫瘍のサイズを確認し、リザーバー(埋め込み型カテーテル)を設置する。次いで、超音波ガイド下で針状の温度センサーを腫瘍部位に挿入。さらに塞栓剤のDSMと抗がん剤のアドリアシンを混合した薬剤をリザーバーから注入し、そしていよいよサーモトロンを用いて肝臓全体を加温する。化学塞栓療法は週に2回、温熱療法は熱耐性や患者への負担を考慮して2週に1回という治療スケジュールだった。

サーモトロン-RF8で患部を加温していくと、腫瘍内の温度は時間の経過とともに上昇し、その後の記録では温度は45、46度までいくそうだ。

そして驚くべきことに、このような温熱療法を数回繰り返すと、肝臓内の大きながんがすっぽり抜け落ち、半年後には、ついにがんがほとんど消失したのである。

機関銃で撃ち抜いたような無数の穴

温熱化学塞栓療法の効果]

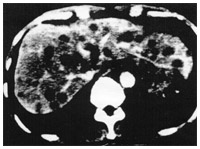

治療前。黒い穴が無数にあいているのが転移巣

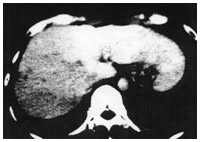

治療6ヵ月後。無数にあった転移巣が見事に消えた

この原発性肝臓がんの治療で自信を得た近藤さんは、さらに転移性肝臓がんに対しても温熱化学塞栓療法を積極的に取り入れて行うことになるが、この治療で近藤さんが最も印象に残っているのは、胃がんの肝転移を起こした京都府立医科大学時代の先輩医師(60歳)の例だという(右写真参照)。

あるとき先輩医師が腹部CT写真を持って、近藤さんの部屋に来た。窓の明かりにフィルムをすかして見ると、まるで機関銃で撃ち抜かれたように無数の黒い穴があいている。どんな医者が診ても、半年の命。積極的な治療はせず、緩和医療をするしかない、という状態だった。

しかし、近藤さんは違った。「いけるかもしれない!」と思ったという。

まず、「無駄だろう」といやがる外科の教授を説得して、原発の胃がんを手術してもらい、その上で、肝転移に対して温熱化学塞栓療法を行った。抗がん剤には、マイトマイシンを使い、週に2回、温熱療法は2週に1回の割合で治療した。副作用はまったく見られなかった。体調が悪くなる気配もない。超音波で見ると、腫瘍は少しずつ縮小していたが、なんと半年後にはあれほど無数にあった転移巣が見事に消えてしまったのである。

その後、先輩医師は仕事に復帰し、治療を続けながら多忙な病院の仕事をこなしていたが、やがてがんではなく、肝臓そのものが弱り、これが引き金となって、残念ながら1年半後に亡くなった。ただ、この医師は、亡くなる前に奥さんに「新しい治療を受けてよかった」と告げたそうだ。

同じカテゴリーの最新記事

- ハイパーサーミア(がん温熱療法)とは――抗がん薬や放射線療法の標準治療との併用で効果

- 保険適用の温熱療法を、抗がん薬や放射線治療と併用

- いま受けているがん治療の効果を高める電磁波温熱療法

- 肝がんや膵がんで効果が現れたというが、まだ試験段階 温熱・免疫療法の併用は標準治療の効果を高めるか

- これだけは知っておきたいがん温熱療法の基礎知識 放射線や抗がん剤との併用で効果。何より副作用がないのが利点

- 海外におけるがん温熱療法の現況 子宮頸がんや乳がんで好成績。見直される温熱療法

- 注目されるマイルドハイパーサーミアという新しい温熱療法 低めの加温で放射線、抗がん剤の効果を一層高める

- 温熱療法の治療現場を歩く QOLの向上、延命に可能性を秘めた民間病院の新しい試み

- 悪性胸膜中皮腫、軟部組織肉腫に対する温熱化学放射線治療 抗がん剤、放射線と天秤にかけ、より効果が望めるがんに限定して行うべき