がんのチーム医療・施設訪問5 慶應義塾大学病院(東京都新宿区)

注目されるがんのリハビリテーション 幅広い症状を各専門職がカバー

専門家同士の情報共有がカギ 広めたいがんリハビリの大切さ

辻 哲也さん 慶應義塾大学医学部リハビリテーション医学教室准教授

リハビリ科は、栄養サポートチーム(NST)や褥瘡チームのように、チームメンバーが一緒になって回診をすることはない。基本的にそれぞれの専門分野で患者さんに対応している。しかし、専門家の集まりだからこそ、情報共有の場が重要となる。必要があるたびにチームカンファレンス(会議)が開かれる。

例えば、骨転移の治療とリハビリの方針を決定する骨転移カンファレンスでは、リハビリ科スタッフ(医師・理学療法士・作業療法士)、整形外科医(腫瘍班)、放射線治療医、緩和ケアチーム、原発腫瘍治療科などが症例に応じて出席する。病棟や外来の看護師が出席する場合もある。

みんなで診療を考えるイメージだ。どういう時期にどの専門職がどのような役割を果たすかという認識はできているので、それに沿って患者さんごとの情報に応じた対応をする。

方向性を共有 臨機応変な変更も

リハビリのチーム医療では、方向性を指し示すことがとくに大事だ。ゴールが不明確だったり、ぶれてしまったりすると進んでいけない。みんなが同じ意識を持ってやっていくことだ。患者さんによってゴールは違う。

そして、がんは状況が変わりやすいので、方向性も変えなければならないこともある。そのためにも、カンファレンスが重要になる。時間を共有できれば、情報も供給できるし、お互いの顔も見える。リハビリ・チームの基本はカンファレンスだと思う。日々対応することが大事だ。

ガイドラインも完成 研修制度も順調

遅れていた日本でのがんリハビリだが、2006年にがん対策基本法ができてからようやく注目され始めた。患者さんのQOL(生活の質)のために、緩和ケアと身体活動のリハビリをしっかりやろうということになった。

医療の発展・普及には、研究の推進、それを基にしたガイドラインの策定、それに基づいた研修、さらに受講した専門スタッフによる医療の実践が必要だ。がんリハビリ領域でも、13年にガイドラインができるなど体制は整いつつある。

07年からは人材育成も始まっている。厚労省の委託事業だったが、私が研修委員会の委員長を務めさせていただいている。年8回やっていて、各病院から医師など4人グループで参加してもらい、2日間行う。これまで、参加者は延べ5,000人で、がん拠点病院の約7割が参加している。がんに特化したリハビリを研究することで、治療の質は上がっている。これからも、普及啓発活動を続けていきたい。

日本でも先駆的な存在

JR信濃町駅正面に大きく構える慶應義塾大学病院。風格ある建物の一角の新しいビルにリハビリテーション部門がある。対象は、脳卒中やリウマチなど様々な疾患治療から生じる障害の克服だが、その中で「がんのリハビリ」は2~3割を占める。慶應病院のリハビリ科は日本でも先駆的な存在だ。

遅れていたがんリハビリへの意識 QOLに大きな影響

「10年ほど前までの日本では、がん専門病院において、がんリハビリに専門的に目を向けようという空気はありませんでした。近年は普及策が取られていますが、まだ地域差も大きいので、さらに広く行われることが必要だと思います」と、慶應義塾大学医学部リハビリテーション医学教室准教授の辻哲也さんは話す。がんリハビリ分野の日本での先駆者だ。

米国では、1970年代からリハビリの分野でがんを専門的に扱うようになっていたが、日本では遅れていた。辻さんは、静岡県立静岡がんセンターに2002年に日本で初めてがんリハビリを専門とする科ができるときに参画した。

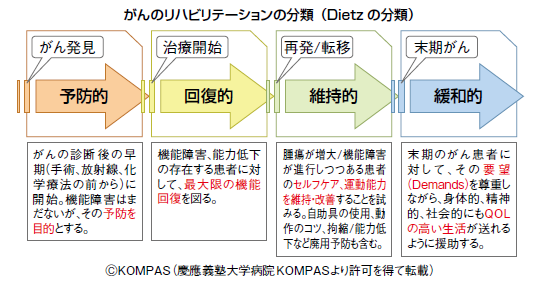

「まず気がついたのは、がんの場合、いろいろな時期にリハビリが重要だということです(図1)。

他の疾患では、予防や再発時などの時期は意識されません。スパンの長いリハビリはがん患者さんのQOL(生活の質)に大きな影響を与えます。予防の時期や再発転移の時期、そして末期にもとても大切な治療です」

その後、日本でもがんリハビリへの意識が高まり、国が定めた2012年度からの「がん対策推進基本計画」で初めて個別目標としてリハビリの重要性が指摘され、この分野での医療従事者の育成に取り組むことが明記された。