肝がんや膵がんで効果が現れたというが、まだ試験段階

温熱・免疫療法の併用は標準治療の効果を高めるか

京都府立医科大学

消化器内科学教授の

吉川敏一さん

温熱療法や免疫療法は、副作用が少なく、体にやさしいのが利点の1つ。

以前からがん治療に期待されてはきたが、なかなか臨床試験で効果を検証することは難しかった。

しかし、京都府立医科大学消化器内科学教授の吉川敏一さんたちは、標準治療が終わり、治療手段がなくなった患者さんにこうした治療を行い、効果をあげているという。

標準治療の効果を高める

分子標的治療薬の登場、ピンポイントでがんに照射できる放射線治療機器の開発など、最近のがん治療は著しい進歩を見せています。しかし、それでも「進行がんについては、20年前に治せなかったがんは今も治せないのが、実情です」と京都府立医科大学消化器内科学教授の吉川敏一さんは語っています。

進行して転移や再発したがんは、今でも完治させることは難しいのです。こうした状況を突破する手段として、吉川さんらが取り組んできたのが、温熱療法と免疫療法です。それも、集学的治療の一貫として標準治療と組み合わせることが、前提です。

「標準治療は、膨大な臨床試験を積み重ねて、その効果が科学的に証明された治療法です。しかし、標準治療で治った人はいいのですが、治らなかった場合はその先の治療はないのが現状です。これを何とかしたいと思ったのが最初です。

標準治療に加えて、効果を上乗せできるものは何か。温熱療法と免疫療法は、副作用が少ないので患者さんの体にあまり負担をかけず、標準治療に加えてもその治療成績を落とすことはありません。それでいて、プラスアルファの効果を期待できる。そこから、研究を始めたのです」と、吉川さんは語っています。

2年前には、未熟なリンパ球を使った新しい免疫細胞療法を開発。これをきっかけに関連病院である百万遍クリニックにリンパ球の活性・増殖を行う「細胞調整室」を設置し、本格的に免疫療法も開始しました。

以後、奇跡的な回復を示す患者さんも現れ、温熱・免疫療法のしくみや効果も少しずつ明らかにされてきたのです。

肝がんで温熱療法の効果が

吉川さんたちが、最初に注目したのは、温熱療法でした。

がん細胞が熱に弱いことは、かなり昔から知られていました。丹毒やマラリアで高熱が続いたあと、がんが消えたというのは、有名な話です。

しかし、近代的ながん治療に温熱療法が取り入れられたのは、放射線治療の効果を高める増感剤としてでした。

放射線は、酸素濃度の高い部分で効果がありますが、温熱療法は、酸素濃度が低いほうが効果があります。そのため、放射線治療に温熱療法を併用すると、血流が豊富で酸素濃度が高い部位には放射線が有効で、放射線の効果が十分ではない酸素濃度が低い部分は、温熱療法が作用します。つまり、放射線の弱い部分を温熱療法がカバーし、結果として放射線治療の効果が高まるわけです。

吉川さんたちが温熱療法に注目したのは、1985年ごろのことです。消化器内科の専門医である吉川さんたちは、当時まだあまり注目されていなかった化学療法と温熱療法の併用効果に注目。研究の結果、「消化器がんの中でも肝がんや膵がんに対しては、温熱療法がかなり効果がある」(吉川さん)ことを発見したのです。

肝がんの最終的な治療手段ともいわれるのが、肝動脈化学塞栓療法です。肝臓は、門脈と肝動脈という2つの血管によって養われています。

肝がんは、肝動脈から栄養を受け取っていますが、正常の肝臓組織は主に門脈から栄養や酸素を受け取っています。そこで、肝動脈を一時的に閉鎖してがんを兵糧攻めにするのが、肝動脈塞栓術です。

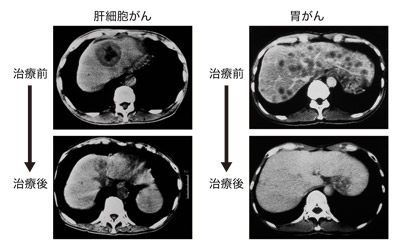

この時、一緒に肝動脈から抗がん剤を入れるのが、肝動脈化学塞栓療法です。これを単独で行った場合と、温熱療法を併用した場合で、効果を比較しました。

その結果、奏効率でみると、肝動脈化学塞栓療法単独では42パーセントでしたが、温熱療法を併用すると56パーセントにまであがっています。

2年生存率をみても、肝動脈化学塞栓療法単独では50パーセントを切っていますが、温熱療法の併用では60パーセントを超えているのです。

| 治療法 | 腫瘍縮小効果 | 奏効率 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 完全寛解 | 部分寛解 | 不変 | 進行 | ||

| 温熱療法 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0%(0/4) |

| 肝動脈化学 塞栓療法 | 2 | 9 | 15 | 0 | 42%(11/26) |

| 温熱療法 + 肝動脈化学塞栓療法 | 2 | 8 | 8 | 0 | 56%(10/18) |

[肝がんにおける化学塞栓療法+温熱療法の効果(生存率)]

膵がんでも生存期間が延長

一方、膵がんでは、局所で進行あるいは遠隔転移があり、手術適応にはならない4期のがん患者18人を対象に、パイロット研究を行いました。

膵がんは、ジェムザール(一般名ゲムシタビン)ができて延命期間が延びたとはいえ、今も治療の難しいがんの1つです。ここで、標準治療であるジェムザール単独で治療を行った群と温熱療法を併用した群で生存率を比較しました。

その結果、生存率の中央値はジェムザール単独群が176日だったのに対し、温熱療法を併用した群は319日と、150日近い開きがあったのです。

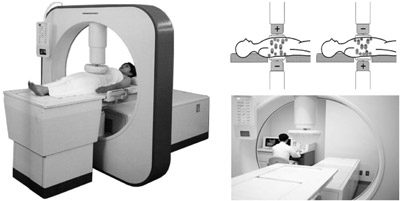

温熱療法は、電極板でがんの病巣をはさみ、電磁波で局所の温度を42~43度まで加温し、40分ほど維持するという治療法です。電極板表面には冷却装置がついているので、熱さを感じることはありません。

治療後は、「ちょっとだるいとか、気持ちがいいとか、入浴後とよく似た感覚」だといいます。こうした治療を、週に1回ほど行うだけで、これだけ生存率に違いが出るのです。

「分子標的治療薬は少しでも生存期間が延びれば認可される時代です。それに比べて、温熱療法の併用効果がいかに高いかがわかると思います」と吉川さんは語っています。

この結果から、温熱療法の併用効果をみる第2相臨床試験が、本格的にスタートしたところです。

増殖を促す因子の活性化を阻止

なぜ、温熱療法を化学療法に併用すると効果が高まるのか。そのメカニズムもだいぶわかってきました。

以前から、加温することでがんの病巣の血管が拡張して、抗がん剤の濃度が高くなることは指摘されていました。しかし、それだけではなかったのです。

吉川さんによると、「温熱療法によって誘導されたヒートショックプロテインと呼ばれるタンパク質が、抗がん剤のマイナスの作用をブロックしたり、免疫能を高める」というのです。

抗がん剤といえば、がんを攻撃し、死滅させるものというのが、一般的な認識です。

ところが、抗がん剤の中には、ジェムザールやカンプトまたはトポテシン(一般名塩酸イリノテカン)のように、がん細胞の中にある転写因子・NF-kB(エヌエフカッパービー)を活性化してしまうものがあるのです。

NF-kBが活性化すると、細胞の増殖が促進され、転移や浸潤が起きたり、細胞死を阻害するタンパク質が誘導されます。

つまり、抗がん剤はがんを殺す一方で、がん細胞の増殖を促していたのです。これでは、抗がん剤の効果は半減してしまいます。

ここで働くのが、温熱刺激によって産生されるヒートショックプロテインというタンパク質です。これにもいくつか種類があるのですが、ヒートショックプロテイン70というタンパク質は、がん細胞の増殖を促す因子であるNF-kBの活性化を抑えることができます。

それによって、抗がん剤の効果を100パーセント発揮させることができるのです。世界では今、ヒートショックプロテイン70を増加させる薬の研究が、盛んに行われているのです。

さらに、温熱療法は免疫を高めることもわかってきました。

吉川さんによると「以前から、ネズミの左右の背中にがんを移植し、片側のがんだけを加温すると、反対側のがんまで縮小することがわかっていました。これは、局所の作用ではないので、免疫に働くからではないかといわれていたのです」。

がん細胞は、免疫から姿を隠して攻撃を逃れるといいます。実は、がんになると、がん細胞表面に現れる目印(抗原)が少なくなるのです。それが、免疫から逃れる1つの理由になっていました。

ところが、ヒートショックプロテイン70は、この目印を強く出させる働きがあります。さらに、免疫細胞に攻撃目標を教える樹状細胞を活性化します。

こうした働きで、がんを攻撃する免疫力を高めると考えられています。

同じカテゴリーの最新記事

- ハイパーサーミア(がん温熱療法)とは――抗がん薬や放射線療法の標準治療との併用で効果

- 保険適用の温熱療法を、抗がん薬や放射線治療と併用

- いま受けているがん治療の効果を高める電磁波温熱療法

- これだけは知っておきたいがん温熱療法の基礎知識 放射線や抗がん剤との併用で効果。何より副作用がないのが利点

- 海外におけるがん温熱療法の現況 子宮頸がんや乳がんで好成績。見直される温熱療法

- 注目されるマイルドハイパーサーミアという新しい温熱療法 低めの加温で放射線、抗がん剤の効果を一層高める

- 動脈塞栓で温度を高めるというユニークな方法で効果を上げる 肝臓がんに対する温熱化学塞栓療法の効果

- 温熱療法の治療現場を歩く QOLの向上、延命に可能性を秘めた民間病院の新しい試み

- 悪性胸膜中皮腫、軟部組織肉腫に対する温熱化学放射線治療 抗がん剤、放射線と天秤にかけ、より効果が望めるがんに限定して行うべき