2つのPARP阻害薬の力で大きく進化! 卵巣がん治療最前線

早期に症状が現れにくいため、自身では気づきにくい卵巣がん。実は、罹患者数、死亡者数ともに、年々、増加傾向にある。最も多い罹患年齢層は、更年期世代と言われる50代。ホルモンバランスの乱れからくる不調だろうと、つい体調の変化を見過ごしがちな年代だ。

長く変化のなかった卵巣がん治療に、2018年、大きな進展があり、現在も進化中。昨年(2021年)、治療選択のための遺伝子検査も承認された。卵巣がんの基礎知識とともに、現時点での治療の考え方から最新治療法まで、がん研究会有明病院婦人科医長の谷川輝美さんに話を聞いた。

発見時にはⅢ期が多い

体内には「沈黙の臓器」と呼ばれる臓器がいくつかあるが、卵巣もその1つ。早期に自覚できる症状はなく、進行して卵巣が大きく腫れたり、腹水が溜まってきて初めて、腹部のはり(腹部膨満感)を感じるようになる。

しかも、卵巣がんの好発年齢は50代。この時期は更年期に重なるため、たとえ腹部膨満感を感じても、「最近、太ったみたい」と勘違いし、速やかな受診に繋がらないケースも多い。Ⅰ期、Ⅱ期で見つかるのは、たまたま別の病気での検査や人間ドックの超音波検査(エコー)で偶然、卵巣の腫れが指摘され、そこから卵巣がん発見に至るという幸運なケースだ。

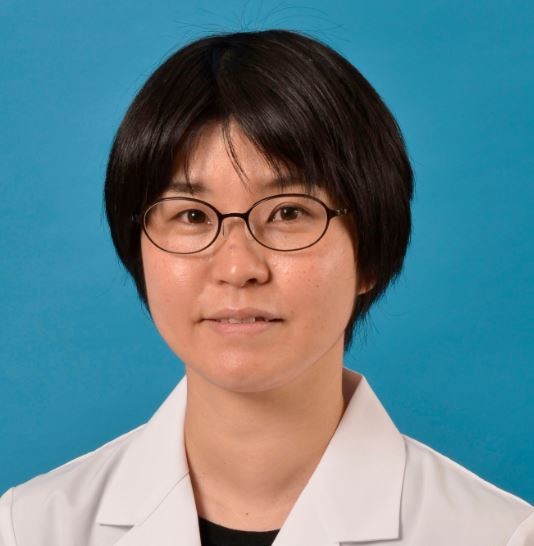

「腹部膨満感で来院されて卵巣がんが見つかると、多くの場合Ⅲ期以上と診断されます。卵巣がんは自覚症状が乏しいので、半数以上が進行がんのⅢ期以上で見つかるのが実情です」と、がん研究会有明病院婦人科医長の谷川輝美さんは指摘しつつ、「たとえⅢ期でも悲観しないでください。ここ数年で治療法は進化しました。5年前までとは違う状況になりつつあります」と語った(図1)。

Ⅳ期でも手術で可能な限り切除する

卵巣がん治療において最も重要な考え方は、「目に見える腫瘍をすべて取り除くこと」だ。

「Ⅲ期でも、Ⅳ期でも、たとえ他臓器転移があっても、腹膜播種があっても、とにかく手術で腫瘍を可能な限り取り除くことが予後改善に寄与するというデータがあります」と谷川さん。

他のがん種が、転移や播種(はしゅ)が認められたら、手術は行わずに薬物療法へ進む中、卵巣がんはどんな状況でも腫瘍をできる限り減量する意義が大きいとされている。

治療方針は大きく分けて2つ。まず、手術をしてから抗がん薬治療を行う方法(一次的腫瘍減量術:primary debulking surgery:PDS)。もう1つは、先に抗がん薬治療(術前化学療法)をしてがんを小さくしてから手術を行い、抗がん薬治療へ進む方法(インターバル腫瘍減量術:interval debulking surgery:IDS)。

いずれにせよ、手術で腫瘍量ゼロを目指すという基本方針に変わりはない。ちなみに、腹腔内に広範囲に播種を認める症例においてPDSとIDSの成績を比較した「SCORPION試験」の結果によると、「両者の生存期間は同等であり、PDS群で手術合併症が多い」とのこと。

「PDSとIDS、どちらを選ぶかは、腫瘍の大きさや広がりによって手術侵襲がどの程度になるかを第一に判断します。加えて、患者さんそれぞれが抱える合併症や年齢も加味しますが、Ⅰ期はリンパ節郭清を含む病期(ステージ)決定開腹手術が多く、Ⅱ期の多くはPDSで、Ⅲ期以上になるとIDSが選択肢に加わってきます」

なぜそれほど広く切除する必要がある?

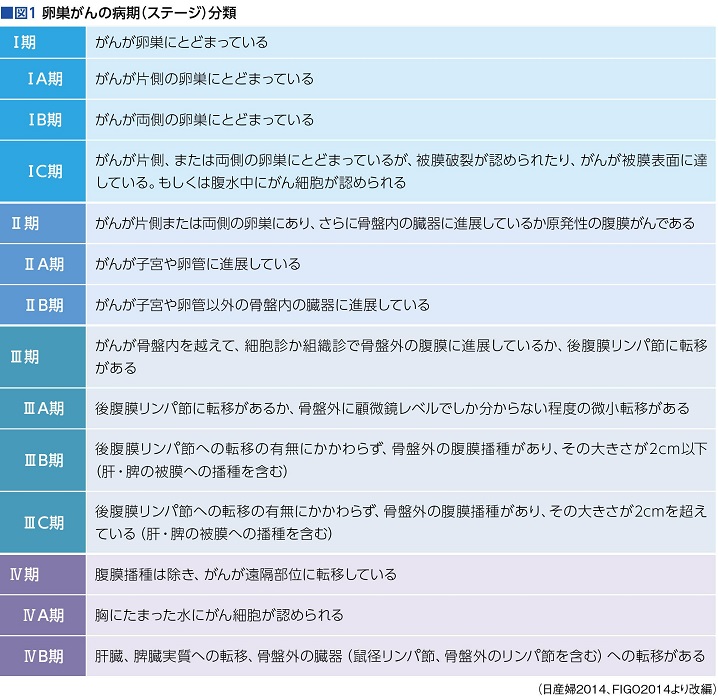

手術は、たとえがんが卵巣に限局しているⅠ期であっても、子宮全摘、両側の卵巣と卵管切除、大網(たいもう:胃の下方からエプロンのように垂れ下がった脂肪組織)切除を行う。

「卵巣に限局しているのに、そんなに広く切除しなくてはならないの?」と疑問に思うかもしれないが、それらはすべて卵巣がんが転移しやすい部位だから。すべてに転移がないことが確認されて初めて病期が決定される。

加えてⅠ期の場合、骨盤リンパ節と傍大動脈リンパ節の郭清(かくせい)も推奨される。基本手術(子宮全摘、両側の卵巣卵管切除、大網切除)による転移なしの確認だけでは、「リンパ節転移が評価されていない状態でのⅠ期推定」に過ぎないからだ。リンパ節転移がないことが確認されて初めて、「Ⅰ期確定」。リンパ節転移が確認されるとⅢ期となる(図2)。

逆に、現在は進行がんの場合、基本的にリンパ節郭清はしない。昨年(2021年)、卵巣がんのリンパ節郭清の意義を検証した「LION試験」で「進行がんⅡB期以降はリンパ節郭清をしても、治療成績、予後に寄与しない」との結果が報告された。

「Ⅰ期の場合は、病期確定のためリンパ節郭清を推奨します。Ⅲ期以上は行わないことがほとんどです」

組織型が抗がん薬の効果に関係する?!

卵巣がん治療は「手術+化学療法」が柱。そして、化学療法を行う上で知っておきたいのが卵巣がんの組織型だ。

卵子のもととなる卵胞を育む場所が卵巣。卵管を通じて子宮と繋がる左右の卵巣は、腹部の奥深い場所に位置し、薄い膜(上皮)で覆われている。卵巣がんのほとんどは、この膜から発生する上皮がん。上皮がんは、さらに組織型によって、漿液(しょうえき)性がん(36%)、類内膜がん(17%)、明細胞がん(24%)、粘液性がん(11%)と4つの型に分けられる。

一般的に卵巣がんは「抗がん薬の効果が高いがん」とされる。ただ、組織型によって効果に差があり、漿液性がんと類内膜がんは抗がん薬が効きやすい一方、明細胞がんと粘液性がんは効果が出にくい傾向があると言われている。

「とはいえ、明細胞がんは抗がん薬が効かないのかといったら、決してそういうわけではありません。これはあくまでも一般的な傾向であって、個人差も大きいのです」

初回化学療法の標準治療は?

卵巣がんの初回化学療法は、カルボプラチン(一般名)などのプラチナ製剤が要(かなめ)。現在も、タキソール(一般名パクリタキセル)+カルボプラチン(TC療法)が標準治療だ。

「術後は、ⅠA期、かつ組織検査で低悪性度と評価された場合を除いて、ほぼすべてのケースでTC療法が行われます」と谷川さん。

そこに、2013年末、進行卵巣がんに対して血管新生阻害薬アバスチン(一般名ベバシズマブ)が承認され、TC療法にアバスチンを上乗せできるようになった(TC+Bev療法)。

アバスチンは従来の抗がん薬と異なり、血管新生を阻害する作用機序を持つ分子標的薬。がん細胞は正常細胞とは比べ物にならない速さで増殖し、新しい血管を作り出して(血管新生)増殖に必要な栄養分を自ら調達している。その血管新生を阻むのが血管新生阻害薬。つまり、がん細胞そのものを攻撃するのではなく、がん細胞の栄養補給を阻んで兵糧攻めにするメカニズムだ。

TC+Bev療法を6~8コース。終了後も、アバスチンだけを維持療法として続けることも多い(アバスチンは21コースで終了)。ただ、アバスチンの有害事象として、タンパク尿、高血圧の頻度が高く、休薬を余儀なくされる場合も少なくない。「当院でアバスチンを完遂されるのは、およそ4割です」と谷川さん。アバスチン継続が難しくなった場合は、その時点で初回治療終了となる。

同じカテゴリーの最新記事

- dose-denseTC療法も再脚光を ICI併用療法やADC新薬に期待の卵巣がん

- 第75回日本産科婦人科学会 報告 ~慈しみの心とすぐれた手技をもって診療に努める(慈心妙手)が今年のテーマ~

- 卵巣がん化学療法に増える選択肢 適応拡大のリムパーザと遺伝子検査なしで使える新薬ゼジューラ

- 進行・再発卵巣がんに選択肢が増える 初回治療から分子標的薬リムパーザが使える!

- 無作為化比較試験(JCOG0602)結果がASCO2018で報告 進行卵巣がんにおける化学療法先行治療の非劣性認められず

- 子宮頸がんはアバスチンを加えた3薬剤、子宮体がんではダヴィンチ、卵巣がんには新薬リムパーザが

- 待望の新薬リムパーザ、日本でも承認・販売! 新薬登場で再発卵巣がんに長期生存の希望が見えてきた

- 根治性、安全性、低侵襲性実現のために様々な術式を開発、施行 婦人科がん手術の現状

- 婦人科がんの難治性腹水に対する積極的症状緩和医療 腹水を抜き、必要な成分だけ戻す「CART」に期待