肺がん治療の最新トピックス 手術から分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬まで

近年、目覚ましい進歩を遂げている非小細胞肺がんの治療。いくつもの臨床試験が進められており、2021年も新しいデータが報告されている。そうした中から、実際の治療に大きな影響を与えることになりそうなトピックスを紹介してもらった。手術法、手術前後の補助療法、分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬など、さまざまな話題が集まった。

縮小手術(区域切除)の有効性が証明された

近年、肺がんの治療に関しては、分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬など薬物治療の分野で、次々と新しい治療が登場して話題になってきた。しかし、日本医科大学大学院呼吸器内科学教授の久保田馨さんによれば、昨年は外科治療でも新しい研究成果が報告され注目を集めているという。

「肺がんの手術は、従来は肺葉切除という手術法が標準治療になっていました。小さな肺がんに対しても肺葉切除が標準治療だったのですが、日本の肺がん外科グループが、2㎝以下の小さな肺がんの患者さんを対象にして、標準治療の肺葉切除と縮小手術である区域切除の比較試験を行ったのです。その結果、区域切除群の生存期間が有意に長いことが明らかになりました。この研究結果は『ランセット』という医学誌に発表されたのですが、外科分野における最近のトピックといえばこれでしょう」(久保田さん)

この研究の対象となったのは、肺野部(肺の入り口部分ではなく奥の部分)にできたⅠA期で2㎝以下の非小細胞肺がん(NSCLC)の患者さん1,100人。この対象者をランダムに2つの群に分け、一方には「肺葉切除術」、もう一方には「区域切除術」が行われた。

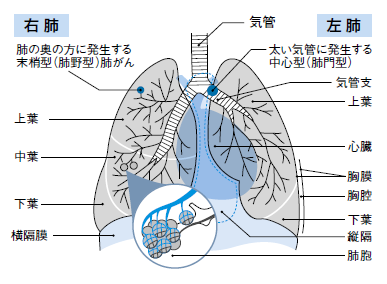

肺は右肺が3つの肺葉、左肺が2つの肺葉に分かれている(図1)。

この肺葉を1つの単位として切除するのが肺葉切除である。区域切除では、左右の肺を18の区域に分け、区域単位で切除する。そのため、がんが小さければ切除範囲を小さくすることができる。

この比較試験において、5年全生存割合は、区域切除群が94.3%、肺葉切除群が91.1%で、有意な差がついていた。

「もともとは非劣性を証明しようとした試験です。区域切除の治療成績が、肺葉切除と比べて差がないことを証明しようとしたわけですね。ところが、区域切除のほうが優れているという結果で、生存期間にも差が出たので、驚きを持って迎えられたわけです。2㎝以下の肺がんの患者さんは、診断機器の進歩した現在ではけっして珍しくありません」

肺がんを早期の小さな段階で発見できれば、肺を小さく切る手術を受けることができ、治療成績も向上するというのは、患者さんにとって朗報と言えそうだ。

EGFR陽性肺がんの術後補助療法に分子標的薬

手術後に再発予防のために行う補助療法は、従来はシスプラチンを含む2剤併用の化学療法を行うのが標準治療となっていた。ところが、EGFR遺伝子変異陽性の患者さんに対しては、分子標的薬を使用するという選択肢が登場してきている。

「EGFR遺伝子変異陽性の患者さんの術後補助療法で、タルセバ(一般名エルロチニブ)を3年間使用したところ、プラセボ(偽薬)に比べ、再発する人の割合が減少したという臨床試験のデータが報告されています。とくにⅡ期、Ⅲ期では大きな差があり、臨床的に問題となる脳転移でも再発も減少しています。ただ、現在の段階では、全生存期間がどうかについては結果が出ていません。そこが気になるところですが、今後、承認されるのではないかと見られています。タルセバによる術後補助療法は、すでに承認している国もあります。ただ、EGFR遺伝子変異陽性の肺がんは、欧米では比較的少ないのですが、日本では多いので、日本で承認された場合、その影響は大きくなると言えます」(久保田さん)

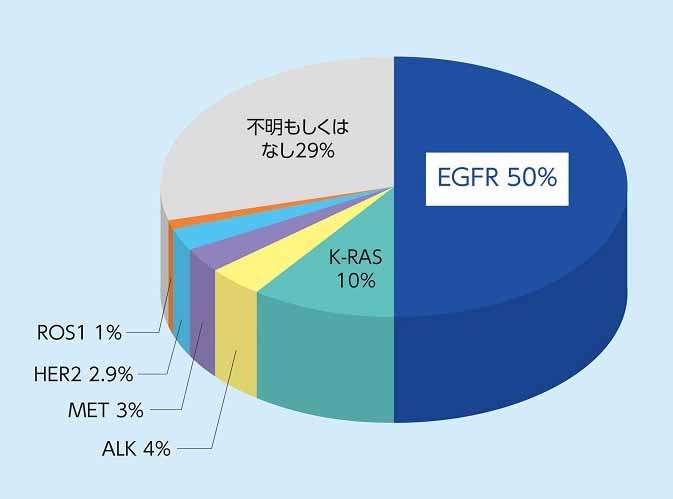

日本では、EGFR遺伝子変異陽性のがんは、肺腺がんの約50%、非小細胞肺がんの30~40%を占めている(図2)。

「手術だけで治っている人もいるわけですから、無駄な治療をすることは避けなければなりません。術後補助療法でタルセバを使用すると、耐性ができ、再発が起きたときにタルセバが効きにくくなるという懸念もあります。そういうことまで考えると、再発を防ぐ効果が高いという結果だけでなく、やはり全生存のデータをしっかり見て判断すべきだと思います」(久保田さん)

化学放射線療法後に免疫チェックポイント阻害薬を追加

手術の適応とならないⅢ期の肺がんでは、化学療法と放射線療法を並行して行う同時化学放射線療法の後に、免疫チェックポイント阻害薬のイミフィンジ(一般名デュルバルマブ)を1年間使用するのが標準治療となっている。この治療に関して、新しいデータが発表された。

「手術適応でないⅢ期の非小細胞肺がんに対して同時化学放射線療法を行った後、イミフィンジを追加する群と、プラセボを追加する群の比較試験が行われてきました。すでにイミフィンジを追加する治療の優位性は明らかになっていたのですが、さらに追跡期間が延びたことで、5年全生存割合などの新しい結果が報告されたのです」(久保田さん)

この試験の対象は、切除不能のⅢ期の非小細胞肺がんで同時化学放射線療法を受け、その後がんの進行が認められなかった患者さんである。この人たちを、無作為にイミフィンジ群とプラセボ群に分け、比較試験が行われてきた。

新たに発表された結果では、無増悪生存(PFS)期間中央値は、イミフィンジ群が16.9カ月、プラセボ群が5.6カ月。5年無増悪生存率は、33.1%と19.0%だった。全生存(OS)期間中央値は、イミフィンジ群が47.5カ月、プラセボ群が29.1カ月。5年全生存割合は、42.9%と33.4%だった。

「手術適応でないⅢ期の肺がんで、5年全生存割合が約4割というのは、やはりそれ以前の治療に比べて優れた成績と言っていいでしょう」(久保田さん)

免疫チェックポイント阻害薬を用いた周術期治療

手術前後に加える補助療法に、免疫チェックポイント阻害薬を用いた臨床試験が行われている。2021年には、完全切除が行われたIBからⅢA期で、シスプラチンを含む化学療法を1-4コース受けた患者を対象に免疫チェックポイント阻害薬であるテセントリク(一般名アテゾリズマブ)有無の比較試験が行われ、テセントリク群での無病生存期間(再発、新規の肺がんまたは死亡までの期間)が有意に良好であった。全生存期間については報告されていない。

「抗がん薬による化学療法の場合は、術前に行っても、術後に行っても、大きな差はありません。ところが、免疫チェックポイント阻害薬と抗がん薬の併用は、術前に行うと、がんがほとんどなくなってしまうことがあります。そういう臨床試験結果も報告されていて、どうも術前のほうがよいのではないかという感じがします」(久保田さん)

2021年のASCO(米国臨床腫瘍学会)で、「CheckMate-816試験」の結果が報告されている。ⅠB期~ⅢA期の手術が可能な非小細胞肺がんの患者さんを2群に分け、術前治療として、オプジーボ(一般名ニボルマブ)+化学療法(プラチナ製剤を含む2剤併用)と、プラセボ+化学療法(プラチナ製剤を含む2剤併用)を行い、治療成績を比較した試験である。その結果、オプジーボ+化学療法併用群では、がん細胞が消失した病理学的完全奏効(pCR)が24.0%だったと報告されている。化学療法のみのプラセボ群では2.2%だった。

「がんがなくなったようにみえた場合でも、手術は行います。もともとがんがあった部位を含んで切除するわけです。将来的には、こういう場合には手術は不要、ということになるかもしれませんが、現在はそれがわからないので手術を行っています」(久保田さん)

同じカテゴリーの最新記事

- 薬物療法は術前か、それとも術後か 切除可能な非小細胞肺がん

- Ⅳ期でも治癒の可能性が3割も! 切除不能非小細胞肺がんの最新治療

- 遺伝子変異を調べて個別化の最先端を行く肺がん治療 非小細胞肺がんのMET遺伝子変異に新薬登場

- 肺がんⅢ期の化学放射線療法後にイミフィンジが効果 放射線副作用の肺臓炎をいかに抑えるかが重要

- 分子標的薬の使う順番の検討や併用が今後の課題 さらに進化している進行非小細胞肺がんの最新化学療法

- 体重減少・食欲改善の切り札、今年いよいよ国内承認か がん悪液質初の治療薬として期待高まるアナモレリン

- 肺がんに4つ目の免疫チェックポイント阻害薬「イミフィンジ」登場! これからの肺がん治療は免疫療法が主役になる

- ゲノム医療がこれからのがん治療の扉を開く 遺伝子検査はがん治療をどう変えるか

- 血管新生阻害薬アバスチンの位置づけと広がる可能性 アバスチンと免疫チェックポイント阻害薬の併用が未来を拓く