- ホーム >

- 患者サポート >

- 患者のためのがん医療

がん医療新潮流 1

「がん難民」は救済できるのか?――(前編)

がんの闘病に伴う不安や悩みを抱える患者さんや家族をサポート(支援)する体制が多岐にわたり整いつつある。これまでのサポートは手薄で、治療の停滞や、生活に支障を来す原因となることがあった。その部分をカバーする支援活動は、医療の枠組みとして、あるいはボランタリー的活動として行われている。今後のがん医療の在り方を示す指標となるかもしれないその動きや活動をシリーズで取材する。

一様ではない がん難民の生まれ方

2010年4月1日、国立がんセンターは独立行政法人国立がん研究センターに生まれ変わった。初代理事長に就任した嘉山孝正氏はその2カ月後に開かれた記者会見で「今後はがん難民を出さない」と宣言した。かねてからあった「(国立がんセンターが)がん難民を生んできた張本人」という批判を認めた上での発言ということになり、報道に接して驚いた方も多いかと思う。

それ以前、国立がんセンターは手術や放射線治療の効果が及ばず、抗がん薬も効かなくなった進行がんや再発がん患者さんの受け入れを拒んできた。「そういった患者さんがうちに舞い込んでくる」という、都内大学病院など医療機関の医師の苦言を筆者も少なからず聞いてきた。

国立がん研究センターの資料では、がん難民は次のように定義されている。「〝がん難民〟とは、がんが進行して抗癌剤等の積極的な治療が受けられなくなり、主治医から見捨てられたと感じるときや、現在自分が受けている医療に満足できないと感じるときに使われる言葉」。

主治医から一方的に治療の終了を宣告される――。

これが〝がん難民〟の狭義の意だろう。だが広義には次のようにがん医療の様々なシーンでそれは生まれているとされている。以下、がん医療に携わっている医師の発言を新聞や雑誌から拾ってみた。

①標準治療もしくはそれに準ずる治療が尽きて、「治す手立てがなくなったので他所に移って欲しい」と医師から告げられるケース。冒頭に紹介した国立がんセンターの例が代表的で、副次的には日本では入手しにくい治療薬を求めて走り回るような患者さんも出てくる。

またがんセンターのようながん専門病院では、重度の心臓病や糖尿病などの合併症を持っている患者さんの受入れを拒絶してきた経緯もある。

②がん医療の地域格差によるもの。他の地域の医療機関では可能な手術、放射線治療、抗がん薬治療、緩和ケアが受けられずに、望む治療を求めて患者さんが右往左往するようなケース。(愛知医科大学医学部教授で、国立がん研究センター理事長特任補佐である上田龍三氏の指摘)

③病状が急性期から慢性期へ移行して、他の施設へ移って欲しいと要請され、受け入れ先がなかなか見つからないケース。特定機能病院の承認を受けている大学病院などでは急性期の新患を診る必要があるため、そんな要請をされることがある。(東京慈恵医科大学病院で作家・上坂冬子氏を担当した医師、猿田雅之氏と井上大輔氏が雑誌対談で指摘)

また長期入院により診療報酬がカットされるのを嫌う医療機関から、受け入れ先の有無に関わらず退院を勧告される場合がある。一時的に受け入れ先が見つかったとしてもその繰り返しで、数度の転院を余儀なくされる例もかつては多数みられた。

④病状説明や治療方針の選択で医師に不信感を抱き、患者さん自らが自分の考えに合った医療機関を求めて探し回るケース。

他にもあるだろうが、以上が典型的なケースといってよいだろう。一時メディアを中心にがん難民が生まれる要因のすべてを医療者(医師)側に帰する論調があったが、それは医療者にとっては酷な話だ。上記典型例の背後をよく見ればわかるはずで、むしろそのような狭窄的な見方が医療への不信感をあおり、かえってがん難民の発生を助長していたようにも思える。

その昔、がん難民はいなかった?

「抗がん薬のない時代、がん難民はいなかった」

虎の門病院臨床腫瘍科部長で、日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門医部会長を務める高野利実さんは、独得の見方を提示する。

抗がん薬治療が登場したのは20世紀の半ばで、それ以前にはがん難民などいなかった、というのである。

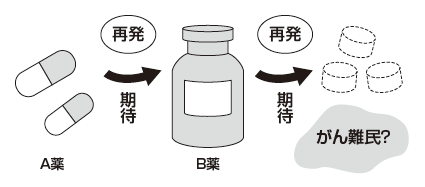

抗がん薬治療の草創期はその効果は脆弱で、がん医療の中での役割は限定的なものだった。だが1990年代頃より、効果を増強した新薬が次々と開発され、患者さんの生命予後の改善に大きく貢献するケースが次第に増えてきた。それに伴い抗がん薬に対する患者さんの期待も大きく膨らんできた。

1つの抗がん薬が使えなくなっても次の抗がん薬がある、それが使えなくなってもそのまた次の薬がある。だがやがてそれも尽きるときがくる。そのとき現実よりも期待が上回っていれば、がん難民が生まれるのである。

もし私たちの抗がん薬への期待がそれほど大きくなければ、治療がなくなったとしてもそれを自然な流れと受け止めることができ、治療を求めてさまよい歩くようなことはない。治療への過剰な期待は、がん難民化のリスクと隣り合わせの状態でもあった、ということであろう。

同じカテゴリーの最新記事

- 悩みやつらさを抱え込まないで! AYA世代のがん対策が本格化

- 敷地内に連携ホテルオープン、2030年には新病院完成予定! 最高の治療と創薬などを目指す国立がん研究センター東病院

- 仕事という「生きがい」を保てる体制づくりを医療者側からサポート

- 薬剤師も看護師も医療秘書も――チーム全員の高いレベルの仕事が最良の治療をもたらす

- 手術、サイバーナイフ、化学療法の利点を生かし 脳腫瘍のより良い治療を

- 泌尿器がんの治療で、海外医療支援で、求められる場で最新最善を目指します

- 症状も経過も実に多様な神経内分泌腫瘍 患者さんと専門医師が出会えるネットワークを作りたい

- 様々な診療科や職種をつなぐ横糸となって がん医療できらっと輝く病院を創りたい

- 医師はがんを治療するのではなく、その「お手伝い」をするのです

- 口腔ケアで患者さんの口の苦痛をなくし 治療効果アップをサポート