症状が長く続いたら感染併発やステロイドの副作用を考える 分子標的薬による皮膚障害

分子標的薬の特徴的な副作用に「皮膚障害」がある。症状もその出方も分子標的薬ならではの特徴があるが、前もって、どんな症状がどのタイミングで出るか、そしてどれくらいで落ち着いてくるかを知っておけば、不安はかなり抑えられるだろう。分子標的薬が引き起こす皮膚障害がどのようなものか、そして、それらに対する心構えと対処法について、がん研有明病院皮膚腫瘍科医長の西澤綾さんに話を聞いた。

分子標的薬は、なぜ皮膚障害を起こすのか?

がん細胞の増殖にかかわる分子(タンパク質や遺伝子)をピンポイントで攻撃するのが分子標的薬である。医学の進歩によって、がんの増殖に関係する分子の正体が年々明らかにされ、同時に、原因分子をターゲット(標的)に攻撃する分子標的薬が次々に登場している。

今後、がん治療の個別化医療はさらに進み、分子標的薬治療を選択する場面も一層増えていくだろう。そのとき問題になるのは、やはり副作用だ。分子標的薬の副作用はさまざまあるが、特徴的なのが「皮膚障害」。

数ある分子標的薬の中でも、とくに「EGFR阻害薬」と「マルチキナーゼ阻害薬」が、高頻度で皮膚障害を起こすことがわかっている。

「EGFR阻害薬は、高発現しているEGFR(上皮成長因子受容体)に焦点を絞って攻撃するというメカニズムを持ちます。ですから、増殖の速いがん細胞はEGFRが高発現しているため攻撃対象になるのです。ただ、EGFRが高発現しているのは、がん細胞だけではありません。ターンオーバーのサイクルが速いところは高発現なわけで、がん細胞と同様、皮膚の表皮基底層、外毛根鞘(がいもうこんしょう)、エクリン汗腺、脂腺ではEGFRが高発現しており、EGFR阻害薬の攻撃対象になってしまうのです」と、がん研有明病院皮膚腫瘍科医長の西澤綾さんは説明する。

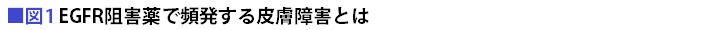

皮膚の基底細胞が障害されることで起こるのが、ざ瘡様皮疹(ざそうようひしん)、乾燥肌、爪囲炎(そういえん)といった症状だ(図1)。

EGFR阻害薬に加えて、血管新生阻害薬に分類されるマルチキナーゼ阻害薬も特徴的な皮膚障害を起こす。「マルチキナーゼ阻害薬は名前に『マルチ』と付く通り、攻撃対象の分子がマルチ(多岐)に渡っているのが特徴です」と西澤さん。

攻撃対象の分子が複数ではあるが、その中に「VEGFR(血管内皮細胞増殖因子受容体)」が含まれていることがポイント。VEGFRは血管新生にかかわるタンパク質のVEGF(血管内皮細胞増殖因子)が結合する受容体(R:レセプター)で、ここを狙い撃ちすることで、がん細胞が自身の栄養供給のために新たな血管を作り出すことを阻止している。

「このVEGFを阻害する作用によって、通常の毛細血管も希薄化し、血管予備能が減弱化してしまうため、繰り返される摩擦や日々の微細な外傷によって損傷しやすくなり、手足症候群が発症すると考えられています」

ほかにも、PDGFRとc-KITの阻害による影響も推測されているそうだ。エクリン汗腺は掌(てのひら)と足裏に多く、汗腺ではPDGFR、c-KITの発現が認められているので、薬剤投与によって汗腺組織に異常が生じ、手足症候群が発症する可能性も指摘されているというのだ。

分子標的薬治療を受けることになったらまず、その薬剤の種類を確認しよう。もしEGFR阻害薬、もしくはマルチキナーゼ阻害薬ならば、皮膚障害はある程度、避けられない。とはいえ、どのような症状がいつから現れ、どれくらいで軽減していくかを知ってさえいれば、心づもりとともに予防策を講じて症状を軽減させることも可能だ。

EGFR阻害薬には2種類ある

まずは、EGFR阻害薬による皮膚障害から詳しく見ていこう。

EGFR阻害薬にはEGFRそのものを攻撃する「抗EGFR抗体薬」と、細胞増殖の伝達因子であるチロシンキナーゼの活性を阻害する「EGFRチロシンキナーゼ阻害薬(EGFR-TKI)」の2種類がある。

大腸がんなどに使われるアービタックス(一般名セツキシマブ)やベクティビックス(同パニツムマブ)が抗EGFR抗体薬で、非小細胞肺がんなどで使用されるイレッサ(一般名ゲフィチニブ)、タルセバ(同エルロチニブ)、ジオトリフ(同アファチニブ)、ビジンプロ(同ダコミチニブ)、タグリッソ(同オシメルチニブメシル)がEGFR-TKI。

「抗EGFR抗体薬とEGFR-TKIは、ともにEGFR関連の阻害薬であることに変わりはないので、ざ瘡様皮疹、乾燥肌、爪囲炎といった症状自体は同じです。ただ、EGFRのモノクローナル抗体である抗EGFR抗体薬のほうが、症状が強く出ます」と西澤さん。症状の強さの違いのほかに、抗EGFR抗体薬は点滴、EGFR-TKIは内服という投与方法の違いもあるが、症状そのものは同じなので、ここでは抗EGFR抗体薬とEGFR-TKIをまとめて、EGFR阻害薬として話を進めていく。

ざ瘡様皮疹から乾燥肌へ

では、EGFR阻害薬による治療を始めると、具体的にどのような副作用が現れるのだろうか。

EGFRは皮膚の基底細胞に高発現しているため、治療開始早々に(1週間ほどで)基底細胞が障害され、まず、ざ瘡様皮疹が現れる。これは平たく言うと「ニキビのひどい状態」。顔面のみでなく、毛包のある部位すべて、頭皮、体幹四肢の全身に生じる(図1)。

「つらい症状ではありますが、症状が出ているということは、高発現のEGFRに薬剤がしっかり作用しているということ。つまり、がん細胞にも効いている可能性が高いということです」と西澤さん。これは分子標的薬すべてに言えることなので、ぜひ覚えておいてほしい。

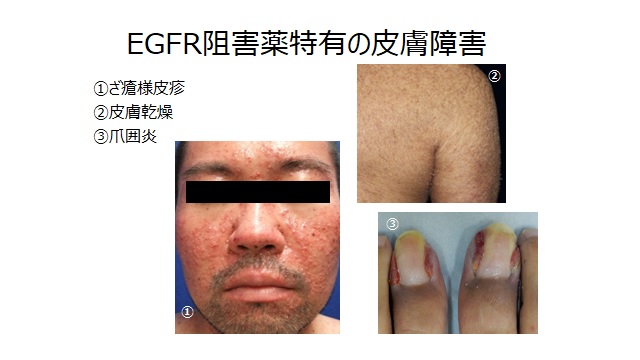

ざ瘡様皮疹のピークは治療開始後2~3週目。4週目を過ぎて少し落ち着いてきたころ、今度はEGFR阻害薬の影響が皮脂腺に及び、皮脂が出にくくなっていく(図2)。

「皮脂腺が縮小してしまうので皮脂が出にくくなり、さらに汗腺も退縮してしまい、皮膚の潤いが奪われます。かつ、一度縮小してしまった皮脂腺が回復するには時間がかかるので、薬剤投与を終えてすぐに回復するわけでもありません。投与終了後、皮脂腺や汗腺が回復するのに要する時間は数カ月から半年。乾燥肌はなかなか治りにくい症状です」

乾燥肌と言っても、冬場の空気乾燥からくる「カサカサ肌」とは全く違う。薬剤によって皮膚のバリア機能が障害されて起こる乾燥肌は、カサカサではなくガサガサ(図1)。加えて、EGFR阻害薬の作用で表皮も薄くなり、皮脂はもちろん、汗も出なくなる。

「汗には雑菌と闘ってくれる抗菌ペプチドが含まれているのですが、それも出にくくなるので、皮膚から異物が入りやすくなり、湿疹ができやすく、悪化しやすくなってしまいます」と西澤さん。皮脂腺と汗腺が障害されるのはほぼ同時期で、治療開始後3~5週目以降。その後長く続き、4カ月~半年経ったころがピークとなる(図2)。

乾燥肌が始まる時期と重なり、もしくは数週間遅れて、爪周りに痛みを伴った炎症が起き始めることが多い。これは爪囲炎といい、重症化すると肉芽や膿傷を引き起こすことも少なくない(図1、2)。

ざ瘡様皮疹はいつまで続くのか

EGFR阻害薬の初期に出てくる症状がざ瘡様皮疹だが、実はこの症状がいつまで経っても治らないことがあるそうだ。これは、実は「治らない」のではなく、「違う状態に移行している」のだと西澤さんは指摘する。

「ざ瘡様皮疹のピークは始めの1カ月で、長くても2カ月まで。そこからは徐々に治まっていくはずなのですが、その後もニキビがダラダラ続くことがよくあります。それは治療によって感染に弱くなっていることや、治療のために塗り続けているステロイドが原因の場合もあります」

EGFR阻害薬が原因のざ瘡は、薬剤性皮疹。これは通常は無菌性で、細菌感染はないと言われており、ステロイド治療が効果的だ。ところが、ステロイドを塗り続けることで感染症を併発しやすくなるのだという。

そもそもEGFR阻害薬によって皮膚バリア機能が低下した状態になっているため、感染症に対して弱くなっている。そこに、ステロイドを長期に外用することで、当初のざ瘡様皮疹は徐々に感染症を併発したざ瘡様皮疹、つまり毛包炎やステロイドざ瘡へと移行していく。

言い換えると「通常のニキビ」になっていくということだ。ところが、患者さん自身が「ざ瘡様皮疹が続いている」と勘違いしてステロイドを必死で塗り続けてしまうケースが多く、症状が持続、悪化してしまうのである。

「まず、ざ瘡様皮疹が2カ月を過ぎても続く場合は、自己判断でステロイドを続けず、必ず主治医に相談してください。2カ月経っても治らないざ瘡様皮疹は分子標的薬による副作用ではなく、普通の感染をともなっている毛穴の炎症の可能性があって、その場合は治療薬がステロイドから抗生物質の軟膏に変わります。このことを患者さん自身にぜひ知っておいてほしいのです」

同じカテゴリーの最新記事

- 免疫チェックポイント阻害薬で治療中、命に関わることもある副作用の心筋炎に注意を!

- 心不全などの心血管の副作用に気をつけよう! 乳がんによく使われる抗がん薬

- 手術や術後化学療法を受ける前に知っておきたいこと 大腸がん術後の副作用を軽減する

- 免疫チェックポイント阻害薬は、発現しやすい副作用を知っておくことが大事

- 免疫チェックポイント阻害薬の副作用対策 早期発見・早期対応のために必要なチーム医療

- 本邦初となる『がん薬物療法時の腎障害診療ガイドライン2016』の内容をひも解く

- 外来がん化学療法副作用対策 薬剤師外来の活用で安心のできる化学療法を

- 制吐療法の新しい展開 薬剤師主導の臨床試験で第2世代制吐薬の優位性を証明

- 進行肝がんに対するネクサバールのマネジメント