再発発見に驚異的力を発揮する画像診断、これを使わない手はない

納得して治療を受ける秘訣――画像診断はここまで進歩した!

群馬大学大学院医学系研究科

放射線診断核医学分野教授の

遠藤啓吾さん

体のなかにある「がん」の姿を、まるで透視するように画像で表す「画像診断」の技術が急速に進歩している。医師は、がんの種類や目的に応じてエコー(超音波検査)、CT(コンピュータ断層撮影)、MRI(磁気共鳴画像法)による検査を行い、「がんの早期発見」「手術や治療のサポート」「治療効果の判定」などに役立てている。得られた画像診断結果は、治療方針についての打ち合わせに用いられることも多いので、患者さん本人や家族も、基本的なことを理解しておくことが必要だ。

常に進歩し続ける画像診断技術

体を傷つけることなく、臓器の状態を目で確かめたい。画像診断は、医学が長い間追い求め続けているテーマの1つだ。世界で最初に実現された画像診断は、100年以上前の1896年に開発された誰でもよく知っている検査、X線撮影(レントゲン撮影)である。X線照射装置と感光フィルムの間に体を置き、焼き付けて画像化するもので、肺がん検診に用いられている「胸部X線撮影」や胃がん検診に用いられる「胃X線撮影(バリウム検査など)」も、その技術をより安全で高精度に発展させたものである。

「こうした画像診断技術が、がん医療のさまざまな領域に、大きな進歩をもたらすきっかけとなったのは、1972年に英国のレコード会社EMIによって発表されたCT(コンピュータ断層撮影)です。EMIはビートルズのレコードを発売して得た利益をCTの開発に投入したことから、CTはビートルズが残した最大の遺産などともいわれています」と語るのは、日本における画像診断研究の先駆者の1人である群馬大学医学部教授の遠藤啓吾さんだ。

CTは、X線撮影に用いられる放射線を、体を一回りするように照射し、得られたデータをコンピュータで解析することで体の「輪切り像」(断層写真)を得るという画期的なものであった。断層写真にがんがあれば、はっきりと映し出すことができるため、がんの診断や治療計画の立案などに早くから普及していった。そして、1980年代には、一般にエコーと呼ばれる超音波診断や、MRI(磁気共鳴画像法)も登場。CT、MRI、エコーは代表的な画像診断方法として、技術革新が繰り広げられてきた。

「最先端のMRIでは、直径1ミリ以下の微小がんをとらえられるような高解像度の装置も登場。また、CTではマルチスライスCTといって、輪切り像だけでなく、臓器全体の立体像を得られるようなコンピュータ解析技術なども登場しています」と遠藤さんは言う。

そして、こうした臓器の形状を精密にとらえる技術に加え、最近では組織の機能を画像化する技術の進歩も進んでいる。その代表が、PET(陽電子放射断層撮影)で、がん細胞のブドウ糖代謝の強さを画像で表すことで、小さながんをキャッチできるほか、キャッチした細胞の悪性度についても、ある程度の情報が得られるようになったという。また、最先端の画像診断装置であるSPECT(スペクト:単一光子放射断層撮影)もがん細胞の生理学的特徴をとらえ、病巣の検出率を高める技術だ。

以下に、CT、MRI、エコーの最新技術について簡単に紹介する。

進歩1 CT

ヘリカルCTと立体画像

1972年の登場以来、画像診断の中核技術として常に進歩を続けてきたのがCTである。とくに90年代には、ヘリカルCTという新しい技術が普及し、がんの診療に欠かせないものとなった。ヘリカルCTというのは、従来のCTが、1度に1枚の輪切り像しか撮影できないのに対して、放射線を体の軸に対してらせん状に連続照射することによって、1回で肺全体など広い領域の画像をグルッと撮影できるようにした技術だ。らせんの幅を小さくすることで、従来のX線撮影では分かりにくかった肋骨の影のがんや、直径1センチ以下の小さながんも発見できるようになった。

また、ヘリカルCTの登場によって可能になったのが立体画像化だ。何枚もの断層写真をコンピュータが解析し、臓器のありのままの姿をコンピュータグラフィックで表すもので、医師はがんの位置や大きさを、より正確に知ることができるようになったといえる。

マルチスライスCTへ

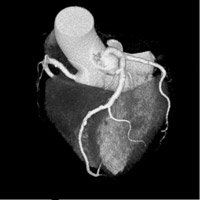

画像(1):マルチスライスCTで撮影、立体化した心臓の冠動脈

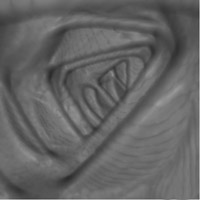

画像(2):空気で膨らませた大腸をマルチスライスCTで立体化

画像(3):大腸内部の様子を画像化

そして、現在もっとも新しいCTは、ヘリカルCTをさらに発展させたマルチスライスCTだ。幅広く扇状に広がる放射線と複数の検出器を用いることで、同時に複数の断層写真を撮ることを可能にし、検査のスピードをさらにアップした。検出器の搭載台数によって4列、8列などがあるが、最近では64列の装置も登場している。

「1度に得られる情報が多いので、臓器全体を撮影するのにかかる時間も短くなり、そのため、心臓など常に動いている臓器の立体画像を得ることもできるようになりました」と遠藤さん。

マルチスライスCTで心臓の冠動脈を撮影し、立体画像化したものが画像(1)だ。これまで足の動脈からカテーテル(細い管)を挿入、造影剤を投入しながらX線検査で調べていた冠動脈の病態も、カテーテル無しで一気に撮影することができるため、心臓病治療に大きな武器となっている。

「いま、この技術のがん医療への応用が急速に広がっています。画像(2)は、空気で膨らませた大腸をマルチスライスCTで立体画像化したものです。大腸がん周囲の血管をマルチスライスCTで画像化しており、医師は治療前にがんの位置や血管の配置をあらかじめ精密に確認しておくことで、より安全で転移の少ない治療を行うことができるのです。最近では、マルチスライスCTの画像から自動的に立体画像を作り出すシステムを備えた医療機関も増えています。

さらに、その大腸の内部の様子を画像化したものが画像(3)。まるで医師が大腸の内部に入り込んで検査するような画像が得られるため、大腸がんの早期発見や治療に威力を発揮します」と遠藤さんは語る。実際、アメリカでは大腸ファイバースコープ検査にかわって、大腸がんの検査に使われ始めたという。

画像の融合による新機能

このほか、CTの技術革新のもう1つの方向が「融合画像」だ。複数の画像診断検査の画像を重ね合わせることにより得られる融合画像は、それぞれの原画像が有する情報を加えたものよりも多くの情報が得られることが分かってきた。その代表がPET-CTである。PETについては、前頁で触れたように、体内のブドウ糖の代謝状態を画像化することで、糖分代謝量の多いがん組織を発見する手法である。

「PETは、がんを発見する能力は高いものの、その場所を微細に特定するのが難しかったのですが、CT画像を同時に撮影することでその欠点を克服できるようになりました」と遠藤さん。画像(4)は、マルチスライスCTのコンピュータ解析によって得られた全身の縦方向の断面図に、PETの画像を重ねたものだ。胸部には、原発(最初にできた)肺がんと肺がんが転移した脊椎が白く映っている。

こうしたPET-CTの機能を活用することによって、術後の管理をより細やかに行うことができるほか、がん細胞のブドウ糖代謝は細胞の悪性度とも深く関わっているため、治療初期にがんの悪性度を見極めた治療方針の立案にも役立つだろうと考えられている。

同じカテゴリーの最新記事

- 有効な分子標的治療を逸しないために! 切除不能進行・再発胃がんに「バイオマーカー検査の手引き」登場

- 正確な診断には遺伝子パネル検査が必須! 遺伝子情報による分類・診断で大きく変わった脳腫瘍

- 高濃度乳房の多い日本人女性には マンモグラフィとエコーの「公正」な乳がん検診を!

- がんゲノム医療をじょうずに受けるために 知っておきたいがん遺伝子パネル検査のこと

- AI支援のコルポスコピ―検査が登場! 子宮頸がん2次検診の精度向上を目指す

- 「尾道方式」でアプローチ! 病診連携と超音波内視鏡を駆使して膵がん早期発見をめざす横浜

- 重要な認定遺伝カウンセラーの役割 がんゲノム医療がますます重要に

- 大腸のAI内視鏡画像診断が進化中! 大腸がん診断がより確実に

- 「遺伝子パネル検査」をいつ行うかも重要 NTRK融合遺伝子陽性の固形がんに2剤目ヴァイトラックビ

- 血液検査で「前がん状態」のチェックが可能に⁉ ――KK-LC-1ワクチン開発も視野に