再発を防止する薬、腫瘍を縮小する薬の効果と可能性

術後補助化学療法で生存率が向上。術前化学療法にも期待

東京医科大学病院

第1外科講師の

坪井正博さん

肺がんはがん化した細胞の種類によって、小細胞がんとそれ以外の非小細胞がんに分類されるが、抗がん剤の効き方にも違いがあり、小細胞がんは化学療法の効果が見込めるのに対して、非小細胞がんは小細胞がんほどの効果はないといわれている。

このため、非小細胞肺がんの術後の補助療法として行われる化学療法もあまり期待できないとされていたのだが、ここ数年で大きな変化が起こってきた。大規模臨床試験の結果が相次いで報告され、術後化学療法の有用性が明らかになってきたのだ。

また、術前の導入療法として化学療法の有効性を指摘する報告も出ている。

ここ数年での大きな変化

東京医科大学病院第1外科助手の坪井正博さんによると、非小細胞肺がんの術後化学療法そのものは、すでに1960年ぐらいから試みられていたという。完全切除したとしても、転移の可能性は少なくない。それを抑えて再発を予防するのは患者の願いであり、医者も望むこと。そこで、術後の抗がん剤治療が大きな役割を果たすのだ。

「術後化学療法が標準治療になっていなかった歴史的背景としては、抗がん剤そのものの効果が低かったことはもちろんですが、大規模比較試験の方法論あるいはその考え方が十分でなく、有用性が評価されていなかったことがあげられます。しかし、この10数年の間に、新しい抗がん剤が開発されて、抗がん剤そのものの効果が上がる一方で、支持療法――たとえば制吐剤の工夫とか、白血球数を増やす薬とか、副作用を軽減する薬が開発されて患者さんが抗がん剤治療を受けやすくなるなど、医療環境はずいぶん変わってきました。そんな中で、この10年間に行われてきた大規模試験の結果が、最近次々に発表されるようになってきたのです」

(対象;2003例、6試験)

[JLCRG試験(pT2を対象にしたサブ解析)の結果]

[カナダグループの試験(JBR10)のサブ解析結果](T2N0、1B)

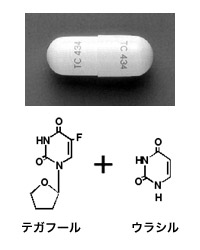

トピックスの1つは、03年に発表された日本における臨床試験の結果で、術後病期1期肺腺がんの患者を対象に、術後補助療法としてUFT(一般名テガフール・ウラシル)を投与したグループと、手術のみのグループとの比較試験。1期全体の5年生存率で見ると、UFTを投与したグループは87.9パーセントだったのに対して、手術のみのグループは84.9パーセントで、術後補助化学療法を行ったグループのほうが有意に優れていた。

とくに、1B期の症例では、UFTの術後補助療法を行ったグループは5年生存率で11.4パーセントの上乗せ効果があり、がん死のリスクを52パーセントも減らすことが明らかとなった。

03年に発表された、フランスを中心としたヨーロッパの研究グループの試験結果も注目された。術後病期1~3A期の患者を対象に、シスプラチン(商品名ブリプラチン、ランダ)とエトポシド(商品名ラステット)、あるいはシスプラチンとビンカロイド系抗がん剤の2剤併用化学療法を行ったグループと、手術のみのグループとで比較試験を行ったところ、術後補助化学療法を行ったグループは5年生存率で4.1パーセントの上乗せ効果があり、がん死するリスクが14パーセント低下することが報告された。

「ただし、この4.1パーセントという数字は、100人単位で考えると、1~2人の違いでしかありません。このため4.1パーセントをどう考えるかは日本でも議論になったところですが、翌年の04年にCALGBというアメリカのグループから、術後補助療法の有用性に関する第3相試験の結果が発表されました」

それによると、術後病期1B期の患者に、カルボプラチン(商品名パラプラチン)とパクリタキセル(商品名タキソール)を2剤併用で投与したところ、手術だけのグループの4年生存率が59パーセントだったのに対して、2剤併用療法のグループの4年生存率は71パーセントで、12パーセントの上乗せ効果があり、38パーセントの患者のがん死のリスクを予防できることが示された。

さらにカナダ・北米の研究グループが行った第3相試験では、術後病期1B、2期の患者に対してシスプラチンとビノレルビン(商品名ナベルビン)を用いた補助化学療法を行ったグループと、手術単独のグループとが比較検討された。すると、補助化学療法のグループの5年生存率が69パーセントだったのに対して、手術単独のグループのそれは54パーセントで、これも補助化学療法のほうが15パーセントの上乗せ効果があった。

05年には、イタリアの「アニタ」という研究チームから試験結果が報告された。完全切除された1B期から3A期の非小細胞肺がんの患者に対して、シスプラチンとビノレルビンを用いた術後化学療法を行ったグループと、手術のみのグループを比較した試験で、やはり5年生存率で10数パーセントの上乗せ効果があることが示されている。

日本でも標準治療として推奨

術後化学療法に使用されるUFT

このように、手術単独に比べ術後補助化学療法によって生存率が上がるとの大規模臨床試験の結果が、日本を含む各国で相次いで明らかになったことから、日本肺癌学会は昨年の秋、治療指針(ガイドライン)を改定し、術後化学療法を標準的な治療法として推奨するようになった。

これら臨床試験に用いられた抗がん剤のうち、UFTは5-FU(フルオロウラシル)系の飲み薬として開発されたものだし、カルボプラチンはシスプラチンと同じプラチナ系製剤、パクリタキセルはタキサン系製剤で、より効果を高め、より副作用を軽減した第2世代、第3世代と呼ばれる薬である。

また、支持療法の進歩も大きいようだ。

「シスプラチンのように催吐作用の強い抗がん剤による悪心・嘔吐に対する制吐剤として、選択的セロトニン(5-HT3)受容体拮抗剤が汎用されていますが、最近、アメリカで新しいメカニズムを持ったアプロピタントという制吐剤が開発され、FDA(米食品医薬品局)の承認を受けました。日本でも臨床試験が行われていて、承認されれば、患者さんの福音になるでしょう」

具体的にどのような治療が行われるかというと、日本のガイドラインによれば、1B期ならUFTか、もしくはプラチナ製剤を使った2剤併用療法。2期、3期はプラチナ製剤を使った2剤併用療法となっている。

ただし、UFTについては日本でのみ大規模試験が行われているが、プラチナ製剤の2剤併用療法については、海外ではエビデンス(科学的根拠)があるものの、日本ではそれらの有効性、あるいは安全性について未だ十分な検討がなされていないという問題があるのも確かで、今後に課題を残している。

「東京医科大学では、1B期の患者さんにはUFTを使った治療法とプラチナ製剤2剤併用療法の両方についてお話ししています。また、2期、3期の患者さんにはプラチナ製剤2剤併用療法のお話をします。しかし、たとえば1期、2期では5年生存率の上乗せ効果が10数パーセントであっても、3期まで入れると4.1パーセントにまで下がるということは、3期では抗がん剤だけ使ってもあまり上乗せがない可能性もある。だから、得られる利益は病状が進行すればするほど、むしろ少ないのかもしれない。一方では、アメリカやカナダの試験をみると、1B期の患者さんに進行がんで使うような強い抗がん剤を投与すると、むしろ関連死や合併症が増えたり、治療を要するような副作用が強くて、生存曲線はむしろ下側をいっている。そう考えると、日本でプラチナ製剤を使った治療は慎重にならざるを得ません」

東京医大では、外来での化学療法に力を入れている。その点でも、UFTは飲み薬なので外来向きともいえるかもしれない。また、同じプラチナ製剤でもカルボプラチンはシスプラチンに比べるとパワーは落ちるものの、補助療法には適しており、カルボプラチンとパクリタキセルの2剤併用など、カルボプラチンベースの治療を行っているという。

副作用についても、UFTの副作用は少なく、3パーセントぐらいの人に強い食欲不振、嘔気、嘔吐や下痢が出、あとは軽い肝機能障害や味覚障害、色素沈着がみられる程度という。

これに対して、プラチナ製剤をつかった2剤併用療法は、好中球減少が約4割の患者で起こったり、血小板減少が起こったりする骨髄抑制の副作用がある。ほかにも、パクリタキセルを使った場合はしびれなどの末梢神経障害、脱毛の副作用もある。抗がん剤の種類によって副作用はかなり違うことにも留意が必要という。

「どんな治療法を選択するかは、その人の生き方というかポリシー、置かれた立場によっても違います。たとえば高齢者で比較的時間があるという人であれば、治療に時間がかかってもいいから、あまりきつい治療はしてほしくないというので、飲み薬になる場合もあります。ただ、飲み薬の場合、1年とか2年とか、長く飲まないと効果があらわれない可能性が高い。そう考えると、3~4カ月の治療で終わってくれたほうがいいという患者さんには、外来で3~4カ月かけて点滴治療を行うことも考えます」

同じカテゴリーの最新記事

- 空咳、息切れ、発熱に注意! 肺がん治療「間質性肺炎」は早期発見が大事

- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術

- 肺がんに対する免疫チェックポイント阻害薬の治療効果は腸内細菌が関係!

- 高齢者や合併症のある患者、手術を希望しない患者にも有効 体幹部定位放射線治療(SBRT)が肺がん術後再発への新たな選択肢に

- 免疫チェックポイント阻害薬と体幹部定位放射線治療(SBRT)併用への期待 アブスコパル効果により免疫放射線療法の効果が高まる⁉

- 群馬県で投与第1号の肺がん患者 肺がん情報を集め、主治医にオプジーボ治療を懇願する

- 体力が落ちてからでは遅い! 肺がんとわかったときから始める食事療法と栄養管理

- 進行・再発がんでケトン食療法が有効か!? 肺がんⅣ(IV)期の介入研究で期待以上の治療成績が得られた

- 初となる治療薬登場の可能性 肺がんに対するがん悪液質対策

- 過不足のない肺切除を実現!注目の「VAL-MAP」法