- ホーム >

- 薬 >

- 免疫チェックポイント阻害薬

免疫チェックポイント阻害薬と体幹部定位放射線治療(SBRT)併用への期待 アブスコパル効果により免疫放射線療法の効果が高まる⁉

免疫チェックポイント阻害薬の登場により、進行肺がんの治療に大きく光が差してきたが、単剤では遠隔転移を排除できる率は十分とは言えない。そんな中で期待されているのが放射線との併用療法だ。放射線療法が固形がんに対する免疫チェックポイント阻害薬の効果を増強する可能性があることを検証する臨床試験も増えている。自身もその研究に携わる山梨大学大学院総合研究部放射線医学講座教授の大西洋さんにその現状について伺った。

免疫チェックポイント阻害薬の登場で脚光を浴びる

現在、さまざまながんに対して臓器横断的にその有効性を発揮しているのが免疫チェックポイント阻害薬だ。

2018年には、このメカニズムを発見した京都大学高等研究院副院長の本庶佑さんが、ノーベル生理学医学賞を受賞し大きな話題となった。本庶さんが発見したPD-1(プログラム細胞死タンパク質1)を阻害する薬である*オプジーボをはじめ、CTLA-4(細胞障害性Tリンパ球抗原4)、PD-L1(PD-1のリガンド)といった免疫チェックポイントを阻害する新薬が相次いで登場している。

とくにその有効性について脚光を浴びているがん種の1つに、肺がんが含まれている。その免疫チェックポイント阻害薬は、放射線療法との併用である「免疫放射線療法」によって、有効性がさらに増強されることが期待されている。

その免疫放射線療法において、注目されているキーワードに、〝アブスコパル(abscopal)効果〟というものがある。

アブスコパル効果とは、「アブ=遠く」「スコパル=狙いを定める」という意味で、局所療法であるはずの放射線治療の効果が、遠くの病巣にも効果を及ぼすという現象のことだ。

その現象については約100年前から知られており、1953年に正式に「アブスコパル効果」との名前がついた。

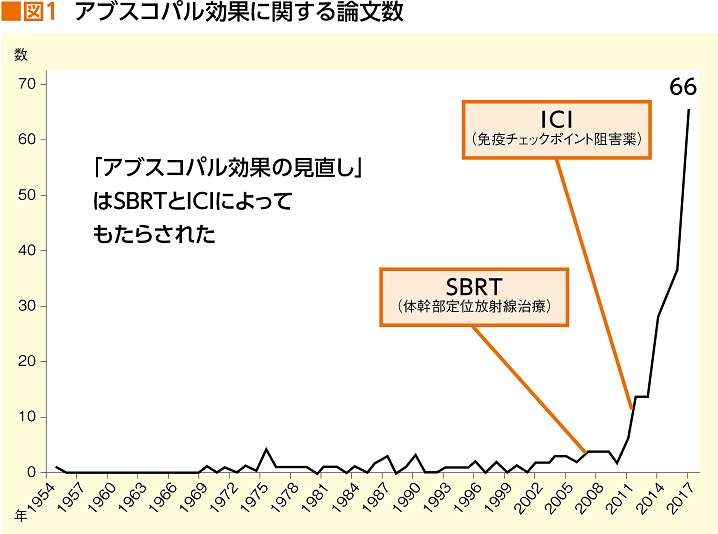

「ただし、私が1988年に放射線科医になった頃は、アブスコパル効果については、教科書的には教わっていましたが、実際にはほとんど目にすることはなく、症例のレア(稀な)ケースとして報告されている程度でした。ところが現在は、大いに期待できる治療として注目され、論文の数も数え切れないほどに増えています」

そう話すのは、山梨大学医学部附属病院放射線科教授の大西洋さんだ(図1)。

アブスコパル効果とは?

では、そのアブスコパル効果とはどういうものなのだろう。

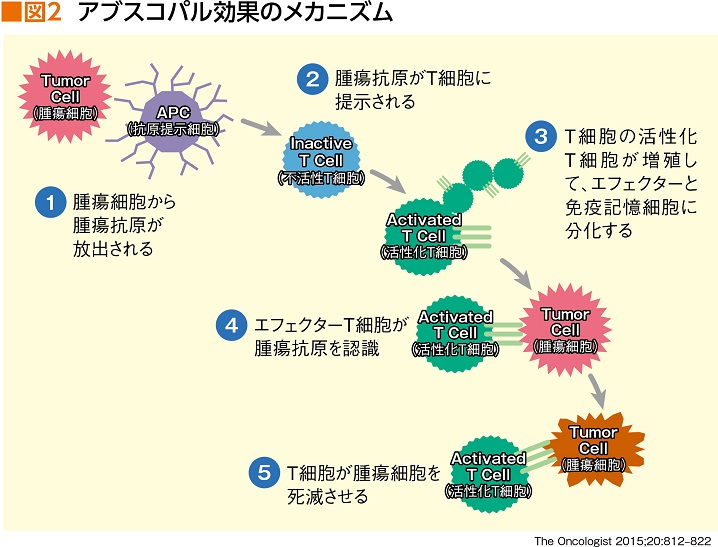

放射線をがん組織に照射すると、がんの一部が壊れて死滅するときに、その中からタンパク質や一部の細胞情報などがこぼれ出てくる。それを免疫細胞の司令塔である樹状細胞が検知して、がんを攻撃するT細胞まで運んでいき、がん抗原情報を伝える。すると元々のがん細胞を攻撃すると同時に、転移病巣など離れた病巣にも攻撃する効果をもたらすというのだ(図2)。

「理論的にはそうなるのですが、現実的には、樹状細胞が抗原提示をするだけでは、がん細胞自身が持っている免疫にブレーキをかける作用によって、免疫細胞の働きが抑えられてしまうのです。また、放射線照射自体がこのブレーキを強めてしまう作用があると言われています。それに、これまでは1回の線量が小さくて抗原提示の威力が弱かったことから、なかなか有効性を示せなかったのです。

そんな中で、1回の線量が大きなSBRTとがん細胞自体の免疫抑制のブレーキを外すことのできる免疫チェックポイント阻害薬が登場したことによって、アブスコパル効果の有効性がにわかに脚光を浴びてきたのです」(大西さん)

最初にアブスコパル効果による免疫増強効果が報告されたのが、抗CTLA-4抗体である*ヤーボイのメラノーマ(悪性黒色腫)に対する治療と放射線治療の組合せだ。

「メラノーマは、放射線治療も抗がん薬も効きにくいがんだったのですが、免疫放射線療法によって、照射部位以外の腫瘍の縮小効果を強めるアブスコパル効果が認められるという報告が多く出てきたのです」

この免疫放射線療法によるアブスコパル効果増強は、腎細胞がん、そして肺がんに対しても大きく期待されるようになってきている。

Ⅲ期の患者への治療効果増強の可能性が

「肺がんでは、抗PDL-1抗体である*イミフィンジを使った『PACIFIC試験』という国際的な第Ⅲ相臨床試験が行われました。この試験で、放射線照射の効果がありそうだということが推測されました」

「PACIFIC試験」は、切除不能のⅢ期の非小細胞肺がんの患者で、標準治療の化学放射線療法を受けた後、進行が認められない26カ国235施設の709人を、イミフィンジ投与群とプラセボ投与群に2対1に無作為に割りつけて行われた国際多施設試験だ。

その結果は、全生存期間(OS)において、イミフィンジ投与群はプラセボ群より有意に優って、死亡リスクを32%減少させるという結果だった。無増悪生存期間(PFS)の中央値でも、イミフィンジ投与群が16.8カ月プラセボ群が5.6カ月と、大きく11.2カ月の差が開いた。

「ただし、『PACIFIC試験』の結果は、アブスコパル効果が直接証明されたということではありません。標準治療の化学放射線療法後にイミフィンジという薬の上乗せ効果があったことを証明したに過ぎないのです」

現在、肺がん治療は、Ⅳ期の患者にとっては、免疫チェックポイント阻害薬や分子標的薬が出現したことにより、大きく治療の恩恵が受けられるようになった。一方、それよりも進行度が低く、より根治(こんち)が見込めるはずのⅢ期では、従来の抗がん薬治療と放射線治療の併用のみでは満足のいく治療成績が得られていなかった。

「従来のⅢ期の患者さんの標準治療は、細胞障害性の抗がん薬と放射線治療併用による化学放射線療法と決められていましたが、その治療のみでは多くの患者さんが進行や転移してしまいます。その点では『PACIFIC試験』で、免疫チェックポイント阻害薬の上乗せ効果を示した成果は大きいですが、放射線治療の免疫チェックポイント阻害薬の増強効果が明らかになったわけではない。今後は、放射線治療のありなしを比較できるような試験をデザインして、全身治療においても放射線治療がアブスコパル効果により免疫応答を増強していることを証明する必要がある」と大西さんは強調する。

「Ⅳ期では、EGFR変異が少なく化学療法の効果が期待できない症例に対して免疫チェックポイント阻害薬に放射線照射を併用するといった試験が進行中です。今後はぜひ同様な試験がⅢ期でも行われるようになるべきだと考えています」

*オプジーボ=一般名ニボルマブ *ヤーボイ=一般名イピリムマブ *イミフィンジ=一般名デュルバルマブ

同じカテゴリーの最新記事

- 免疫チェックポイント阻害薬との併用療法で大きく前進 新たな進行期分類が登場した子宮体がんの現在

- 免疫チェックポイント阻害薬で治療中、命に関わることもある副作用の心筋炎に注意を!

- キイトルーダ登場前の時代との比較データから確認 進行性尿路上皮がんの予後が大幅に延長!

- 肺がんに対する免疫チェックポイント阻害薬の治療効果は腸内細菌が関係!

- 複合がん免疫療法が、がん薬物療法の主力に! 免疫療法の個別化医療を目指す

- 胃がん新ガイドライン「条件付き承認」で増える治療選択 1次治療でオプジーボ承認

- 乳がん治療にも免疫チェックポイント阻害薬が登場! トリプルネガティブ乳がんで承認、さらに――

- 初期治療から免疫チェックポイント阻害薬選択の時代へ 腎細胞がん治療はここまで来た!

- 患者にもわかりやすく明確化された推奨する治療・しない治療 全面改訂された「大腸癌治療ガイドライン」2019年版

- 肺がんⅢ期の化学放射線療法後にイミフィンジが効果 放射線副作用の肺臓炎をいかに抑えるかが重要