- ホーム >

- 薬 >

- 免疫チェックポイント阻害薬

1人ひとりの遺伝子と免疫環境で治癒を目指す! がん免疫治療が進んでいる

がん治療に免疫チェックポイント阻害薬が登場して10年、それまで「3大療法」と言われてきた「手術」「薬物療法」「放射線療法」に「免疫療法」が加わり、今では「4大療法」と言われるようになりました。

とはいえ、現在の免疫チェックポイント阻害薬の奏効率はおよそ2、3割。そこには1人ひとりの免疫環境の違いが影響していることがわかってきました。ゲノム医療に基づいたオーダーメイド医療――がん免疫治療の将来について、京都大学大学院医学研究科附属がん免疫総合研究センター教授の西川博嘉さんに聞きました。

免疫系って何ですか?

免疫チェックポイント阻害薬(ICI)は、人間の体が本来備えている免疫系に働きかけてがん細胞を駆逐する「免疫療法」の1つです。

免疫系(immune system)とは、体内に入ってきたウイルスや細菌などの異物(非自己)を識別して排除するシステムで、風邪をひいても安静にしていれば数日で治るのは免疫系が作動しているからです。

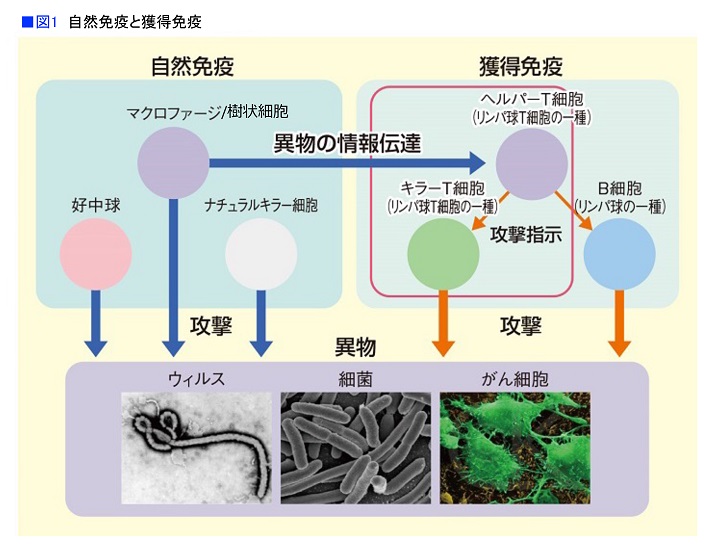

免疫系は、異物が体内に入ってすぐに作動する自然免疫と、異物の情報を自然免疫系の細胞から受け取ってそれぞれの異物に特異的に作動する獲得免疫に分けられます。

つまり、異物がないか体内を常に見回り、異物を見つけたら貪食したり、殺したりするのが自然免疫。マクロファージや好中球、NK細胞、樹状細胞がこれにあたり、多くの異物がここで排除されます。

一方、獲得免疫は、異物を貪食した自然免疫系の細胞から抗原情報を伝達されて反応します。よって、獲得免疫は抗原情報に特異的に作動する反応です。獲得免疫にはT細胞とB細胞があり、T細胞はさらにヘルパーT細胞やキラーT細胞などに分かれます。

はじめに自然免疫が作動し、第2段階として獲得免疫が本格的な攻撃を開始するのですが、その際、攻撃を指揮・調整するのがヘルパーT細胞。ヘルパーT細胞の指示により、キラーT細胞が目標(異物)に向かって攻撃します(図1)。

がんは自己ですか? 非自己ですか?

免疫系が作動するのは、ウイルスや細菌などを異物(非自己)と認識したときに限ります。では、体内で発生するがんはどうなのでしょうか?

「がん細胞はがん化の際に生じた遺伝子変異によって生成される異常なタンパク質を持っているので、生体内で発生した非自己であり、明確に異物です。ウイルスや細菌が外来の非自己なら、がん細胞は内在の非自己と言えます」と京都大学大学院医学研究科附属がん免疫総合研究センター教授の西川博嘉さんは指摘します。

私たちの体内では、紫外線や化学物質などの様々な刺激により傷ついた遺伝子(遺伝子変異)に由来する異常なタンパク質を持つ細胞(がん細胞)が日々たくさん生まれています。「それらの異常なタンパク質を持った細胞(がん細胞)は通常、免疫系の監視によって見つけられて排除されるので、私たちはがんにならずに日々を過ごせているのです」と西川さん。

ただ、免疫系も完璧ではないので、見逃したり、十分に反応できない場合もあります。がんは非常に賢く、免疫系の監視をすり抜けるために免疫系に見つけられにくい遺伝子変異を持ったがん細胞を選び、さらには免疫系のしくみを悪用して、キラーT細胞の攻撃を阻止することまでやってのけているというのです。

免疫系の免疫抑制機構をがんが利用(悪用?)している?!

がん細胞が免疫系を悪用するとはどういうことでしょうか?

それを知るには、免疫系の異物への攻撃以外の重要な作用を知る必要があります。

「免疫系というと攻撃にばかり目が行きがちですが、自己に対して反応を起こさないようにしたり、攻撃を終えて異物を排除した後に体内に増えた免疫細胞をもとに戻す、つまり抑制性の働きをしている細胞があります。もっと言えば免疫調節をすることのほうが実は大切なのです」と西川さんは強調します。

異物を攻撃するために増えたT細胞が、異物を排除した後もその場に居座ると、体内はT細胞で溢れて組織が破壊されたり、なかにはその攻撃が自己に及び、自己免疫疾患に陥ります。そうならないために作用するのが免疫抑制機構。役目を終えたT細胞は、抗原情報を記憶する細胞だけを留めて速やかに自ら消滅し、自己に反応するT細胞は生体内から排除されます。

「免疫系は、定常状態では抑制をかけてT細胞やB細胞が過剰に増えすぎないよう調整し、非常時(異物侵入時)だけ獲得免疫をフル稼働させて異物排除にかかります。そして異物排除が完了すると、増えた獲得免疫を消滅させて、記憶細胞のみを残し、通常時に戻しているのです」

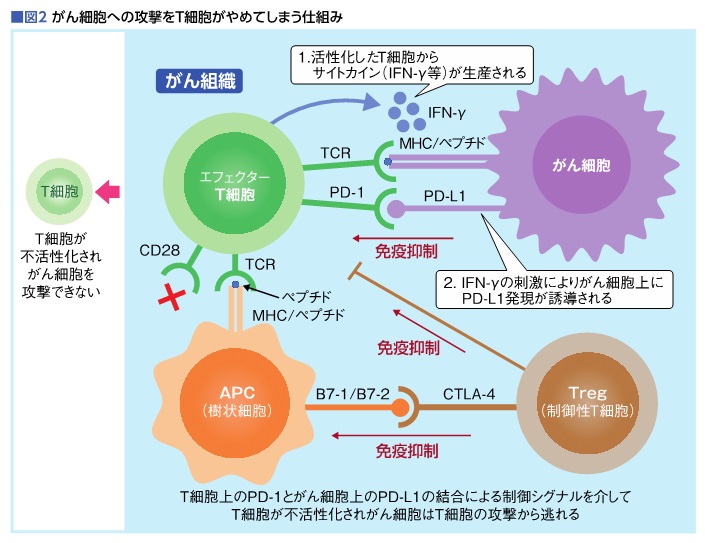

免疫抑制機構にはいろいろあり、その1つが制御性T細胞(Treg:ティーレグ)です。T細胞には活性化・攻撃担当のヘルパーT細胞、キラーT細胞と、抑制担当のTregがあって、免疫系のバランスを保っています。また、T細胞に発現しているPD-1といった免疫チェックポイント分子は、これらの細胞の機能を抑制する役割を担っています。

「このTregや免疫チェックポイント分子を、がん細胞が悪用するのです。例えばがん細胞が持つPD-L1は、免疫チェックポイント分子の1つであるPD-1に結合してキラーT細胞の機能を低下させ、自身を攻撃できないよう仕向けます。その結合をブロックして、キラーT細胞を再び活性化させるのが免疫チェックポイント阻害薬(ICI)なのです」(図2)

とはいえ、ICIの投与で効果を表す症例は、現状およそ2、3割ほどです。

奏効する症例の特徴は、遺伝子変異(がん抗原)が多く、炎症を伴っているがん(喫煙が原因のがんなど)。遺伝子の傷や炎症が強いとT細胞はがん細胞を識別しやすく、活性化してキラーT細胞が攻撃を開始します。しかし、炎症を伴うがんでは、がん細胞はPD-L1というタンパク質を出してT細胞のPD-1に結合し、T細胞攻撃にブレーキをかけるのです。

こうした状態のがんならば、抗PD-1抗体であるオプジーボ(一般名ニボルマブ)やキイトルーダ(一般名ペムブロリズマブ)、抗PD-L1抗体であるテセントリク(一般名アテゾリズマブ)などによってブレーキを外すことで、キラーT細胞が再び活性化。がんへの攻撃が開始されるので効果が期待できます。

同じカテゴリーの最新記事

- 免疫チェックポイント阻害薬との併用療法で大きく前進 新たな進行期分類が登場した子宮体がんの現在

- 免疫チェックポイント阻害薬で治療中、命に関わることもある副作用の心筋炎に注意を!

- キイトルーダ登場前の時代との比較データから確認 進行性尿路上皮がんの予後が大幅に延長!

- 肺がんに対する免疫チェックポイント阻害薬の治療効果は腸内細菌が関係!

- 複合がん免疫療法が、がん薬物療法の主力に! 免疫療法の個別化医療を目指す

- 胃がん新ガイドライン「条件付き承認」で増える治療選択 1次治療でオプジーボ承認

- 乳がん治療にも免疫チェックポイント阻害薬が登場! トリプルネガティブ乳がんで承認、さらに――

- 初期治療から免疫チェックポイント阻害薬選択の時代へ 腎細胞がん治療はここまで来た!

- 患者にもわかりやすく明確化された推奨する治療・しない治療 全面改訂された「大腸癌治療ガイドライン」2019年版