胆道がん患者の声 治療の可能性を広げるために

今こそ日本発の胆道がんの新治療薬の開発を!

石井 浩さん

現在、胆道がん治療に有効な抗がん薬は3剤しかない。「もっと治療薬が欲しい」という患者会の声、ならびに胆道がんの化学療法の現状と今後の展望について専門医に聞いた。

胆道がんの患者のための、情報提供とサバイバーのネットワーク構築が目的の患者会です。胆道がん患者・家族のサロン、セミナー、勉強会などの開催のほか、新薬承認へ向けての署名活動なども予定しています。

HP:www.tandougan.jp メール:info@tandougan.jp

住所:東京都千代田区富士見1-12-1 世話人:眞島喜幸

わずか3種類の薬剤しかない

膵がんとならぶ難治がんとして知られる胆道がん。一般的に手術可能と診断された場合の5年生存率は10~30%ぐらい。手術不能と診断された場合の1年生存率は10~40%ぐらいと言われている。

胆道がんの化学療法は、治療に用いる抗がん薬の種類がごく少数に限られている。当然、それはそのまま、患者の嘆きに直結している。

「膵がんの場合、過去3年で2つの薬が承認になりました。さらに来年(2015年)にはもう1種類増えて、患者の選択肢が広がる見通しです。しかし、胆道がんの場合は6種類の抗がん薬が使えるものの、効果が期待できるのは*ジェムザール、*シスプラチン、*TS-1などわずか3種類の薬剤だけ。再発患者や発見が遅れて手術ができない患者は、それらの効果がなくなれば、その時点で治療の術がなくなってしまう。それだけに早期発見のための検査体制の充実とともに、新たな治療薬の開発が切望されているのです」

こう語るのは、膵がん患者の支援団体、パンキャンジャパンの主催者で、胆道がん患者の支援にも取り組んでいる眞島喜幸さんである。そうした患者の声が治療の場でどう受け止められているのだろうか。

*ジェムザール=一般名ゲムシタビン *シスプラチン=商品名ブリプラチン/ランダ *TS-1=一般名テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム

発見が遅れがち、放射線療法も厳しい

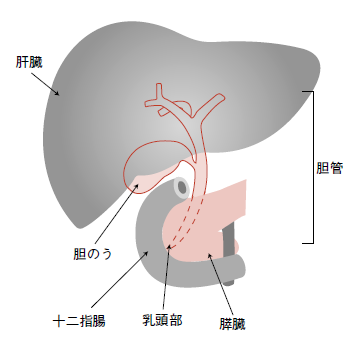

まずは胆道がんの治療の現状からみていこう。胆道は肝臓で作られた胆汁を十二指腸に送る器官で、胆管や胆のうにできるがんをまとめて胆道がんという(図1)。

胆道がんはその発生部位によって4つの種類に区分される。肝臓の内外それぞれの胆道にがんが生じる肝内胆管がん・肝外胆管がん、それに肝臓のすぐ下にある胆のうに生じる胆のうがん、そして十二指腸の入り口にがんができる乳頭部がんの4種類だ。

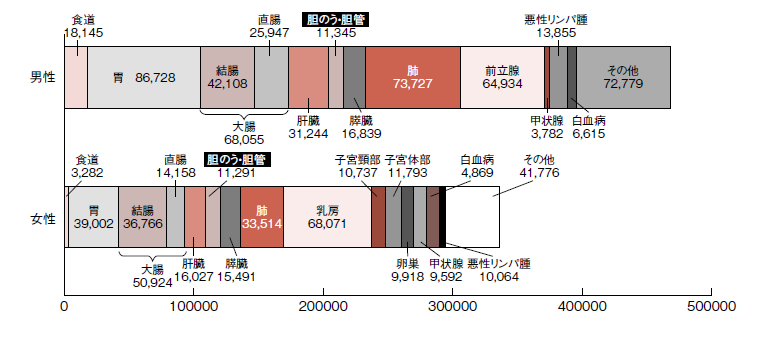

日本での胆道がん患者の罹患数は、年間2万3,000人程度(図2)で、それぞれの比率は順に1:2:1:1 といったところだ。その中でとくに厄介なのが、肝内胆管がんと胆のうがんだ。

「肝外胆管がんや乳頭部がんは胆道が詰まって肝臓内に胆汁があふれるために黄疸などの症状が現れる。そのため比較的早期に発見されることが多いものです。しかし、肝内胆管がんや胆のうがんは自覚症状がほとんどなく、発見された時には、手術不能という状態にまでがんが進行していることがほとんどです。稀に胆石患者さんが胆のう摘出手術をした際、偶然に併存していた早期のがんが見つかるつかることがありますが、これは例外です」

こう指摘するのは、がん研有明病院消化器内科副部長の石井 浩さんだ。もちろん肝外胆管がんや乳頭部がんでも手術後しばしば再発し、この場合、再手術は難しい。また、手術や化学療法と並ぶ3大治療である放射線療法の効果が期待できないことが治療をさらに難しくしている。

「胆道がんは胆道の内壁に沿って壁面上に広がることが多く、がん細胞が内壁に染み込むように広範囲に浸潤しています。そのため、放射線照射の部位を特定しにくく、また、放射線感受性も高くないことから、仮に照射できても完全にがんを叩くことが難しいのです」(石井さん)

つまり手術が可能な場合を除くと、胆道がん患者には化学療法しか治療の道は残されていない。しかし、その化学療法での選択肢があまりにも限られていると、眞島さんは訴えているのである。ではその数少ない化学療法の選択肢はどんなものなのか。

長く続いた化学療法「不毛の時代」

実は胆道がんで本格的な化学療法が行われるようになったのは、そんなに遠い時代のことではない。胆道がんの治療では1950年代後半から*5-FUという抗がん薬を用いた治療が行われていた。しかし、これは他に効果のある薬が見当たらないことによる、いわば便宜的な治療だったと石井さんはいう。その後、*アドリアシン、*UFT、*キロサイドが用いられるが効果は大差がない。ちなみにこれらの薬剤は現在も保険診療として認可されているが、効果が期待できないことから現在はほとんど使われていない。

そんな「不毛の時代」が約40年も続き、97年になってようやく、ジェムザールが胆道がん治療に使われ始める。とは言うものの、それは臨床試験などで効果が確認されてのことではなかった。

「臨床試験で膵がんに対するジェムザールの延命効果が確認された。それなら膵がんと性質が似ている胆道がんでも効果があるのではないかと判断され、暫定的に標準治療として用いられたのです」(石井さん)

胆道がんの化学治療に光が差し込み始めたのは21世紀になってからのことだ。経口タイプの抗がん薬TS-1が使われ始め、2010年にはGC療法(ジェムザール+シスプラチン)の効果が英国と日本での臨床試験で実証される。ちなみに、この治療法は2012年から第一選択の標準治療として用いられている。

*5-FU=一般名フルオロウラシル *アドリアシン=一般名ドキソルビシン *UFT=テガフール・ウラシル

*キロサイド=一般名シタラビン

同じカテゴリーの最新記事

- 免疫チェックポイント阻害薬の2剤併用療法が登場 肝細胞がんの最新動向と薬物療法最前線

- 新薬や免疫チェックポイント阻害薬も1次治療から 胃がんと診断されたらまずMSI検査を!

- リムパーザとザイティガの併用療法が承認 BRCA遺伝子変異陽性の転移性去勢抵抗性前立腺がん

- 免疫チェックポイント阻害薬で治療中、命に関わることもある副作用の心筋炎に注意を!

- SONIA試験の結果でもCDK4/6阻害薬はやはり1次治療から ホルモン陽性HER2陰性の進行・再発乳がん

- dose-denseTC療法も再脚光を ICI併用療法やADC新薬に期待の卵巣がん

- 心不全などの心血管の副作用に気をつけよう! 乳がんによく使われる抗がん薬

- 新規薬剤の登場でこれまでのサブタイプ別治療が劇的変化! 乳がん薬物療法の最新基礎知識

- 世界最大規模の画期的研究の一部解析結果が発表 大腸がんの術後補助療法の必要性をctDNAで判断する

- 「過剰検査・過剰治療の抑制」と「薬物療法の進歩」 甲状腺がん治療で知っておきたい2つのこと