進行肝がんの治療 肝動脈化学塞栓術(TACE)そして分子標的薬

着実に進む進行肝がんの治療

「TACEからネクサバールへ切り替えのタイミングが重要」と話す池田公史さん

「TACEからネクサバールへ切り替えのタイミングが重要」と話す池田公史さん肝がんの治療は着実に進歩している。その証しの1つとなる5年生存率を見ると、1978~1985年には9.5%だったものが、1996~2005年には39.3%まで上昇している(日本肝がん研究会データ)。この背景には、検査法と治療法のめざましい進展がある。ここでは、進行肝がんに焦点を当て、最近の動向やトピックスを紹介する。

肝臓の状態を診て適切な治療法を選択

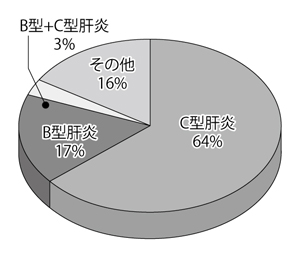

慢性肝障害の原因としてB型肝炎、C型肝炎などのウイルス性肝炎から発生することが多い

慢性肝障害の原因としてB型肝炎、C型肝炎などのウイルス性肝炎から発生することが多い(第18回全国原発性肝癌追跡調査報告)

肝がんで亡くなる人は、年間約32000人。死亡者数でみると、肺がん、胃がん、大腸がんに次いで第4位となっている(2011年の統計)。

主な原因はC型肝炎、B型肝炎などのウイルス性肝炎で、慢性肝炎、肝硬変から肝がんへと進行する。また最近は、脂肪肝など生活習慣病による肝がんも少しずつ増加している(図1)。

肝がんの治療法には、手術(肝切除)、ラジオ波焼灼療法(RFA)、放射線療法、肝動脈化学塞栓術(TACE)、全身化学療法(殺細胞薬や分子標的薬による治療)、肝移植がある。

「どの治療を選ぶかは、肝障害度、がんの大きさ、がんの個数などから総合的に判断されます」と池田さん。

ちなみに、肝障害度は、患者さんの肝機能がどの程度保たれているかを示したもので、A(軽度)、B(中等度)、C(重度)の3段階に分けられる。大まかに言うと、Aは慢性肝炎か軽度の肝硬変、Bは中等度の肝硬変、Cは重度の肝硬変に当たる。

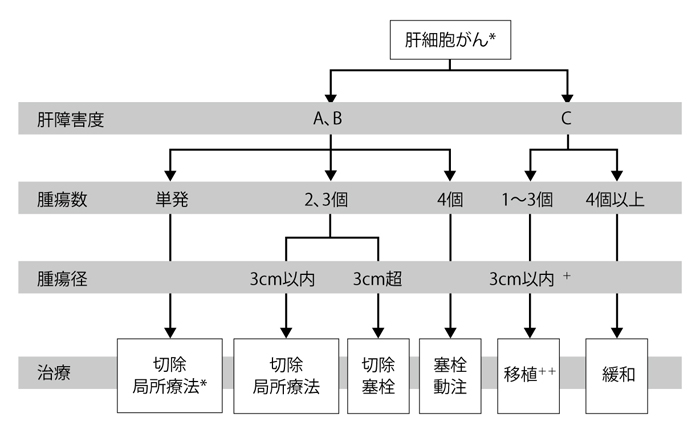

では実際に、治療法がどう選択されるのか。『肝癌診療ガイドライン2009年版』の治療アルゴリズムに沿ってみていくと(図2)。

肝障害度がA、Bで切除可能であれば肝切除が第一選択となる。がんを含む肝臓の一部を切除するもので、最も確実にがんを取り除くことができるからだ。

また、肝障害度がA、Bで、がんが3個以内、がんの大きさが3cm以内の場合は、局所療法であるRFAも選択肢となる。これは、皮膚の上から直径1~2mm、長さ20~30cmほどの針を、超音波画像を見ながら直接がんに刺し、ラジオ波という高周波の電流を通電させ、熱でがん細胞を凝固、壊死させる方法で、池田さんによると、肝切除に比べて負担が少なく、入院期間も3~5日程度と短いため、最近ではこの治療法を選ぶ患者さんも増えていると言う。

*肝障害度B、腫瘍径2cm以下では選択、+腫瘍が単発では腫瘍径が5cm以下

*肝障害度B、腫瘍径2cm以下では選択、+腫瘍が単発では腫瘍径が5cm以下++患者年齢は65歳以下

TACEは切除不能肝がんに対する標準治療

しかし局所療法が可能なのは、早期発見された場合にとどまる。肝機能が低下していたり、がんが肝臓内に散らばっていたり、他の臓器に転移している場合には、肝切除やRFAの適応にはならない。

そうした進行肝がんでまず選択肢となるのがTACE。治療アルゴリズムでは、肝障害度がA、B、がんの個数が2~4個、がんの大きさが3cmを超えた患者さんをTACEの対象としている。

「肝臓には門脈と肝動脈という2つのルートから血液が流れ込みます。肝がんはこのうち主に肝動脈からの血液によって酸素や栄養の供給を受けています。そこで、肝動脈を詰まらせて血流を途絶させ、がんを壊死させようというのがTACEという治療法です」(池田さん)。

実際の方法は、まず太ももの付け根からカテーテルを入れ、肝動脈に送り込む。そして、造影剤(リピオドール)に抗がん薬を混ぜたものを注入し、さらにゼラチンスポンジで動脈を塞ぐ、という方法をとる。

抗がん薬でがんを叩き、その後、がんにいく酸素や栄養を遮断することで、多くのがん細胞を死滅させることができる治療で、兵糧攻めに例えられる治療です。

もともとTACEは日本で開発されたもので、その後、海外に広がり、切除不能肝がん患者さんの延命に寄与することが示された。

しかし、不思議なことに本家本元の日本ではこれをきちんと前向きに評価した成績はこれまで存在しなかった。

そこで池田さんたちは、韓国と共同で切除不能肝がん99例を対象としたTACEの前向き試験を行い、2012年にそのデータを報告した。

それによると、2年にわたるフォローアップの結果、患者さんの平均生存期間は3.1年、1年生存率89.6%、2年生存率75.0%であった。過去に実施された海外の無作為化比較試験における2年生存率は、最も高いものでも63%であり、これを大きく上回ったことになる。もちろん国内では、前向き試験で初めてのエビデンス(科学的根拠)を示したことになる。

池田さんはこの良好な成績から「TACEは切除不能肝がんに対する標準治療と見なしうる」と評価している。

期待される新しい塞栓物質“ビーズ”

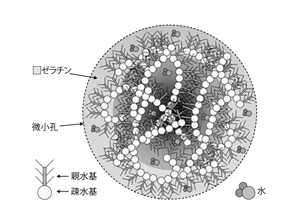

ビーズは、抗がん薬も滞留できる新しい塞栓剤。副作用も少なく、効果も高そうである

ビーズは、抗がん薬も滞留できる新しい塞栓剤。副作用も少なく、効果も高そうであるところで、現在TACEでは、動脈を塞ぐ塞栓物質としてゼラチンスポンジを用いているが、最近これに代わる「ビーズ(Beads)」という球状の新しい物質が開発され、注目されている(図3)。

ゼラチンスポンジは大きさや形がまちまちで、カテーテルから注入しても、手前で詰まってしまい、標的とする血管の奥まで流れて行かないこともあった。

これに対して、ビーズは大きさが規格化されている上、小さなものから大きなものまで各種サイズが揃っている。このため、塞栓する動脈の太さに応じて適切なビーズを選ぶことが可能で、「より強力な塞栓効果を期待できる」(池田さん)。

ビーズのもう1つの特徴は、ビーズの中に抗がん薬を染み込ませることができる点。それが、塞栓部位で少しずつ溶け出し、効果的にがんを叩くことができる。

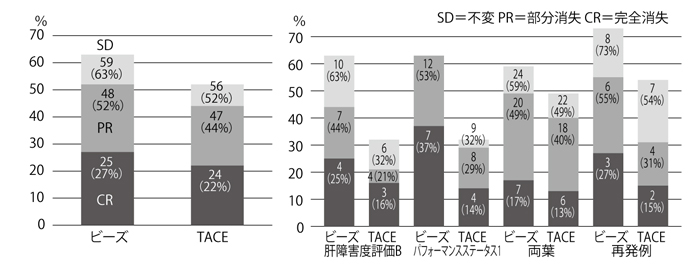

とはいえ、ビーズを用いたTACEが、これまでの方法に勝るかどうかについてはまだ答えが出ていない。欧米で行われた、従来のTACEとビーズによるTACEの無作為比較試験によると、6カ月後の抗腫瘍効果で、有意な差は認められなかった。ただ、チャイルド分類B(肝障害度Bに相当)、再発例などに限ると、ビーズを使った群のほうが良好な傾向で、副作用も少なかった(図4)。

日本では、つい最近保険承認されたばかり。近日、臨床に導入される予定だが、現場では「早く試してみたい」と期待する声が多いようだ。

6カ月後の抗腫瘍効果は同等であった。ただし、肝障害度評価B、パフォーマンスステータス1、両葉、再発例では、ビーズの方が良好な傾向であった(p<0.05)

6カ月後の抗腫瘍効果は同等であった。ただし、肝障害度評価B、パフォーマンスステータス1、両葉、再発例では、ビーズの方が良好な傾向であった(p<0.05)TACEがダメでも分子標的薬がある

TACEが適応にならなかったり、行っても十分な効果が得られなかった場合には、肝動注化学療法か、分子標的薬による全身化学療法が選択肢となる。

肝動注化学療法は肝動脈までカテーテルを送り込み、そこから高濃度の抗がん薬を注入する治療法。

一般に肝がんに抗がん薬はあまり有効ではないが、この方法でシスプラチン*、シスプラチン+5-FU*、5-FU+インターフェロン*などを投与すると、患者さんによっては劇的に効くケースがあると言われる。ただ残念ながら、延命効果があるかどうかは明らかになっておらず、標準治療としては確立していない。

これに対して評価が高まっているのが分子標的薬のネクサバール(一般名ソラフェニブ)を用いた全身化学療法である。

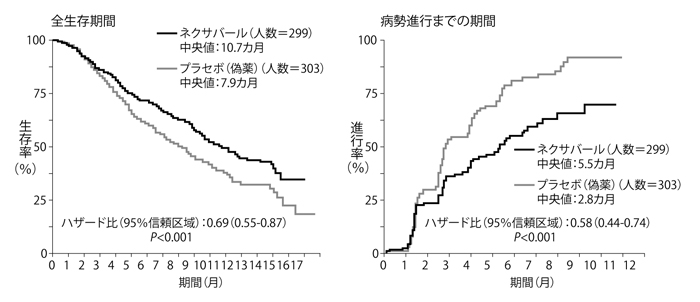

この薬剤は、①がん細胞の増殖を抑える、②がん細胞に栄養を送る新しい血管が作られるのを邪魔する、という2つの働きによってがんの進行を食い止める。その効果は臨床試験でも実証されている。たとえば、進行肝細胞がん患者さんを対象に欧米で行われたSHARP試験(ヨーロッパ)では、偽薬(プラセボ)群に比べ、ネクサバールを投与した群では生存期間と、がんが増悪するまでの期間がともに有意に延長することが示された(図5)。

また、アジアで実施されたAsia-Pacific試験でもほぼ同様の結果が得られている。肝がんは抗がん薬が効きにくいと言われているが、このカベを破り、延命効果を証明したのは、ネクサバールが初めてということになる。

これまでの抗がん薬は、がんを叩き、死滅させたり、小さくするものだった。しかし、不思議なことにネクサバールはそうした効果はあまり強くない。にもかかわらず延命効果を発揮する。

池田さんは「がんを小さくする作用は弱くても、がんを大きくさせないようにして、延命効果につなげる。そこにネクサバールの真骨頂があります」と説明している。

ネクサバールは、プラセボ(偽薬)と比べて病勢進行までの期間と全生存期間の両者において、有意な延長が示された

ネクサバールは、プラセボ(偽薬)と比べて病勢進行までの期間と全生存期間の両者において、有意な延長が示された*シスプラチン=商品名ランダ/ブリプラチン *5-FU=一般名フルオロウラシル *インターフェロン=サイトカインの一種。ウイルス増殖の阻止や細胞増殖の抑制を行う

保湿剤を使って皮膚症状をコントロールする

ネクサバールは、TACEで十分な効果が得られなかった患者さんの、次の有力な選択肢となるが、そこでは切り替えのタイミングも重要となる。というのも、ネクサバールは肝機能が良くないと効き目が悪い上、重篤な副作用を招きやすいからだ。

TACEは肝動脈が残っていれば、繰り返し行える利点があるが、回数を重ねるにつれて、抗がん薬の影響で肝機能が低下する。

したがって、いたずらにTACEを繰り返すのではなく、「その後のネクサバールの使用を見据えた対応が必要」と池田さんはアドバイスしている。

ネクサバールに関してもう1つ注意が必要なのは副作用のマネージメント。

同薬には、従来の抗がん薬のような白血球や血小板の減少は少ないものの、分子標的薬に特有の手足症候群や湿疹といった皮膚症状が認められる。これらは患者さんにとっては想像以上につらく、治療を中止せざるを得ないケースも少なくないと言われる。

これをどうコントロールするか。池田さんたちは、皮膚症状が出ることを初めから想定し、投与と同時に、場合によっては投与前から保湿剤の塗布を行っている。

事実、保湿剤をきちんと使った患者さんでは、手足症候群などの発現が少ないことが、中国での無作為化比較試験で示されている。また、皮膚症状以外に高血圧や肝障害なども報告されている。

池田さんは「投与開始から1カ月間は、週に1回定期検査をして、副作用の有無をチェックすることが大事」と話している。

同じカテゴリーの最新記事

- 免疫チェックポイント阻害薬の2剤併用療法が登場 肝細胞がんの最新動向と薬物療法最前線

- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術

- 肝細胞がん薬物療法最前線 進行期でも治療法の組合せで治癒を狙える可能性が!

- 高齢の肝細胞がん患者さんに朗報! 陽子線治療の有効性が示された

- 手術やラジオ波治療ができなくてもあきらめない 難治性の肝細胞がんに対するナノナイフ治療(IRE)

- 高い治療効果が期待できる 切除不能・進行肝細胞がんの最新化学療法

- ラジオ波の利点はがんをくり抜き、何度でも 再発進行肝細胞がんと転移性肝がんの治療にもラジオ波焼灼療法が有望

- 治療選択の拡がりが期待される 肝細胞がんの1次治療に、約9年ぶりに新薬登場!

- 進行肝がんに対するネクサバールのマネジメント

- 手術ができれば根治も!肝内胆管がんの治療法