これだけは知っておきたい肺がんの基礎知識

自分のがんはどんながんなのか、まずはそこを把握することが重要

国立がん研究センター東病院

呼吸器外科医長の

吉田純司さん

一口に肺がんと言っても、様々です。治りやすいがんもあれば、治りにくいがんもあります。

ですから、自分の肺がんはどんながんであるかを把握することが非常に重要と言えます。

それによって治療法がぜんぜん違ってきますから。

そこで、まずは、患者さんとして、これだけは知っておきたい基礎知識を学んでいきましょう。

病状と治療は百人百様。治らないと思い込まない

自分や家族が突然、「肺がんの疑いがあります」と言われて、動揺しない人はいないでしょう。しかし、肺がんに向かい合うとき、ぜひ心にとめておいていただきたいことがあります。

それは、「病名は同じでも、病気の状態と治療の内容は百人百様」ということです。一般に、肺がんは高齢な人がなりやすく、治らないがんというイメージが強いようですが、実際は簡単な治療でほぼ確実に完治を期待できるものから、非常にきびしいものまで、病気の状態はさまざまです。病名を聞いただけで絶望するのは、早とちりというものです。

しかも、治療法はがんのタイプ、患者さんの病状や体力、治療後の生活など、さまざまなことを考慮に入れ、患者さんと医師が相談して決めますから、治療法もまた人それぞれ。がんのタイプや状態が似た患者さんでも、かなり違う治療が選択されることがあるのです。

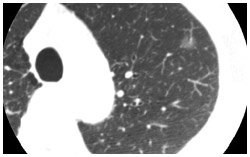

たとえば、最近はCT技術の進歩によって、すりガラスのように映るごく初期の肺がんも発見できるようになりました。このタイプの肺がんはほとんどの場合、小規模な手術で完治が期待できると考えられています。また、進行が非常に遅く、3~5年くらいほとんど変化を示さないこともしばしばあることが分かりつつあります。 若い人にこのがんが見つかったときは、手術で取るのが基本ですが、では85歳の方の場合はどうでしょう。術後の合併症や手術によって失われる体力などを考えると、ご本人や家族の方と話し合い、経過観察で過ごすほうがむしろ妥当でしょう。

このような特殊な例もありますが、病状に応じた標準的な治療もあります。そうした標準的な治療について知識をもち、自分(や家族)の肺がんはどんながんなのかを知り、医師とよく相談すること。これが、納得できる治療のために欠かせない、大切な道すじだと思います。

診断は医師・病院により意外なほど格差がある

肺がんは自覚症状の少ないがんです。そのため、ほとんどの患者さんは、集団検診などの結果を聞きに行ったとき、はじめて肺がんという言葉に直面するのではないかと思います。

そして、その結果をもって患者さんが訪ねていくのは、多くの場合、地域の総合病院やがん拠点病院でしょう。そこで、がんかどうかの確定診断と、がんの広がりを調べる検査を受けるわけですが、2つほど注意すべき点があります。

第1に、病院や医師によって、診断には差があることです。肺は炎症性のしこりがよくできる場所です。たとえば、体内に入った菌を閉じ込めるようにできる肉芽腫は、画像診断ではがんと区別できないことがあります。

そうしたケースもふくめ、のちに「こんなになるまで、がんを疑わないのか」とため息が出るような患者さんにもお会いします。ですから、「大丈夫」と診断されたが不安だという人は、3カ月後くらいにもう1度受診するといいでしょう。がんの専門病院を訪ねるのもいいかもしれません。その場合、すでに撮影したCT画像などを紹介状とともに持参すると、同じ検査を受けずにすむこともあります。

確定診断を兼ねていきなり手術ということも

もうひとつ注意したいのは、確定診断と治療をかねて、いきなり手術を行うケースがあることです。

本当にがんかどうかを確定するための検査には、気管支鏡検査、肺針生検、開胸肺生検の3つがあります。気管支鏡検査は気管支に細い内視鏡を入れ、中を確認するとともに病変の一部を採取する検査で、肺針生検は皮膚の上から針を刺し、病変の一部をとる検査です。

どちらも局所麻酔を用いるため、過度の苦痛を心配する必要はありませんが、肺がパンクして縮んでしまう気胸という合併症などが起きる可能性があります。

これに対し、開胸肺生検は小さな傷を胸にあけて胸腔鏡(細長いビデオカメラ)を入れ、病変を確認するとともに肺を部分的に切り取るもので、手術室で全身麻酔をかけて行われます。切り取った組織はすぐ組織検査に出され、患者さんは麻酔がかかったまま、医師とともに結果を手術室で待ちます。そして、がんではないことがわかったらそのまま傷を閉じ、肺がんと確定診断がついたときは、引き続き肺がんを治すための手術(根治術)を行うのです。

いきなり手術を行うのは、たとえばCT画像などでがんの可能性が高いと診断され、しかも、手術で切除可能と思われるケースです。気管支鏡検査も肺針生検も患者さんの体に一定の負担を与えるうえに、がんなのにがんの証拠が得られないことが少なからずあるからです。ですから、画像の検査でがんの可能性が高いときは、1度で確定診断と根治術を終わらせるのです。

開胸肺生検の結果ががんでなかったら、お気の毒ですが、患者さんは「切られ損」ということになります。しかし、がんでないことを確定して安心するために必要な検査だった、と考えていただければ幸いです。

ただし、何の説明もなく、開胸肺生検を行うことはありえません。患者さんは医師がどんな確定診断検査を行い、何を確認するのか、きちんとした説明を求め、納得して検査を受けていただきたいと思います。

| 検査の方法 | 負担 | 合併症 | 結果の確実さ |

|---|---|---|---|

| 画像検査(CTなど) | 小 | ない | 低 |

| 体外からの検査 (気管支鏡、肺針生検) | 中 | 1% 出血、気胸、麻酔の 副作用 | 中 |

| 開胸肺生検 | 大 | 手術と同じ程度 | 高 |

同じカテゴリーの最新記事

- 空咳、息切れ、発熱に注意! 肺がん治療「間質性肺炎」は早期発見が大事

- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術

- 肺がんに対する免疫チェックポイント阻害薬の治療効果は腸内細菌が関係!

- 高齢者や合併症のある患者、手術を希望しない患者にも有効 体幹部定位放射線治療(SBRT)が肺がん術後再発への新たな選択肢に

- 免疫チェックポイント阻害薬と体幹部定位放射線治療(SBRT)併用への期待 アブスコパル効果により免疫放射線療法の効果が高まる⁉

- 群馬県で投与第1号の肺がん患者 肺がん情報を集め、主治医にオプジーボ治療を懇願する

- 体力が落ちてからでは遅い! 肺がんとわかったときから始める食事療法と栄養管理

- 進行・再発がんでケトン食療法が有効か!? 肺がんⅣ(IV)期の介入研究で期待以上の治療成績が得られた

- 初となる治療薬登場の可能性 肺がんに対するがん悪液質対策

- 過不足のない肺切除を実現!注目の「VAL-MAP」法