再発肺がん:〝まずは元気に〟体調に合わせて薬剤を組み合わせていく 肺がんのタイプとライフスタイルにあった治療選択を

肺がんにはさまざまなタイプがあり、再発や転移の治療もそれに応じて異なる。患者さんの状態によっても選択肢は変わる。近年はそんな状況に応じて適応する治療法も増えているが、患者さん自身がQOL(生活の質)向上とライフスタイルの確立を目指すことが第一だ。

肺がん再発・転移の特徴は?

肺がんは難治のがんといわれ、治療効果を測る5年生存率は、他のがんに比べて低い。肺がんの術後5年生存率は、Ⅰ期でも約8割、Ⅱ期で5~6割、Ⅲ期で2~4割とされる。さらにⅣ期になると、1割以下にまで落ち込む。

生存率が低い理由は、肺がんが、早期発見が難しく発見時に60%超が進行がんであるうえ、特定のタイプの人に効果のある薬はあるものの、総じて治療に反応しにくいタイプが多く、転移や治療後の再発・再燃が生じやすいためだ。

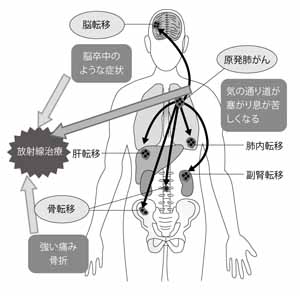

がん細胞は転移先を選ばない

肺がんが転移しやすいのは、肺、リンパ節、肝臓です。その次が脳、骨、副腎、皮膚。まれに心筋にも転移する

肺がんが転移しやすいのは、肺、リンパ節、肝臓です。その次が脳、骨、副腎、皮膚。まれに心筋にも転移する肺がんの初回治療は、手術療法、抗がん薬療法、放射線療法の3種類の治療から、進行度や患者さんの体力、年齢、あるいはがんの性質(組織や遺伝子のタイプ)などを考慮して、これらを単独、あるいは併用して行う。そして、進行がんの場合(病状の進行が認められた場合)には、ある抗がん薬の治療の既定の投与回数(4~6サイクル)を終了した場合、あるいはその後に維持療法を行って病状の進行が認められた場合に1次(初回)治療は終了する。

一方、比較的早期の肺がんでは、手術でとりきれたⅠ期でも約10~20%の患者さんに、術後にがんの再発、転移が見つかる。手術前には画像で指摘されなかった目に見えないがん細胞がどこかに潜んでいて経過とともに姿を現してくる。このため、術後に補助療法を行う場合もある。

元のがん組織から離れ、血流やリンパ節に入ったがん細胞は「循環腫瘍細胞(CTC)」または「微小転移」と言われ、それを調べ出してくる研究が進んでいる。しかし、一般には今の医学で捉えることはできていない。目に見えないがん細胞が、血液やリンパ液に乗って全身を駆け巡り、あるとき「居心地の良い」臓器に「住み」付いて成長し画像に捉えられて初めてがん病巣が見つかる。これが転移だ。

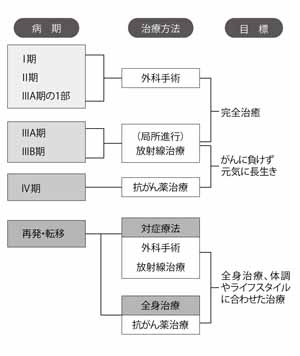

肺がんの再発・転移治療は症状の抑制・改善を目的に行う対症療法(外科手術や放射線治療などの局所治療)と、がんを叩く治療(全身治療)を行う

肺がんの再発・転移治療は症状の抑制・改善を目的に行う対症療法(外科手術や放射線治療などの局所治療)と、がんを叩く治療(全身治療)を行うがん細胞は、転移する先を選ばない。横浜市立大学附属市民総合医療センター呼吸器病センター外科准教授の坪井正博さんは「肺がんが最も転移しやすいのは、肺、リンパ節、肝臓です。その次が脳、骨、副腎、皮膚。極まれに心筋にも転移します。基本的に、肺がんに限らず、がんは体のどんな場所にも転移する可能性があります」(図1)。

とくに大量に血流が存在する肺、肝臓、脳や独特の新陳代謝を行う骨には転移する確率が高い。すなわち、転移があるということは既に血中にがん細胞が存在していることを示す。したがって治療は抗がん薬による全身治療が基本だ。再発・転移による症状は、痛み、しびれ、だるさ、麻痺など、再発・転移部位によって様々だ。治療は、こういった症状の抑制・改善を目的に行う対症療法と、がんを叩く、がんの成長を止める治療の2本立てとなる(図2)。

肺がんのタイプ、遺伝子のタイプで治療法が変わる

肺がんは、肺のタイプをもと薬剤を選択していく。転移・再発治療もこれに従って行う

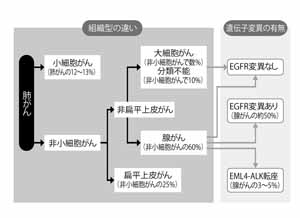

肺がんは、肺のタイプをもと薬剤を選択していく。転移・再発治療もこれに従って行う肺がんは、大きく分けて「小細胞肺がん」と「非小細胞肺がん」に分けられる。小細胞肺がんは、進行が早いが、抗がん薬が効きやすい。

一方、非小細胞肺がんは「大細胞がん」「扁平上皮がん」「腺がん」の3種類があり、一般に抗がん薬が効きにくい。

近年、非小細胞がんに対する抗がん薬の進歩はめざましい。非小細胞肺がんの中でも扁平上皮がん以外のがん(非扁平上皮がん)に使われるものや、特定の遺伝子型を持つがんに的を絞った分子標的治療薬が開発されてきた。現在までに肺がんで承認された分子標的治療薬には、EGFR遺伝子変異のある人に効果のあるイレッサ*とタルセバ*、ALK融合遺伝子転座のある人に効果のあるザーコリ*がある。

分子標的治療薬は、次のような仕組みでがんを抑制する。

非扁平上皮がんに、がん細胞を増殖させるスイッチであるEGFR(上皮成長因子受容体)が変異を起こし、スイッチが入りっぱなしになっている(陽性)タイプがある。とくに、日本人の腺がんの50%程度にこの遺伝子変異は認められている(図3)。

| 薬 剤 | 遺伝子のタイプ |

| イレッサ | EGFR遺伝子変異があり、初発・再発時 |

| タルセバ | EGFR遺伝子変異があり、化学療法後の再発時 |

| ザーコリ | 非小細胞肺がんでEML4-ALK遺伝子転座がある |

遺伝子のタイプに合わせて分子標的薬を選択する。QOL維持の点から、分子標的治療薬が使われることが多くなっている

イレッサやタルセバは、このEGFR遺伝子に働いてがんの増殖を抑える。イレッサは初発・再発に使われ、タルセバは、化学療法後の再発に使われている。

ザーコリは、非小細胞肺がんで染色体の遺伝子であるEML4とALKの遺伝子が逆向きに入れ替わったEML4-ALK遺伝子転座を持つタイプのがんに有効だ。この遺伝子を持つ患者さんは腺がんの3~5%程度を占める。

転移、再発した肺がんの治療は、このようながん細胞のタイプをもとに薬剤を選択していく(表4)。坪井さんは

「非扁平上皮がんか、扁平上皮がんか。非扁平上皮がんだったらEGFR遺伝子変異が陽性かどうか、EGFR遺伝子変異がなければEML4-ALK遺伝子転座が陽性かどうか。そして患者さんの体力を配慮しながら治療レジメン*を選択します。また2次治療では1次治療で使わなかった抗がん薬を選択するのが基本です」という。

「遺伝子タイプに合った薬剤により、無再発生存期間を2倍程度延ばす可能性も出てきますし、副作用、QOL維持の点からも、一般的には最初の治療で細胞毒の抗がん薬より分子標的治療薬が使われることが多くなってきました」

遺伝子診断は、最初の治療が手術療法であれば、手術時に得られた検体で行う。

*イレッサ=一般名ゲフィチニブ *タルセバ=一般名エルロチニブ *ザーコリ=一般名クリゾチニブ *治療レジメン=薬の種類や量、使用方法などの治療実施計画

同じカテゴリーの最新記事

- 空咳、息切れ、発熱に注意! 肺がん治療「間質性肺炎」は早期発見が大事

- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術

- 肺がんに対する免疫チェックポイント阻害薬の治療効果は腸内細菌が関係!

- 高齢者や合併症のある患者、手術を希望しない患者にも有効 体幹部定位放射線治療(SBRT)が肺がん術後再発への新たな選択肢に

- 免疫チェックポイント阻害薬と体幹部定位放射線治療(SBRT)併用への期待 アブスコパル効果により免疫放射線療法の効果が高まる⁉

- 群馬県で投与第1号の肺がん患者 肺がん情報を集め、主治医にオプジーボ治療を懇願する

- 体力が落ちてからでは遅い! 肺がんとわかったときから始める食事療法と栄養管理

- 進行・再発がんでケトン食療法が有効か!? 肺がんⅣ(IV)期の介入研究で期待以上の治療成績が得られた

- 初となる治療薬登場の可能性 肺がんに対するがん悪液質対策

- 過不足のない肺切除を実現!注目の「VAL-MAP」法