膵臓は、実は〝沈黙の臓器〟ではない 膵がんの早期診断はここまで来た!

常に難治のイメージがつきまとう膵がん。その理由はいくつもあるが、早期発見が極めて困難で、発見時にはすでに転移しているケースがほとんどであることが理由の1つだろう。そもそも、膵管粘膜(上皮)から発生した膵がんが膵管壁を通り抜けた段階から転移が始まるため、「早期」という概念はないとさえ言われている。

そんな中、「早期膵がんは0期の上皮内がん」と言い切るのは、東京都立駒込病院消化器内科部長の菊山正隆さん。膵管内に留まる上皮内がんをどう診断し、治療するかについて話を聞いた。

膵がんの早期とは?

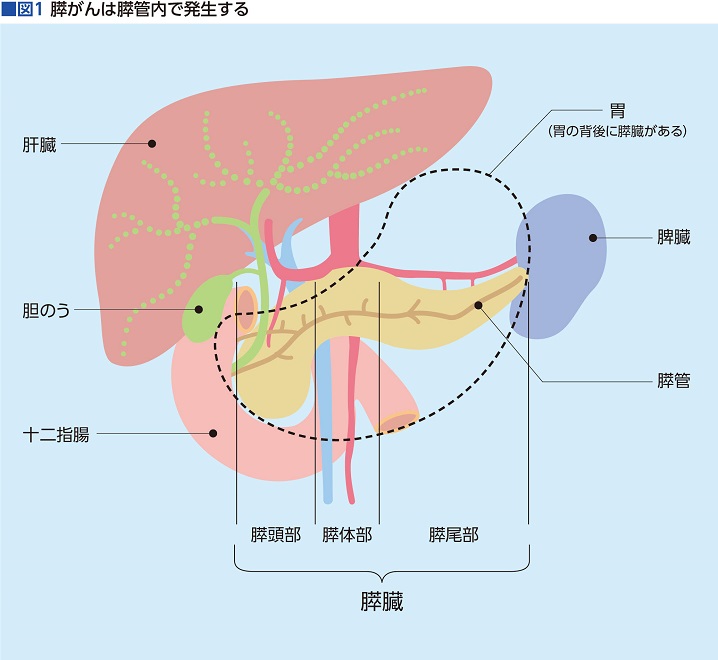

膵臓は、胃の背後の奥まった場所に位置する左右20㎝ほどの横長の臓器。

膵臓には、膵尾部から膵頭部にかけて、左右を貫くように膵管が走り、消化液の膵液がこの膵管を通って十二指腸へ流れ込んでいる。

膵がんとは、膵管の内側を覆う粘膜から発生するがんで、「膵管がん」と呼ばれることもある(図1)。

がん治療においては、どのがん種でも早期発見が重要な鍵を握る。膵がんでも「膵臓に限局した直径2㎝以下」がⅠA期と分類され、他のがんと同様に考えるなら、ここまでを「早期」と捉えたいところだ。

しかし、実際はそうではない。

「膵がんに関しては、がんが膵管粘膜内におさまっている状態、つまり0(ゼロ)期の上皮内がんだけを、早期膵がんと我々は考えています。がんが膵管の粘膜を突き抜けて、膵臓の実質に入った瞬間、いつ転移を起こしても不思議ではない状態、つまり進行がんになるのです」と東京都立駒込病院消化器内科部長の菊山正隆さんは強調する。

膵管の粘膜の厚さは、わずか10㎛(マイクロメートル)。これは1㎜の100分の1ほど。たとえ、がんの大きさがたった1㎜でも、それが膵管の粘膜を突き抜けていたら、それは浸潤がんであり、進行がんのリスクを持つ。

画像診断できる大きさは2㎝から

ただ、膵管内に留まっている0期の上皮内がんは、見つけることができない。

「一般的に、膵がんの診断もCTやMRIで行われますが、CTが見つけられるがんは約2㎝から。MRIでも1㎝。それより小さいがんは、事実上、画像では見つけることができないのです」

「早期膵がんは0期の上皮内がん」といっても、それを見つけられないのでは〝絵にかいた餅〟でしかない。そのため、他のがん種同様、画像診断が可能になる2㎝までがⅠA期とされ、「早期」と認識されてきたのが実情だ。

ところが実際、1㎝や2㎝にも成長した膵がんは、膵管粘膜内に留まっていない。「他のがん種と違い、1㎝もあれば、とっくに膵管粘膜を突き抜けて、転移をきたす進行がんになっています」と菊山さん。つまり、画像診断でがんの存在を発見したときは、すでに進行期というのが、これまでの膵がん診断の現実だった。

そんな状況に一石を投じたのが菊山さんたち、病院の枠組みを超えた日本の膵臓専門医チームだ。

画像で映らない膵がんの存在を明らかにする

膵がんを発見できるのはMRIでも1㎝以上。となると、目に見える状態で見つかったときには、すでに転移の可能性を有する。では、転移のない、上皮内がんで見つけるためにはどうすればいいのだろう。

「がんは、姿が確認できなくても、がん細胞の存在が証明されれば、がんがあることがわかります」と菊山さんは話し、さらに続けた。

「膵がんは膵管の粘膜にできるがんですから、膵管内の細胞を採取して細胞診をすれば、がんの姿が見えなくても、画像で姿を見せる前のがんを診断することができるのです」

そのために行われるのが、連続膵液細胞診(SPACE)という検査だ。

内視鏡を使ってチューブの先端を膵管に入れて、胃、食道を通して、もう一方の先端を鼻から出す形でチューブを留置。つまり、チューブを留置している間は、何度でも膵管内の細胞を鼻から取り出し、細胞診を行うことができる。

留置するのは直径1.5㎜の柔らかいチューブ。3日間で6回の粘液細胞診を行う。入院は必要だが、動けないわけではなく、食事もできるし、行動制限もないそうだ。

この方法ならば、膵管内に留まっている上皮内がんの段階で膵がんの有無を突き止めることができる。さらに細胞診を繰り返し行うことで非常に高い診断能力を持ち、「確定診断」になる。

姿のないがんの可能性をどうキャッチするか

とはいえ、SPACEは決して気軽に行える検査ではない。膵管内に3日間、チューブを留置するため、膵臓に負担がかかるのはもちろん、確率は低いが、急性膵炎という合併症を引き起こす可能性も否めない。

「SPACEを受ける必要のある患者さんをどう選択するかがポイントになります」と菊山さん。つまり、膵管内の粘膜にがん細胞がある可能性が高い人を同定することが必須ということだ。がんが存在する可能性を、どのように同定するのか。

「がんができると、その部分の膵管が狭窄(きょうさく)します。これまでは、膵管の狭窄が、がんの可能性を示唆する唯一の現象だったわけですが、これに加えて、我々は新しいことに気づきました」

ここからが菊山さんの真骨頂と言うべきだろう。

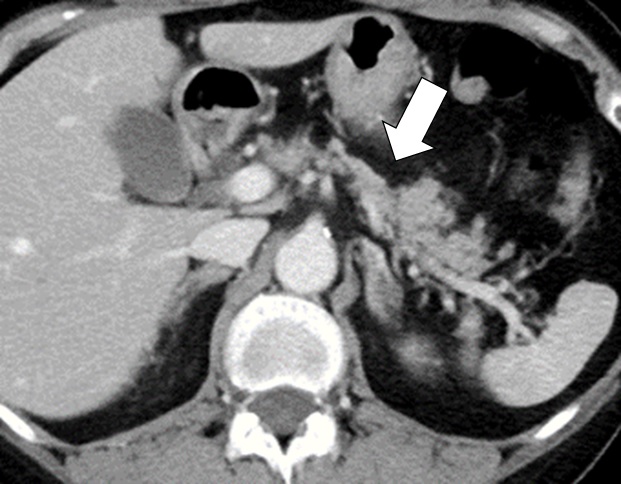

「膵管内の上皮粘膜にがんができると、がんができた部分の周辺の膵臓(実質部分)の組織が萎縮することがわかりました(限局性膵萎縮)。つまり、組織が痩せて膵臓の形が変わるのです。火山の火口のように、落とし穴を掘ったように、ポコッとへこみます。このへこみは、そうした目を持って見れば、CTでもMRIでもわかります」

膵臓にへこみがないかをCTやMRIで探す。へこみがあれば、そこにがんの姿がなくても、膵管内にがん細胞の存在を推測することができるというのだ。

「私たちは、MRIやCTでがんの姿を探すのではなく、膵臓に組織の萎縮によるへこみや変形がないかを注視します。もしへこみがあれば、0期の膵がんを疑って、SPACEを行うのです」(図2)

同じカテゴリーの最新記事

- 化学・重粒子線治療でコンバージョン手術の可能性高まる 大きく変わった膵がん治療

- 低侵襲で繰り返し治療ができ、予後を延長 切除不能膵がんに対するHIFU(強力集束超音波)療法

- 「尾道方式」でアプローチ! 病診連携と超音波内視鏡を駆使して膵がん早期発見をめざす横浜

- 栄養療法+消化酵素補充療法で予後が改善! 膵がんは周術期の栄養が大事

- 膵がん治療に朗報! 術前化学療法の確立をきっかけに飛躍へ

- 難治でも薬剤をうまく継いで長期生存を目指す 膵がん2次治療に6年ぶりに新薬「オニバイド」が登場

- 遺伝子情報をもとに効果の高い治療法を選択 膵がんにおける遺伝子変異に基づくゲノム医療とは

- 諦めないで、切除不能がんも積極的治療で手術可能に 膵がんの術前化学IMRT放射線療法で根治が望める

- 局所進行膵がん最新トピック 化学療法先行TS-1併用放射線療法に大きな期待