- ホーム >

- 薬 >

- 免疫チェックポイント阻害薬

「免疫チェックポイント阻害薬」最前線~基礎知識から実像まで~

「免疫チェックポイント阻害薬」の前に、「免疫」の精巧な仕組みを知ろう 「免疫チェックポイント阻害薬」の現状と将来展望を紐解く

目覚ましい進化を続けるがん治療に、「免疫チェックポイント阻害薬」という新風が吹き込んだ。手術、放射線治療、薬物療法に次ぐ第4の治療法として話題の免疫療法の1つだ。

これまでのがん治療の考え方を根本から覆すかもしれない免疫チェックポイント阻害薬とは、がん細胞にどうアプローチするのだろうか。

それを知るために、まずは「免疫」そのものを理解しよう。

免疫とは何なのか

がん治療において、「手術」「放射線療法」「薬物療法」を、がんの3大療法と総称する。長きにわたるこの金字塔に一石を投じたのが、4年前(2014年9月)に悪性黒色腫(メラノーマ:皮膚がんの1種)に対する*オプジーボ承認で一躍注目を浴びた「免疫チェックポイント阻害薬」だ。

これは、本来、人間が体の中に備えている免疫の働きを利用して、がん細胞を消滅もしくは縮小させようとする「免疫療法」の1つ。3大治療法に続く第4の治療法と言われている。

免疫チェックポイント阻害薬とは、いったい何なのか。その仕組みと実像に迫るために、まずは「免疫」の仕組みから話を始めよう。

我々の体には、ウイルスや細菌などの異物(自己のものでない細胞)が外から入ってくると、それを感知し、排除する仕組みが備わっており、その仕組みを「免疫系」と言う。例えば、インフルエンザに感染しても、数日でウイルスを排除できるのは、免疫系が働くからだ。

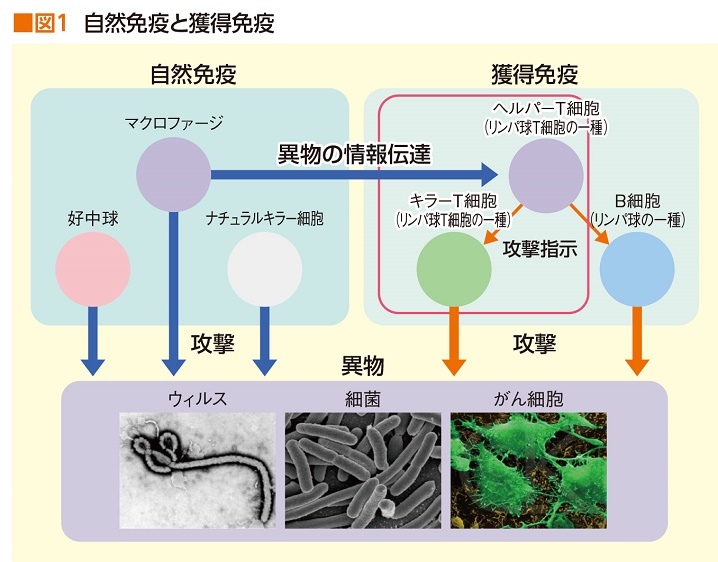

免疫系は、その働きから、「自然免疫」と「獲得免疫」に分けられる(図1)。

体内を常にパトロールし、異物が入ってきたらすぐに動き出す「自然免疫」。アメーバの様な細胞で、抗原提示(こうげんていじ)細胞とも言われ、マクロファージやNK細胞、樹状細胞がそれにあたる。異物をすかさず見つけて初期攻撃をしかけると同時に、異物に感染した細胞を食べ、その抗原(遺伝子変異)情報をT細胞(Tリンパ球)、B細胞(Bリンパ球)という「獲得免疫」に伝達する。

異物侵入の知らせとその抗原情報を受け取った獲得免疫(T細胞やB細胞)は、その情報に基づいて一気に数を増やし、T細胞はキラー細胞となり、B細胞は抗体を作って感染した細胞を攻撃して排除にかかる。さらに、これらの獲得免疫はその情報を記憶する。獲得免疫による攻撃は自然免疫よりずっと強く、かつ特異的なのが特徴だ。

受け取った抗原情報にのみ反応するので、インフルエンザならば、インフルエンザウイルスのみを排除する。有する時間は平均5日。インフルエンザになると「3日間ほど発熱、解熱して数日は外出しないように」というのは、免疫が確立してウイルスが排除されるまでにかかる日数というわけだ。ウイルス排除と同時に、体内にはインフルエンザウイルスを記憶したT細胞やB細胞ができて治癒となる。

しかし、「免疫系の仕事はこれで終わりではありません」と国立がん研究センター研究所腫瘍免疫研究分野分野長の西川博嘉さんは指摘する。

「ウイルスを排除した後、増えたT細胞やB細胞をどうにかしないと、頻繁に感染と治癒を繰り返している人間の体は、リンパ球だらけになって、免疫応答が過剰になり、炎症が長く続いたり、自己免疫疾患に陥ったりしてしまいます。そのとき作用するのが〝免疫抑制機構〟という仕組みです。

獲得免疫のT細胞やB細胞は、異物排除という役割を終えると、抗原情報を記憶する細胞だけを留めて自ら消滅するのです(細胞死=アポトーシス)。このように、免疫系は恒常性を保つ精巧な仕組みを備え、かつ、再度同じ異物が入ってきたとき速攻攻撃を仕掛けられるよう抗体を残す、ということまでやってのけるのです」

なぜ、がんが発症するのか

異物ががん細胞であっても、その仕組みは同じ。

体内でがん細胞が増殖する過程で一部のがん細胞が壊れると、自然免疫に関わる樹状細胞などがやってきてそれを食べ、がん細胞の情報(遺伝子変異など)を取り込んで、T細胞やB細胞といった獲得免疫に伝達。それによって獲得免疫は活性化し、がん細胞に一斉攻撃をかけて死滅させるのだ。その後、免疫抑制機構が働き、記憶細胞を残して獲得免疫であるT細胞、B細胞は消失する。

実は、我々の体内では、がん細胞が毎日、数千個単位で生まれ、そのたびに免疫系の一連の作用によって消滅している。つまり、免疫系の仕組みが正常に機能していれば、理論上、臨床的ながんは発生しないといえるだろう。インフルエンザが治癒するように、がん細胞も臨床的ながんに成長する前に排除されるはずだからだ。

しかし、がんは確かに起きる。それは、外から入って来るウイルスや細菌と違い、体内の遺伝子変異によって発生するがん細胞は、増殖する過程で形を変え、がん細胞自身が徐々に進化を遂げるからなのだ。

もちろん、がん細胞は体内に本来あるべきものではないから、異物である。だから当然、免疫系は排除しようとするが、その裏で、がん細胞は遺伝子変異を重ねて増殖しながら、異物らしくないものを選択して、自己もどきの姿に変貌して、免疫系の監視から逃れようとするのだという。

「免疫系は、異物を攻撃して排除する一方、自己(自身の細胞)に対しては攻撃しないという仕組みも兼ね備えています。つまり、免疫系が、がん細胞を異物と認識すれば排除しようとするけれど、逆に自己と認識すれば攻撃しないわけです。

そんな免疫系の特性につけ込み、がん細胞は自らを〝異物〟でなく〝自己〟に近づけるように進化し、免疫系の攻撃をかわすようになりました。さらに、それだけでなく、がん細胞は、免疫系が通常使っている免疫抑制機構をも取り込んで、免疫チェックポイント分子を悪用。がん細胞自らが、免疫にブレーキをかけて、がん細胞の増殖を邪魔させないようにしているのです」

複雑にして精巧な免疫システム

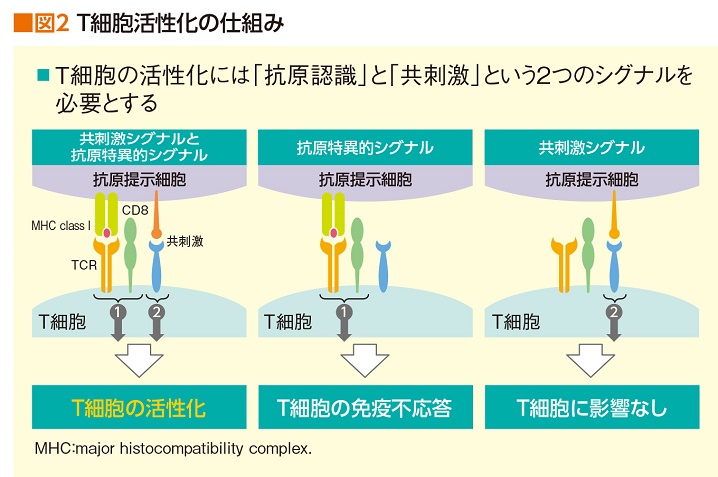

実は、獲得免疫のT細胞は、抗原提示細胞から異物情報が伝えられた(抗原認識)だけでは、攻撃を開始しない。なぜなら、抗原には、異物もあれば自己由来のものもあるため、抗原認識だけで闇雲に攻撃してしまうと、自己を傷めつけてしまい、自己免疫疾患に陥る可能性があるからだ。

そこでT細胞は、HLA(白血球抗原)を活用し、細胞内に何があるかを正確に把握する術(すべ)を獲得した。HLAとは細胞内の分子を表面に載せて提示してくれるシステム。異物情報を伝えられたT細胞は、自身の表面にT細胞レセプター(TCR)を出して、異物ありとされる細胞の異物の情報をHLAを介して認識することで細胞内の正確な情報をキャッチ。その上で、攻撃せよ(共刺激)シグナルが入ったときに初めて攻撃を開始するというシステムを作り上げた。つまり、抗原認識と共刺激という2つのシグナルがあって初めて、T細胞が活性化するわけだ(図2)。

「共刺激が伝達されるのは、感染や炎症を起こしているときです。2つのシグナルを受けたT細胞は活性化し、異物を排除しにかかるわけですが、ここで大事なのは、活性化と同時に抑制分子を出すということ。つまり、免疫機構はその応答の終息を見据えつつ活性化しているということです」

活性化するときは必ず抑制がかかる。そして、最終的には必ず抑えることで落ち着くという精巧、かつ絶妙な仕組みをもって、体内の免疫システムはバランスを保っているのだという。抑制がかからず、活性化が暴走するほど怖いことはないそうだ。その典型例が移植や輸血によって起こるGVHD(移殖片対宿主病)や自己免疫疾患。

免疫の暴走はコントロール不能。自己の臓器をコテンパンに痛めつけてしまうパワーを持つのだ。そんな自らの力を知る免疫機構は、活性化しつつ、抑制をかけ、異物排除と同時に終息するという見事なシステムを築き上げたわけだ。

この複雑にして精巧な免疫システムを操作して、がん治療に当たろうとするのが「免疫療法」である。いかに免疫機構に熟知した医療従事者が当たらなければ危険か、ということがわかるだろう。

「免疫チェックポイント阻害薬は、免疫療法の1つです。現在も日進月歩で明らかにされつつある免疫系を相手にする医療だからこそ、全国のがん拠点病院、国立がん研究センターなど、最先端の医療情報を把握するがん専門医のもとで、治療を受けてほしいと思います」

*オプジーボ=一般名ニボルマブ

同じカテゴリーの最新記事

- 1人ひとりの遺伝子と免疫環境で治癒を目指す! がん免疫治療が進んでいる

- 免疫チェックポイント阻害薬との併用療法で大きく前進 新たな進行期分類が登場した子宮体がんの現在

- 免疫チェックポイント阻害薬で治療中、命に関わることもある副作用の心筋炎に注意を!

- キイトルーダ登場前の時代との比較データから確認 進行性尿路上皮がんの予後が大幅に延長!

- 肺がんに対する免疫チェックポイント阻害薬の治療効果は腸内細菌が関係!

- 複合がん免疫療法が、がん薬物療法の主力に! 免疫療法の個別化医療を目指す

- 胃がん新ガイドライン「条件付き承認」で増える治療選択 1次治療でオプジーボ承認

- 乳がん治療にも免疫チェックポイント阻害薬が登場! トリプルネガティブ乳がんで承認、さらに――

- 初期治療から免疫チェックポイント阻害薬選択の時代へ 腎細胞がん治療はここまで来た!

- 患者にもわかりやすく明確化された推奨する治療・しない治療 全面改訂された「大腸癌治療ガイドライン」2019年版