- ホーム >

- 薬 >

- 免疫チェックポイント阻害薬

「抗体薬」は分子標的薬の一部や免疫チェックポイント阻害薬が含まれるが大きく異なる作用機序

次々に開発される免疫チェックポイント阻害薬とその併用療法

分子標的薬は、分子生物学的知見に基づいてデザインされた抗体薬だ。免疫チェックポイント阻害薬も同様の知見に基づいてデザインされた同じ抗体薬であるが、作用機序(メカニズム)が異なるため両者を区別するケースが多い。

免疫チェックポイント阻害薬は、ここ数年でさまざまながんに対して保険承認が相次いでいる。画期的な治療薬の免疫チェックポイント阻害薬について、がん免疫療法の専門家である国立がん研究センター先端医療科の北野滋久さんに伺った。

分子標的薬の一部と免疫チェックポイント阻害薬も含まれる「抗体薬」

現在、がんの薬物療法は多彩になり、延命効果の期待できる薬剤が次々にお目見えしている。その中でも近年その最右翼として注目を集めているのが、免疫チェックポイント阻害薬だ。

「考え方によっては、免疫チェックポイント阻害薬も分子標的薬の1種とみなすこともできる」と話すのは、国立がん研究センター先端医療科の北野滋久さんだ。

「一般的には、免疫チェックポイント阻害薬は、分子標的薬とは別のカテゴリーの薬として語られています。しかし、従来型の殺細胞性の抗がん薬以外の薬という点と、抗体薬という薬の作り方(創薬)の点から言うと、分子標的薬の1種という考え方もできる薬です」

北野さんは、分子標的薬と免疫チェックポイント阻害薬の違いについて次のように述べる。

「分子標的薬と免疫チェックポイント阻害薬の大きな違いは、その作用機序です。簡単に言うと、分子標的薬は、がん細胞内外に発現している特定の分子を標的にして、そこを狙い撃ってがん細胞自体を直接攻撃します。

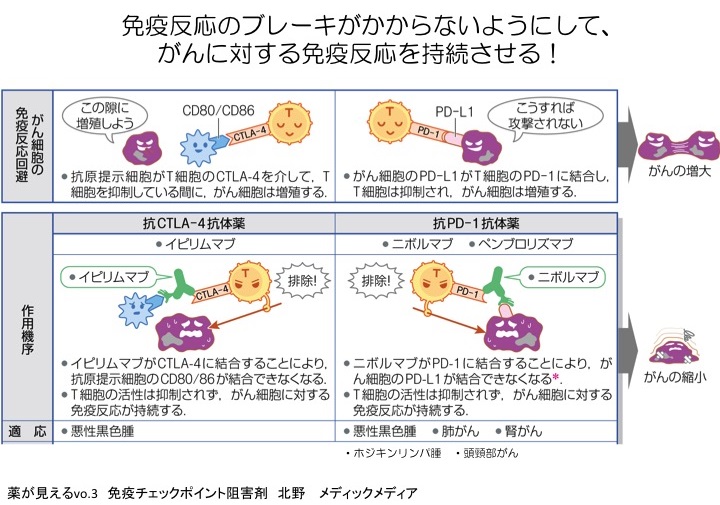

それに対して、免疫チェックポイント阻害薬は、がんを攻撃するリンパ球(T細胞)に出てきて、ブレーキをかけてしまう免疫チェックポイントという分子(CTLA-4、PD-1など)に、免疫応答を抑制するブレーキのスイッチが入らないように、抗体を結合させてブロック(遮断)し、がんを攻撃するリンパ球が思う存分働けるようにするのです。

つまり、免疫チェックポイント阻害薬による治療は、がんを直接攻撃する薬ではなく、あくまでも患者さん自身のリンパ球を活性化させるものなのです」(図1)

現在日本で使用できる免疫チェックポイント阻害薬は6薬剤

では、現在、実際に臨床現場で使われている免疫チェックポイント阻害薬の現状についてみていこう。

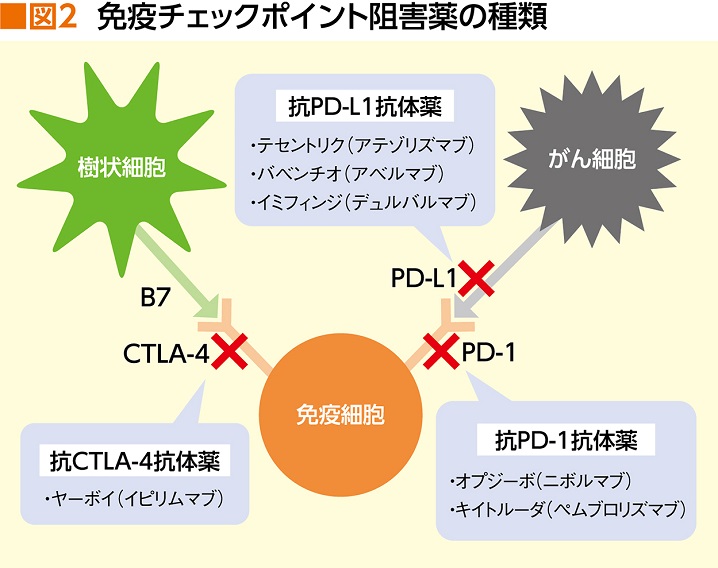

現在、日本では、免疫チェックポイント阻害薬は、抗CTLA-4抗体、抗PD-1抗体、抗PD-L1抗体の3種類で、6つの薬剤が保険承認されている(図2)。

最初にお目見えした薬は、メラノーマ(悪性黒色腫)に対する抗PD-1抗体である*オプジーボと、抗CTLA−4抗体である*ヤーボイだ。

「オプジーボによる治療の作用機序は、活性化T細胞膜上に発現するPD-1とがん細胞などに発現するPD-L1(他に抗原提示細胞、間質細胞にも)が結合するとT細胞の働きが弱るため、抗PD-1抗体であるオプジーボがPD-1に結合してPD-L1分子との結合を防ぐのです。一方、ヤーボイによる治療の作用機序は、活性化T細胞に発現するCTLA-4と、抗原提示細胞に発現するB7(CD80/CD86)が結合するとT細胞の働きが弱ってしまうため、それを防ぐために、抗CTLA-4抗体であるヤーボイがCTLA-4に結合するのです。また、ヤーボイにはCTLA-4分子を発現している制御性T細胞という免疫効果を抑えてしまう細胞を除去してくれる効果もあります」

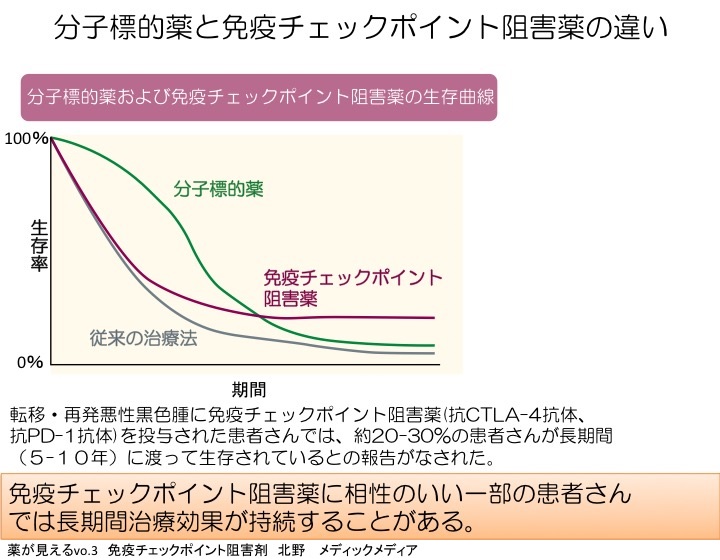

転移・再発メラノーマへの投与では、約20~30%の患者で長期間(5~10年)生存したという報告もある。ただし、その有効性においては、抗PD-1抗体(オプジーボや後述する*キイトルーダ)が、抗CTLA-4抗体であるヤーボイを凌駕した。

さらにオプジーボは、非小細胞肺がんで承認され、社会的に大きな話題となった。現在、オプジーボは、腎細胞がん、ホジキンリンパ腫、頭頸部がん、そして胃がんにも承認された。

その後、キイトルーダというオプジーボと同じ抗PD-1抗体の薬剤が、メラノーマと非小細胞肺がん、ホジキンリンパ腫、尿路上皮がん(膀胱がん)で承認された。

「非小細胞肺がんにおいては、オプジーボは、肺がんの標準治療である既存の抗がん薬との比較試験で有効性を示せなかったため、2回目の治療以降に使用できる薬剤となりました。一方のキイトルーダは、PD-1のリガンド(結合物質)で、がん細胞のうちPD-L1分子が50%以上の発現割合を示す場合は、初回治療で使えることとなりました」

キイトルーダが登場し、オプジーボやキイトルーダが各種がんへの適応拡大が進み、薬価が半額以下になるという効果も呼んだ。

PD-1のリガンドであるPD-L1側に結合して免疫応答の抑制のブレーキを外す抗PD-L1抗体では、*テセントリクが非小細胞肺がんに、*バベンチオがメルケル細胞がん(悪性度が高い希少皮膚の神経内分泌悪性腫瘍)、メラノーマに、*イミフィンジ(2018年7月2日承認)が、放射線化学療法を施行された局所進行非小細胞肺がんにそれぞれ承認されている。

臓器横断的に申請中のキイトルーダ

「現在、一番注目されているのは、マイクロサテライト(ゲノム上に存在する反復配列)不安定性の高い(MSI-H)ことが要因で発症したがんに対する、キイトルーダによる治療です。MSI-Hは、臓器横断的に存在します。ヒトの体には、紫外線や添加物、環境などによって後天的に、日々、遺伝子に傷がつきますが、そのほとんどを自分自身で修復しています。ところが、このMSI-Hの人は、遺伝子の修復がしにくいため、どんどん遺伝子に傷が重なり、がんになりやすいわけです。若くしてがんを発症するリンチ症候群(遺伝性非ポリポーシス性大腸がん)とも関連があります。

日本人の場合、大腸がんでは2~3%くらいが、MSI-Hであると言われています。遺伝子に傷ができると、変異タンパク(がん抗原)を作りやすくなり、その変異タンパク由来のアミノ酸ペプチドをリンパ球が認識することをきっかけとして、がん細胞を攻撃することができるため、遺伝子変異が多いと免疫療法が効きやすい傾向にあります」

アメリカでは昨年(2017年)、MSI-Hの患者に対してキイトルーダがFDA(米国食品医薬品局)で承認され、小児がんも含めがん種横断的に使用できる。日本でも承認申請中であると北野さんは話す。

また、免疫チェックポイント阻害薬療法の画期的な特徴は、一部の患者ではあるが、治療効果が一度認められると、その後治療を中止しても効果が持続することがある点だ。さらに、安定(SD)状態を維持したり、進行(PD)とされた後にも治療効果が現れる場合があるということだという(図3)。

同じカテゴリーの最新記事

- 1人ひとりの遺伝子と免疫環境で治癒を目指す! がん免疫治療が進んでいる

- 免疫チェックポイント阻害薬との併用療法で大きく前進 新たな進行期分類が登場した子宮体がんの現在

- 免疫チェックポイント阻害薬で治療中、命に関わることもある副作用の心筋炎に注意を!

- キイトルーダ登場前の時代との比較データから確認 進行性尿路上皮がんの予後が大幅に延長!

- 肺がんに対する免疫チェックポイント阻害薬の治療効果は腸内細菌が関係!

- 複合がん免疫療法が、がん薬物療法の主力に! 免疫療法の個別化医療を目指す

- 胃がん新ガイドライン「条件付き承認」で増える治療選択 1次治療でオプジーボ承認

- 乳がん治療にも免疫チェックポイント阻害薬が登場! トリプルネガティブ乳がんで承認、さらに――

- 初期治療から免疫チェックポイント阻害薬選択の時代へ 腎細胞がん治療はここまで来た!

- 患者にもわかりやすく明確化された推奨する治療・しない治療 全面改訂された「大腸癌治療ガイドライン」2019年版