がんと生きる知恵

心的外傷後成長(PTG)とは がんという悲しみ体験から、生きることを深く考えるようになること

がん告知によって、突如、命の期限を突きつけられたとき、人は悲しみ、怒り、苦しむ。そして少しずつ立ち上がり、それまでとは様変わりしたその後の人生について考え始める。そのときこそ、自らが本当に求めていたこと、自身の真理に行きつくのかもしれない――。

当たり前と思っている日常が壊れたとき

現代人の多くは、日々生きていくこと、生き続けることを当然と思って毎日を過ごしている。人生はこの先、10年、20年と続き、今日と明日はさほど変わらず過ぎていく。1年後は今と大差ないだろう、5年後はこうありたい、10年後はどうなっているだろう、などと期待と不安を抱きつつ、未来に思いを馳せながら生きている。何の疑いもなく。

ところが突然「がん」に罹患すれば、当たり前と思っていた何十年先の未来が不確かなものに感じられるし、「進行がん」であれば、明確に命の期限を意識せざるを得ない。「これからも生きていく」という前提が崩れ去り、それまで培ってきた価値観や世界観が意味をなさなくなってしまったとしたら……。

今回は、がんという衝撃的な出来事に遭遇して、恐怖と悲しみで心が立ち往生してしまったときの処し方を、国立がん研究センター中央病院精神腫瘍科長の清水研さんに教えていただきたいと思う。

〝精神腫瘍科〟とは、がん専門の精神科および心療内科のことをいう。がんによってそれまでの人生観を根本から覆されたとき、人はいかに心を立て直し、その後の人生を改めて考え始めることができるようになるのか。

清水さんにヒントをもらいながら、考えていきたい。

しっかり悲しむということ

「がんになって命の期限を目の当たりにしたら、まず、なぜ自分だけがこんな目に合わなければならないのか? という悔しさ、怒り、悲しみ、そして恐怖などが、止めどなく襲ってきます」

がん告知の場面が頭の中を何度もよぎり、恐怖と悲しみが途切れない。眠りたくても眠れない。告知前までの自分とは違う人間になってしまったようで、震えが止まらない。これから、一体どうしたらいいのかわからない……。

「そうした感情が起こるのは当たり前です。初めに申し上げたいのは、怒りも悲しみも、決して悪いものではない、ということです。それどころか、やりきれない思いを癒すために、とても大事なものなのです。怒って泣いて、悲しくて泣いて、たくさん泣くことで、少しずつ目の前の現実と向き合えるようになっていくと考えてください」

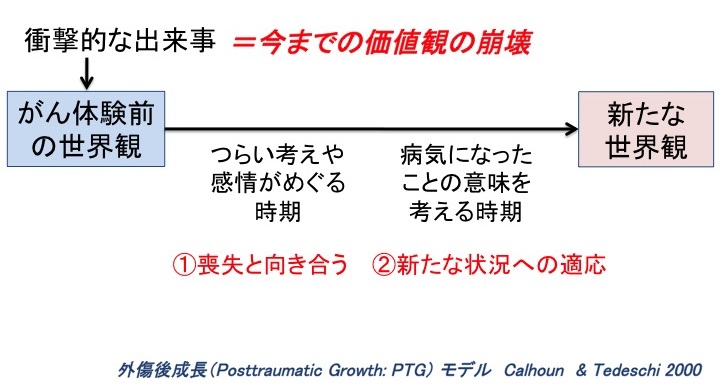

突然のがん告知を受け、それまでの前提であった世界観が崩れ去ったとき、目の前には2つの課題が現われる、と清水さんは言う。

「1つ目は、悲しみ、怒り、苦しみという感情から目を背けず、しっかり悲しんで、しっかり落ち込むという課題です」(図1)

悲しくて苦しくて当たり前。むしろ、悲しみや怒りは、身動きできなくなった気持ちが前へ進む手助けになってくれるというのだ。

「こんなことはたいしたことではない」と自分に言い聞かせ、悲しみや怒りの感情に蓋をして平静を装う方法で困難を乗り越えようとする人もいるだろう。弱みを見せてはいけないと思って生きてきた人にとっては、負の感情を露わにすること自体に抵抗があるかもしれない。もちろん、苦難との向き合い方は人それぞれだし、こうしなければならないというものではない。ただ、命に関わる出来事の場合、つらい気持ちを押し込める方法で立ち向かうのはかなり骨が折れることになるそうだ。

自分は今、立っていられないほど傷ついていて、悲しくて苦しいのだという事実を、まず自分自身が認めてあげることからスタートしよう。そして1人でいい、信頼している人に、傷ついている自分の気持ちをありのまま話すことができるといいそうだ。

「悲しみや怒りをまず自分自身で認めて、しっかり心に刻み、かつ信頼できる人に心を開いて話すことが突破口になります。少しずつですが、以前とは違うこれからの人生をどう生きようか、どう生きたいか、を考え始めることができるようになるのです」

それまでの人生観が崩れ去ったことに対してしっかり怒り、悲しむという時間を経て、2つ目の課題である「その後の生き方を新たに考え始める」ようになるというのだ。とはいえ、それは単純に切り替わるわけではない、と清水さんは言う。

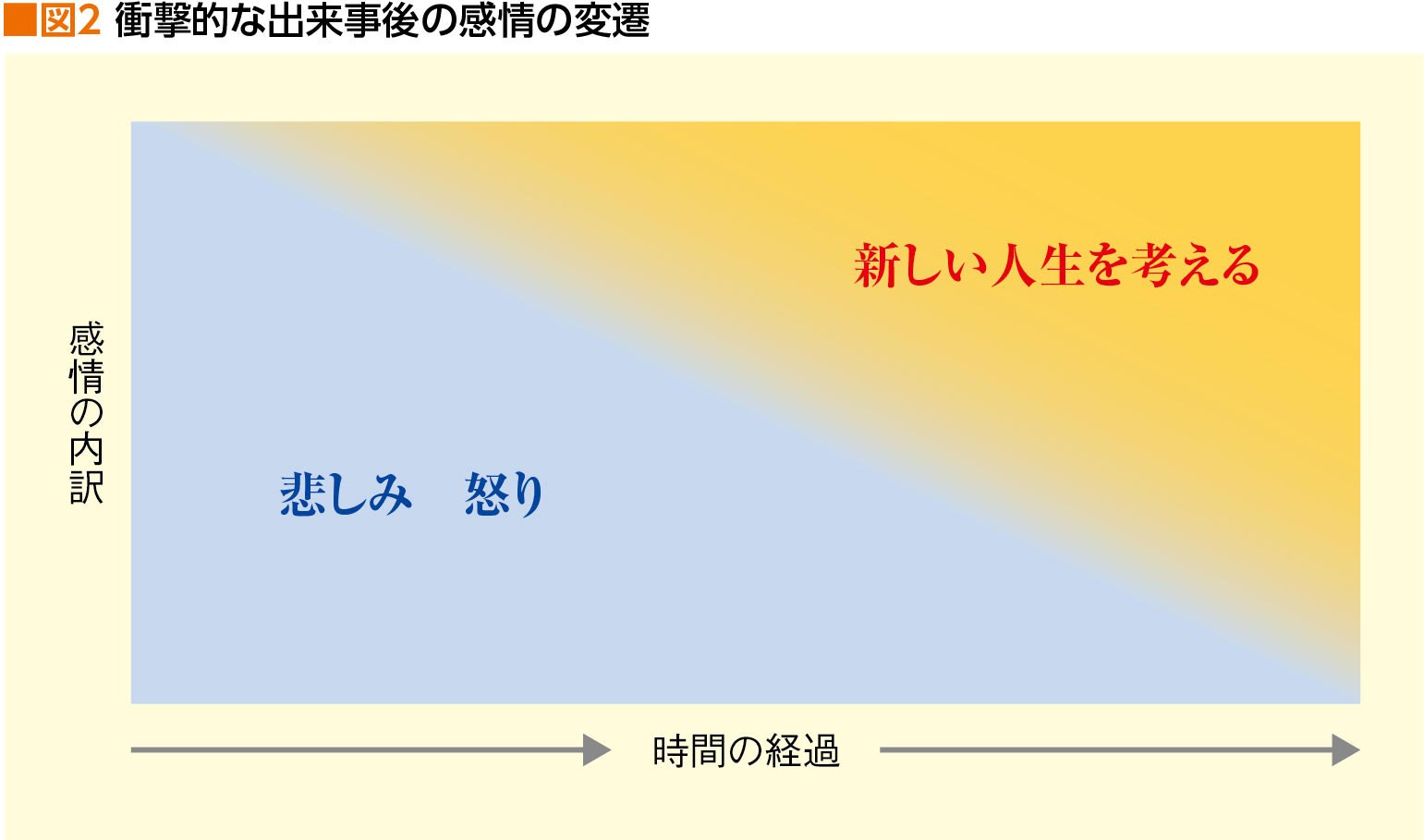

「悲しみや怒りは簡単には消えません。最初は病気の受容というにはほど遠いかもしれませんが、『この事実は変えられないんだ』というあきらめに近い感覚が、実は2つめの課題に取り組むはじまりです。悲しみや怒りが、徐々に、新しい人生を考えるという方向にシフトしていくと捉えてください。切り替わるのではなく、少しずつ、グラデーションのように移っていく感じです」(図2)

自分を粗末にしないことから信頼が生まれる

一方、がんになって自分の死が迫ってきているというのに、仕事や家族の心配ばかりし、自分の悲しみは二の次どころか、いちばん最後に追いやってしまう人が日本人には多い。その人たちは、「自分を粗末にしていることに気づいていない」のだそうだ。

仕事を失って家族を守れなくなってしまうと思い込む男性もいるし、妻として母親としての役割が果たせなくなると悲観する女性もいる。そして、ひたすら「申し訳ない」という気持ちばかりが押し寄せ、結果、本当は悲しみ苦しんでいる自分自身に目を向けられなくなってしまうのだという。

「弱っている姿は家族に見せられない」と強がって、涙も見せない人も年配の男性には多い。幼い子どもを持つ母親は、「私がいなくなったら、この子はどうなってしまうのだろう……」と考えただけでオロオロし、パニックを起こしてしまう。

「両者に共通するのは、家族(子ども)は無力で弱い存在だから、自分が守らなくてはならないと強く思ってしまっていることです」と清水さんは指摘する。

自分の気持ちを粗末にしてしまうと、自分に自信が持てなくなり、無意識のうちに「人は弱い存在」だという前提が生まれてしまう。その結果、家族や子どもの力を信頼できないことに繋がるそうだ。

まずは、自分の身に起きていることを見つめ、今、とてつもなく悲しく傷ついていることを認めて、しっかりとその感情を心に刻みこもう。「私は悲しい。苦しい。悔しい!」と。泣いてもいい。叫んでもいい。

「そうすれば、ありのままの自分であってもいいんだと思えるので、自分を信じられるようになると思います。すると、おのずと家族1人ひとりを、1人の人間として尊重して見られるようになるでしょう。たとえ幼い子であっても、その子が自分の人生を自らの足でしっかり生きていけると信じられるようになるのではないでしょうか。子どもの生きていく力を信頼できるようになるのです」