今後は免疫チェックポイント阻害薬と分子標的薬の使用順序のエビデンス構築が課題

新たな薬剤の登場で予後は大きく改善! 進行腎がんの薬物療法最前線

サイトカイン療法時代から分子標的薬時代に入り、予後(よご)が大きく改善した進行腎がんの薬物療法。昨年(2016年)には、新たに免疫チェックポイント阻害薬が治療薬として加わり、治療選択肢はさらに増えている。進行腎がんの薬物療法はどのように進めていけば良いのか。専門家に話を聞いた。

分子標的薬の登場で治療選択肢は細分化

進行腎がんにおける薬物療法は、昨今、その選択肢が増えてきた。転移を有する腎がんの治療において、他の多くのがん種と異なるのは、他臓器に転移している場合でも、基本的には原発巣である腎臓に対する手術を行うという点だ。

「他の臓器に転移をしていたとしても、手術で原発巣を切除したほうが治療成績は良いという報告があります。ですので、進行腎がんに対しては、基本的には手術で腫瘍のある腎臓を摘出し、それに加えて薬物療法が行われることになります。薬物療法については、以前は、免疫療法であるサイトカイン療法として、インターフェロン(IFN)やインターロイキン2(IL-2)といった薬による治療が行われていましたが、分子標的薬の登場とともに、治療の選択肢が細分化されてきました」

そう話すのは、がん研有明病院化学療法部総合腫瘍科部長の高橋俊二さんだ。

最近では、免疫チェックポイント阻害薬である*オプジーボの登場が大きな話題となっているが、選択肢の多い分子標的薬による治療をいかに有効に行っていくかが大切だと指摘する。

*オプジーボ=一般名ニボルマブ

患者のリスクに基づいて治療薬を選択する

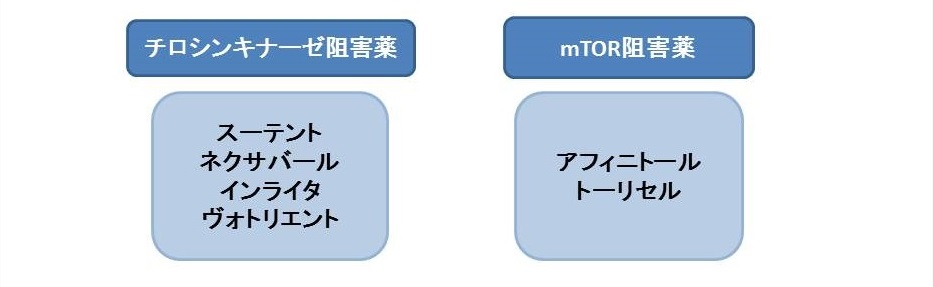

現在、進行腎がんに対する分子標的薬には「チロシンキナーゼ阻害薬(TKI)」と「mTOR(エムトール)阻害薬」という2つのタイプの薬剤がある。

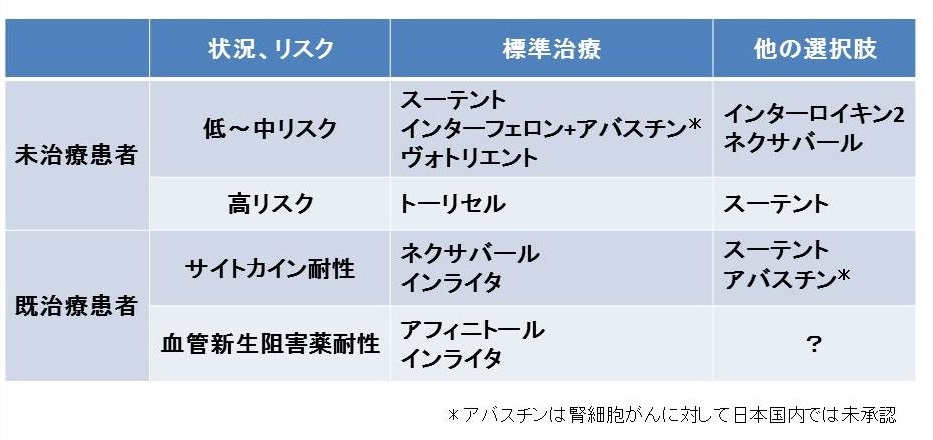

「チロシンキナーゼ阻害薬」としては、*スーテント、*ネクサバール、*インライタ、*ヴォトリエントの4剤、「mTOR阻害薬」としては、*アフィニトール、*トーリセルの2剤がある(図1)。これだけ選択肢のある薬剤をどのように使い分けていけば良いのだろうか。

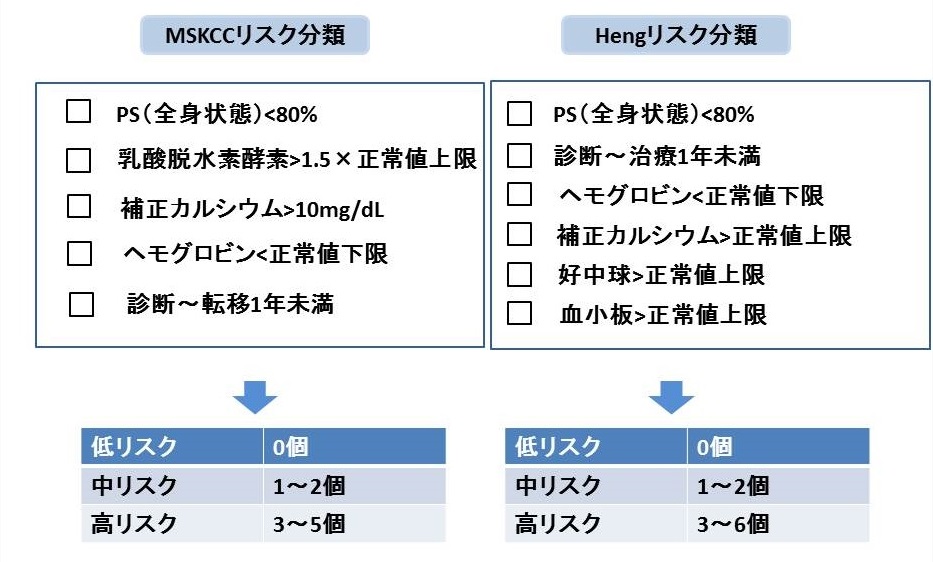

基本的な考え方としては、患者の状態を「低~中リスク」と「高リスク」に分けて、それぞれのリスクに応じた薬剤が使われる。リスク分類としては、米国のメモリアルスローンケタリングがんセンターが、サイトカイン療法時代に提唱した①MSKCCリスク分類、その後の分子標的薬治療に対応すべく考案された②Hengリスク分類――の2つが使用されており、当てはまる項目数によって、それぞれリスクが決まってくる(図2)。

「現在、MSKCCリスク分類とHengリスク分類の2つがありますが、基本的な考え方はさほど変わりはありません。MSKCCリスク分類に、好中球や血小板の評価項目などが加わったのが、Hengリスク分類になります。MSKCCリスク分類はサイトカイン療法時代に提唱されたものですが、今でも一般的に使用されています」

それでは、そのリスク分類に基づき、治療はどのように進めていくのだろうか。

*スーテント=一般名スニチニブ *ネクサバール=一般名ソラフェニブ *インライタ=一般名アキシチニブ *ヴォトリエント=一般名パゾパニブ *アフィニトール=一般名エベロリムス *トーリセル=一般名テムシロリムス

1次治療ではスーテント、ヴォトリエントを使用するケースが多い

ASCO(米国臨床腫瘍学会)が2013年に提唱した腎細胞がん治療アルゴリズム(日本も含む)は図3の通りだ。

そのガイドラインに則ると、「低~中リスク」に対してはスーテントかヴォトリエントが選択される。他にも、インターフェロンと*アバスチンの併用が記載されているが、日本ではアバスチンが腎がんに対して保険承認されていないため使うことはできない。

「高リスク」に対してはトーリセルが標準治療となっている。

このアルゴリズム(治療手順)を踏まえ、がん研有明病院における治療選択を示したものが図4だ。

「私たちは、『低~中リスク』にはスーテントもしくはヴォトリエントを使用しています。また、転移が肺のみの場合にはインターフェロンを使用する場合もあります。『高リスク』に対しては、スーテントとトーリセルが選択肢としてあがりますが、トーリセルに関しては、臨床試験の結果からその有効性が認められていますが、基本的には進行を止める薬であり、腫瘍が縮小して症状が改善されるケースはあまり多くありません。ですので、実際にはスーテントを使うケースが多いです」

リスクを考慮して治療選択をするのだが、実際にはスーテントやヴォトリエントがメインに使われていることが多いという。

*アバスチン=一般名ベバシズマブ

肺転移のみの低リスク患者ではインターフェロンの選択肢も

スーテントとヴォトリエントだが、治療成績としては同等であり、各施設の考え方や、副作用の観点から薬剤を選択する。

「スーテントは骨髄抑制(こつずいよくせい)が強く出ることが多く、とくに血小板が低下しやすいので注意が必要です。一方、ヴォトリエントで問題になるのは肝障害です。患者さん個々の合併症などを考慮して、それぞれ選択します」

スーテントについては、原則4週投与して2週休むというサイクルで行うことになっているが、骨髄抑制や吐き気といった強い副作用が現れるため、施設によっては、2週投与して1週休みという方法を導入しているところもあるという。

一方、高橋さんの施設ではヴォトリエントを使用するケースが多い。

「ヴォトリエントのほうが骨髄抑制と倦怠感が少ないため、患者さんはQOL(生活の質)といった点で、やや楽になります。実際、スーテントとヴォトリエントを比較した臨床試験では、治療成績は同等だが、QOLにおいてヴォトリエントのほうが良かったという結果が出ています」

また、低リスクで肺転移のみの場合は、副作用が少ない従来の治療法であるインターフェロンでもコントロールできる。そして、もしそれで効果が出ずに、病状が進行してしまった場合には、ネクサバールかインライタを使うといった方法などがある。

「肺転移のみの低リスク患者さんでは、インターフェロンだけで長くコントロールできる方もおられます。患者さんにとって、チロシンキナーゼ阻害薬をずっと使い続けるというのは、副作用の観点から言うと、正直しんどい部分があります。その点、インターフェロンは少し熱が出たりはしますが、副作用はあまりありません。ですので、肺転移だけでインターフェロンの効果が期待できそうな人は、1次治療として単独で治療を開始しても悪くはないだろうと考えられています」

同じカテゴリーの最新記事

- 免疫チェックポイント阻害薬の2剤併用療法が登場 肝細胞がんの最新動向と薬物療法最前線

- 新薬や免疫チェックポイント阻害薬も1次治療から 胃がんと診断されたらまずMSI検査を!

- リムパーザとザイティガの併用療法が承認 BRCA遺伝子変異陽性の転移性去勢抵抗性前立腺がん

- 免疫チェックポイント阻害薬で治療中、命に関わることもある副作用の心筋炎に注意を!

- SONIA試験の結果でもCDK4/6阻害薬はやはり1次治療から ホルモン陽性HER2陰性の進行・再発乳がん

- dose-denseTC療法も再脚光を ICI併用療法やADC新薬に期待の卵巣がん

- 心不全などの心血管の副作用に気をつけよう! 乳がんによく使われる抗がん薬

- 新規薬剤の登場でこれまでのサブタイプ別治療が劇的変化! 乳がん薬物療法の最新基礎知識

- 世界最大規模の画期的研究の一部解析結果が発表 大腸がんの術後補助療法の必要性をctDNAで判断する

- 「過剰検査・過剰治療の抑制」と「薬物療法の進歩」 甲状腺がん治療で知っておきたい2つのこと