アバスチン、サリドマイド他、複数の治験が進行中

注目の血管新生阻害剤

新しい作用機序ではあるけれど……

かつて「分子標的治療(分子標的薬)」といった言葉がブームになり、それは今でも続いています。がん研究の最先端から生まれた技術であり、従来の抗がん剤とは性質の異なる作用を期待できることもあって、医療従事者だけでなく患者さんにも広く知られるところとなりました。学会などでは、「分子標的治療」と題した講演が人であふれかえるほどです。いつの時代にも、注目を集めるキーワードが存在し、それは絶えず更新されています。がん研究の世界でも例外ではありません。分子標的治療が世界的な潮流となりました。そして今、次に続くキーワードとして「血管新生阻害」が注目を集めているのです。

しかし、前者の「分子標的薬」と後者の「血管新生阻害剤」では、意味合いが若干異なる印象を受けます。つまり、分子標的薬にはある種の統一されたイメージを持つことができたのに対して、血管新生阻害剤にはそれを持ちづらいのです。まず、分子標的薬から簡単に説明いたしましょう。国立がん研究センター研究所の西尾和人さんが、市民講座でわかりやすい解説をされています。「従来の抗がん剤は、農薬を空中散布するのに似ています。雑草(がん)が駆除されるのと同時に、穀物(正常組織)にも何らかの影響がでるのです。そこで、雑草だけを狙い撃ちする方法として分子標的薬が開発されました」。この説明は、実にその通りだと思われます。がんの遺伝子や、その遺伝子によって作り出されるタンパク質のみに集中し、それを攻撃する薬剤が分子標的薬です。

さて、血管新生阻害剤はどうでしょうか? 文字通りに受け取れば、「血管が新しく生まれるのを阻害する薬剤」となります。がんの成長には多くの栄養分が必要となるため、がん自身が周囲から血管を呼び込むことで栄養分を調達しています。その際に起こるのが血管の新たな誕生(血管新生)であり、その血管新生を阻害すれば「がんを兵糧攻めにできる」といった理屈です。

しかし、この理屈では従来の抗がん剤を超える効果が期待できないと考える研究者もいます。例えば、「一定以上の大きさに成長して見つかったがんは、すでに十分な血管を作りあげており、血管新生を阻害してもがんは縮小しない可能性がある」などの考え方です。これには一理あって、初期に開発された血管新生阻害剤などは事実、抗腫瘍効果(がんを縮小させる効果)に劣っていました。

一方、最近になって登場した血管新生阻害剤の中には、効果の高いものを見受けます。そうした薬剤はもしかすると、がんの縮小に直接働く作用と、血管新生阻害に働く作用の両面を兼ね備えているのかもしれません。場合によっては、がん縮小の直接的作用が主体であり、血管新生阻害は脇役になっていることさえ考えられます。とすれば、それらの薬剤をあえて血管新生阻害剤と銘うつ必要性は無く、単に血管新生阻害作用もあるといった程度の認識で良いのかもしれません。

学問の立場からは分類することが大切であり、また、新しいキーワードを必要とする情報発信者の意向もあって、血管新生阻害剤といった言葉が使われるようになり、拡大する傾向にあります。しかし、その内容や効果は様々ですから、薬剤個々に正しい情報を持つことが望まれます。血管新生阻害剤全般を指して、「次世代を担う夢の新薬群」といったイメージができあがることは間違いだと思います。血管新生阻害剤だから効果が高いのではなく、効果のある薬剤に血管新生阻害作用も含まれていた、と考えるのが妥当ではないでしょうか。

血管新生の仕組みと、血管新生阻害剤の分類

[図2:がん転移のメカニズム]

[図3:血管新生の詳細な仕組み]

[表1:海外にて臨床試験進行中の血管新生阻害剤(抜粋)]

がんが成長する際、がん細胞は栄養や酸素を得るために自ら血管を引き込もうとします(図1)。これが血管新生と呼ばれる現象です。がん細胞は大きくなるのが早く、そのため多量の栄養や酸素を必要としますから、この血管新生なくしては成長が止まってしまうのです。動物実験で血管新生を阻害すると、がんは発生しても数ミリの大きさにしかならず、そのまま休眠状態になることがわかっています。また、血管新生には、がんの成長以外にもう1つの重要な意味があります。それは転移です。がんが遠く離れた場所へ移動するためには、周囲から血管を引き込んでその中に潜り込み、血液の流れに乗る必要があります(図2)。ですから、血管新生を阻害することは、転移の抑制にも働く可能性があります。

ただし、血管新生を阻害することで期待されるこれらの効果は、患者さんにおいて十分に発揮されない場合も想像されます。なぜなら、発見されるものの大半は、新生血管を自身の中へ引き込んで一定以上の大きさに成長した後のがんであり、かつ、血管新生阻害剤はすでにがんの中へ引き込まれた血管を攻撃することがないからです。従って、血管新生阻害剤に対しては「がんが今よりも大きくならない効果」を基本に考え、がんの縮小を望む場合には従来の抗がん剤との併用が勧められています。転移に関しても同様です。がんは血管の中を移動する以外にも、リンパ管などを通じて移動しますから、血管新生を阻害しただけでは転移を完全に阻止できません。その意味からも、多剤併用にて血管新生阻害剤の臨床試験が行われているのです。

血管新生阻害剤の研究は古く、1970年代から始まっています。当初は良い効果が得られませんでしたが、最近では分子標的薬の開発技術が広まることで、血管新生阻害剤にも良好な効果が期待できるようになっています。つまり、血管新生阻害剤の中には、分子標的薬として開発されたものが増えているということです。

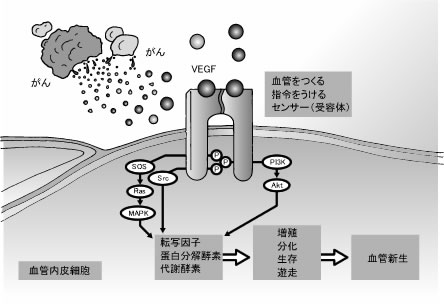

がんが血管を引き込む際には、がん細胞からある種の物質が周囲の血管に向けて放出され、それを受けとった血管が今度はがんに向けて枝を伸ばす。これが血管新生の仕組みであり、がん細胞はそのために様々な指令物質を作り出して、周囲の血管はその指令を受け止めています(図3)。ですから、分子標的薬として開発された血管新生阻害剤は、「がん細胞が指令物質を作れなくする作用」か、または「作られたにせよ除去する作用」、もしくは「周囲の血管が持っている指令受信センサー(受容体)に蓋をする作用」のいずれかを発揮するように設計されているのです。

ところで、新生血管を作りなさいと指令している物質の代表格は何かといえば、それはVEGF(血管内皮成長因子)と呼ばれるものであり、これを標的にした分子標的薬が海外にて多数治験されているところです。VEGF以外にも指令物質は色々ありますから、それらを標的にした分子標的薬も同時に多数治験が行われています(表1)。まさに、血管新生阻害剤は、いま開発ブームに騰いている状況です。

一方、分子標的薬としては開発されませんでしたが、後の研究で血管新生阻害作用が見出された薬剤も多数存在します。サリドマイドがその代表であり、他にもインターフェロンやプロラクチン(女性ホルモンの一種)、フマリン(医薬品未承認)、COX-2阻害薬(抗炎症薬の一種)などにも血管新生阻害作用があるとの報告がされています。研究者によっては、これらも血管新生阻害剤に含めて議論する場合があるため、血管新生阻害剤の範囲は相当な広がりをみせています。血管新生阻害剤の定義が未だ曖昧な背景には、こうした事情も含まれています。ですから、先に述べた通り、読者の皆様は血管新生阻害剤という分類や言葉(雰囲気)に左右されず、薬剤個々の正しい情報を選択して下さればと思います。

同じカテゴリーの最新記事

- 免疫チェックポイント阻害薬の2剤併用療法が登場 肝細胞がんの最新動向と薬物療法最前線

- 新薬や免疫チェックポイント阻害薬も1次治療から 胃がんと診断されたらまずMSI検査を!

- リムパーザとザイティガの併用療法が承認 BRCA遺伝子変異陽性の転移性去勢抵抗性前立腺がん

- 免疫チェックポイント阻害薬で治療中、命に関わることもある副作用の心筋炎に注意を!

- SONIA試験の結果でもCDK4/6阻害薬はやはり1次治療から ホルモン陽性HER2陰性の進行・再発乳がん

- dose-denseTC療法も再脚光を ICI併用療法やADC新薬に期待の卵巣がん

- 心不全などの心血管の副作用に気をつけよう! 乳がんによく使われる抗がん薬

- 新規薬剤の登場でこれまでのサブタイプ別治療が劇的変化! 乳がん薬物療法の最新基礎知識

- 世界最大規模の画期的研究の一部解析結果が発表 大腸がんの術後補助療法の必要性をctDNAで判断する

- 「過剰検査・過剰治療の抑制」と「薬物療法の進歩」 甲状腺がん治療で知っておきたい2つのこと