痛みを上手に取って、痛みのない時間を! 医療用麻薬はがん闘病の強い味方

米国では麻薬性鎮痛薬オピオイドの過剰摂取(乱用)による死者が急増し、2017年にトランプ政権が非常事態宣言を発令した。これに対し、わが国では『ダメ。ゼッタイ。』普及運動で知られる麻薬撲滅運動が功を奏し、日本は世界的に見ても薬物生涯経験率が最も低い国だ。

反面、がん治療で使われる医療用麻薬性鎮痛薬(以下、医療用麻薬)の使用量は、今日なお必要量の15%強にとどまる。そのため、厚生労働省も医療用麻薬の適正使用推進に動き出し、一般向け公開講座を年2回開催している。医療用麻薬の最新情報について、星薬科大学(東京・品川区)薬物依存研究室特任教授/名誉教授の鈴木勉さんに伺った。

『ダメ。ゼッタイ。』普及運動の余波?抵抗感持つ若い人も

がんの痛みに、麻薬の1種であるオピオイド鎮痛薬を積極的かつ適正に使おうという指針、「WHO方式がん疼痛治療法」を世界保健機関(WHO)が発表し、その普及のための『がんの痛みからの解放』が刊行されたのは1986年。これを受け、日本でもモルヒネ徐放性製剤(薬物を徐々に放出するよう製剤学的に工夫をした薬剤)が初めて導入されたが、日本ではその拡がりは今も欧米諸国に遠く及ばず、2016年現在で医療用麻薬の使用量は必要とされる量の15.45%に過ぎないという試算もある(2016年9月3日「朝日新聞 Be report」)。

2007年5月号の弊誌「がんサポート」の記事に、医療用麻薬には5つの誤解があるとする専門家の見解が掲載されている。その誤解とは、医療用麻薬を使うと①依存性があり一度使い始めたらやめられない、②錯乱や幻覚・幻聴が起こる、③次第に効かなくなり最終的に痛みのコントロールができなくなる、④強い副作用があり防ぐことができない、⑤死期が早まるの5つである。

これらの誤解や医療用麻薬を取り巻く環境はこの10年でかなり改善されたものの、医療用麻薬に対する抵抗感は別な意味で強まっていると、鈴木さんは言う。

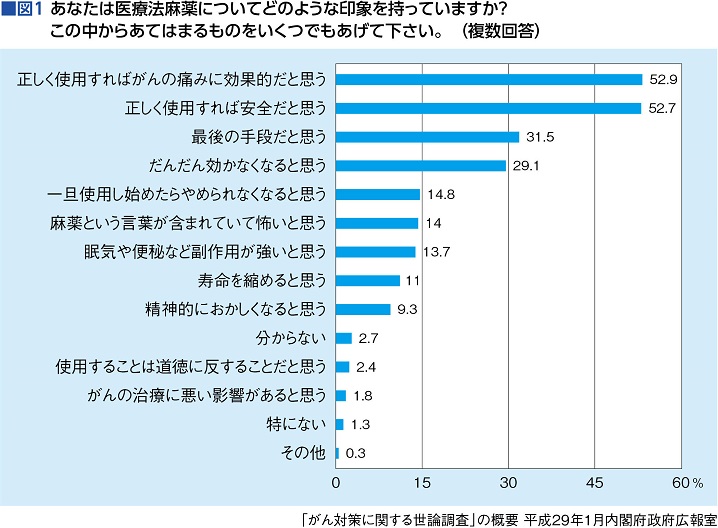

「麻薬には方向性の違う2つの啓発が必要です。1つは麻薬の乱用防止。日本はこれまでこの啓発には一所懸命取り組んできました。覚醒薬の危険を呼びかける『ダメ。ゼッタイ。』普及運動を知らない方はいないのでは、と思います。運動は効果を挙げましたが、一方、一般に向けた医療用麻薬適正使用の推進は広報されませんでした。しかし、医療者に対する啓発は進み、患者さんが正しい知識を得られる環境も整ってきています。結果として、医療用麻薬は『正しく使用すればがんの痛みに効果的だと思う』、『正しく使用すれば安全だと思う』と考える人が5割を超えた反面、『ダメ。ゼッタイ。』普及運動の啓発を受けた18歳~49歳の若い世代で、『医療用麻薬は使いたくない/できれば使いたくない』という人がじりじり増え、4割に達しています」

鈴木さんが挙げた統計は、内閣府による「がん対策に関する世論調査」(図1)

この傾向は、今年(2019年)8月に塩野義製薬が行ったインターネットによる調査でも確認できる。この調査は一般500名、がん患者500名、合計1,000名に対して行われたもので、がんの患者さんが適正使用に対して一般の人より肯定的な反面、「だんだん効かなくなる」(一般18.2%、がん患者23.4%)、「いったん使用し始めたら、止められなくなると思う」(一般10.0%、がん患者11.8%)などは、むしろがん患者に多いことがわかった。

医療用麻薬の適正使用を広める推進会議も始動

小学校高学年までを対象としたアニメDVD

この状況を改善すべく、鈴木さんらは昨年(2018年)、「一般社団法人医薬品適正使用・乱用防止推進会議」を立ち上げ、小学校高学年までを対象としたわかりやすいアニメーションDVDやパンフレットを作成・配布して、医療用麻薬適正使用についての啓発を開始した。DVDには中学生ショウくんとお父さんが登場する。お父さんは膵がんと診断され、痛み止めとして医療用麻薬を処方されるが、医療用麻薬の使用量を増やすことに強い抵抗感を示す。これに対し、医師はこのように説明する。

「今のように強い痛みがある状態では、心も体も痛みに負けて病気に立ち向かうことが難しくなります。痛みを和らげることで食欲も出てきて、体力や気持ちも上向きます。そして、今までやりたいと思っていてできなかったこともできるようになります。医療用麻薬性鎮痛薬で、気持ちよさを求めて不必要に薬がほしくなることはありません。なので、心配なさらないで大丈夫ですよ」(写真2)

医療用麻薬「5つの誤解」に対する回答は

ここで前述の5つの誤解について現状を簡単に解説しておくと、まず①の依存性については、「医療用麻薬を適正使用した場合、その精神依存はほとんど問題にならない」と鈴木さんは語る。

薬物による依存は、快楽物質とも呼ばれる神経伝達物質ドパミンが脳内に過剰に放出されたり、それを感受して脳の神経系が過剰に活性化することで得られる多幸感を、薬剤により繰り返し感じることで起こるとされている。一方、医療用麻薬の繰り返し投与後の休薬により活性化される神経細胞は脳内のある部位に密集しており、この細胞が活性化するとダイノルフィン(痛いときに不快感を起こす物質)が分泌されてドパミンの分泌が抑制され、その薬剤に対する嫌悪効果が現れることもわかっていた。

そこで、鈴木さんらは足裏に炎症を起こしたラットに、炎症を起こしていないラットでは精神依存を起こす用量の医療用麻薬(モルヒネ)を投与する実験を実施。その結果、炎症を起こしたラットでは、モルヒネへの精神依存が起こらなかったことを確認した。

「がんなどの痛みがある人にモルヒネを適正に使用した場合、ドパミン放出は起こらず、依存症にならないことを示唆していると思います」

②の「錯乱や幻覚・幻聴が起こる」は、幻覚・幻聴を起こす人はわずかながら存在するが、それも患者の健康状態悪化など、いろいろな条件が重なったときに限られると考えられている。そして、錯乱など重度の精神異常はまず起こらないという。もし幻覚や幻聴が起きても、投薬の調整などによりコントロールは可能であり、恐れる必要はないという。

③の「次第に効かなくなり、最終的に痛みのコンロトールができなくなる」は、明らかに間違いなのだそうだ。薬が効かなくなる薬物耐性が起こるのは、痛みがないのに使ったときと、大量に使用するときのどちらか。薬による鎮痛効果は脳の「痛み情報」処理機構によって得られると考えられているが、痛みがないのに薬を用いたり、多量に使用すると、この機構が「情報過多」になる。それに耐えようと生体が感覚を鈍麻させることで薬物耐性が起こるが、用量が適切ならば薬物耐性は起きにくくなる。

「『WHO方式がん疼痛治療法』には鎮痛薬使用の5原則が記載されています。①経口的に、②時刻を決めて規則正しく、③WHO3段階除痛ラダー(梯子)に沿って効力順に、④患者ごとに個別の量で、⑤その上で細かい配慮をの5原則です。ただ昨年、『キャンサー・ペイン・リリーフ』(がん疼痛冊子)の第3版が出され、4原則になりました。その中で、③と④は『患者ごとに個別の量で(WHO3段階除痛ラダーに沿って効力順に)』と一体化されています。患者さんごとに適切な用量を使うことがさらに強調されたと言えます」と鈴木さん。

そして、適正使用されれば、誤解の③「錯乱や幻覚・幻聴が起こる」はますます起きる可能性が低くなる。その一方、医療用麻薬使用量が必要量の15%程度にとどまっている日本の状況は、逆な意味で適量とは言えないということだろう。

誤解の④「強い副作用があり、防ぐことができない」も大きな誤解だが、最近、有効な副作用対策薬が登場し、副作用を心配する必要はさらに減っている(後述)。そして、⑤「死期が早まる」は甚だしい誤解であり、前述のDVDに登場する医師の言葉、「痛みを和らげることで食欲も出てきて、体力や気持ちも上向きます。そして、今までやりたいと思っていてできなかったこともできるようになります」が今日では正しい理解。

鈴木さんも「今日、がんの治療には痛みの治療が当然含まれています。痛みをなくすことでQOL(生活の質)が保たれ、治療効果、ひいては死期が早まるどころか、延命効果につながることを、患者さんにも理解してほしいですね」

同じカテゴリーの最新記事

- こころのケアが効果的ながん治療につながる 緩和ケアは早い時期から

- 上顎洞がんに手術回避できる「RADPLAT」動注放射線療法 がんの痛みにも高い効果のIVR

- 緩和ケアでも取れないがん終末期の痛みや恐怖には…… セデーションという選択肢を知って欲しい

- 悪性脳腫瘍に対する緩和ケアの現状とACP 国内での変化と海外比較から考える

- 不安や心配事は自分が作り出したもの いつでも自分に戻れるルーティンを見つけて落ち着くことから始めよう

- 他のがん種よりも早期介入が必要 目を逸らさずに知っておきたい悪性脳腫瘍の緩和・終末期ケア

- これからの緩和治療 エビデンスに基づいた緩和ケアの重要性 医師も患者も正しい認識を

- がんによる急変には、患者は何を心得ておくべきなのか オンコロジック・エマージェンシー対策

- がん患者の呼吸器症状緩和対策 息苦しさを適切に伝えることが大切