ホスピス医ががんになったとき

医師としてより人間同士として 患者さんの最期の日々に寄り添う

細井 順 さん (ヴォーリズ記念病院ホスピス希望館ホスピス長)

患者家族、自らの腎がん罹患を経験したホスピス医の細井順さん。ホスピス医として、患者さんやご家族の苦しみを分かち合う日々の中にいる。緩やかな時が流れるそこは、「死」によって受け継がれる「いのち」があるという。

同じ人間同士、今日をより良く過ごすために

「今日はどうです?」

ヴォーリズ記念病院に併設された『ホスピス希望館』。ホスピス長の細井順さんは、病室を訪れるとベッドサイドの椅子に座り、患者さんにそう尋ねる。

「何か困っていることはありませんか?」、「何かしてほしいことはありますか?」も細井さんが患者さんによくする質問だ。

「少しでも気持ちのいい一日を過ごせるように、生きていてよかったと体感できるような一日を過ごしていただくために必要なことをするのが*ホスピスです」と細井さんは話す。

例えば疼痛コントロール。痛みの軽減はホスピスにおける重要なケアのひとつだが、痛みをゼロにするのが目的ではない。

「痛みが10段階あるとして、その数を8から4にすればいいのではなく、8が7になっただけだけど、食べたくても食べられなかったご飯を口にすることができてよかった、という具合に、痛みがとれて何ができるのかが大切なのです」

患者さんの希望を叶えるため、患者さんの持つ力をどうしたら引き出せるか。ホスピスではスタッフみんなで考え、一歩下がって謙虚な気持ちで患者さんの最期の日々に寄り添っていく。

「患者さんも自分も同じ死にゆく人間、同じ弱さを抱えた人間」という強い思いから、細井さんは「医師としてというより人間同士としての仕事をしている」という。細井さんは、自身も腎がんで腎臓を摘出する手術を受けたがん体験者なのだ。

「今日、私は医師の仕事をしていて患者さんを診ていますが、再発して明日は私が患者としてベッドに横になっているかもしれません。先のことがわからないのは、患者さんも私も誰でも同じ。死の前ではみんな無力。死を予測することはできません。だから自分に与えられた一日一日を悔いのないように、あらしめられたいのちを自分なりにどう過ごすのかが大切で、それはがんであろうとなかろうと関係ないと思うのです」

*ホスピス=ターミナルケア(終末期医療)を行う施設または在宅で行うターミナルケアのこと

患者家族の体験とホスピス医への転身

細井さんはホスピス医になる前、18年間外科医だった。生家は叔父4人全員が外科医、父親が法医学者という医師一族。父や叔父たちの仕事ぶりを見て育ち、困っている人を助けよう、生命を救おうと、医学部卒業後、外科医の道を選んだ。

手術で結果が出せる外科は、治せばすぐに患者さんに喜んでもらえる。大学病院で順調にキャリアを積んでいった細井さんだが、10年を過ぎたころから治らない患者さんとの付き合い方に悩み始める。

「手術をして治って退院していくであろう患者さんの病室には行けるし、やりがいを感じるのですが、再発して再入院してくる患者さんに対して、外科医は打つ手がありません。外科医だけでは救えない患者さんを、どうしたらいいのかわからなかったのです。だから、その患者さんの病室に行くのは、一日の最後になってしまう。治らない患者さんのところへ行くのは足が重かったのです」

医学の限界を痛感しながら、患者さんの役に立つにはどうすればいいのか考え続けた。ホスピスやターミナルケアを知り、興味を持つようになったのはその頃。細井さんは15年勤めた大学病院を退職し、日本で最初にホスピスケアを実践した淀川キリスト教病院に移る。

ここで転機が訪れた。末期がんで療養中だった父・武光さんが、同院のホスピスに入院したのだ。父親をそのホスピスで看取った経験は、細井さんにホスピス医への転身を決意させた。

「ホスピスの先生たちは患者さんと視線を合わせて、どこがつらいか、心配なことは何かと尋ねながら診察をします。外科医はレントゲンや検査データを見て、患者さんの顔色は診ていない。この患者さんの手術をして治してあげなくてはと治療方法ばかりを考え、患者さんの気持ちなんて聴きません。患者さんを診るより、病気を診ているのですね。患者さんと対等な人間として付き合うホスピス医の姿を見て、目から鱗が落ちるようでした」

ミニマム治療の選択 復帰後、鎧を脱ぐ

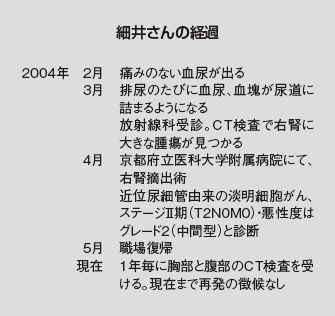

ホスピス医となった細井さんは、2002年ヴォーリズ記念病院に赴任。ホスピス開設に奔走する日々を送っていた04年3月に、腎がんが見つかる。

異変の始まりは血尿だった。職業柄、痛みのない血尿は尿路にできるがんの一般的な症状だと知っていたので、「症状のあるがんはそれなりに進行しているから焦ってもしかたない」と様子をみることにした。

1カ月も経つと血尿の回数が増え、排尿のたびにどす黒い尿が出るようになってきた。こうなると日常生活もままならない。やむなく放射線科へ行きCTを撮ると、右の腎臓にできた大きな腫瘍がくっきりと写っていた。

「画像を見て、がんでもきれいに取れそうだと直感しました。手術は痛いだろう、嫌だなぁと思ったことを鮮明に覚えています。がんだと判明したときは、『がんでよかった、ホスピスで死ねる』と。べつにショックはなく、『死を意識したときから、本当の人生が始まる』という言葉を思い出していました」

術前に、右側の腎臓と副腎、周囲の脂肪を取り、場合によっては尿管や膀胱も部分的に切除する可能性があるとの説明を受けた。根治を目指して突き進むような治療である。しかし、ホスピス医の細井さんが選ぶのは「ミニマムの治療でがんと共生して、時が来ればホスピスで死ぬ」という生き方。だからQOL(生活の質)も大切に考え、手術は最小限に抑えてほしいという希望を伝えた。

「死を意識して人生最期の大仕事をしたほうがずっと意味のある充実した人生を過ごせると思っていましたから……。自分もとうとうその時が来たか、頑張るぞという気持ちでした」

04年4月に右腎摘出術を受け、5月に職場復帰。このときから細井さんは仕事中に白衣を着なくなった。患者さんにとって白衣を着た医師は権威ある偉い人。この人には逆らえないという独特の存在感を醸し出すことに、自分ががん患者になって初めて気づいたのだ。

「パジャマを着てベッドに寝ていると、1年目のドクターでも圧倒されて、『大丈夫ですか?』と聞かれても、ここが痛いなんて言えない。言いたいことが言えないのです。白衣は医師が自分を守るための鎧です。かつては自分も白衣姿で、患者さんの気持ちに添うというより、上から押さえつけていたのだと気づきました」

同じカテゴリーの最新記事

- 家族との時間を大切に今このときを生きている 脳腫瘍の中でも悪性度の高い神経膠腫に

- 子どもの誕生が治療中の励みに 潰瘍性大腸炎の定期検査で大腸がん見つかる

- 自分の病気を確定してくれた臨床検査技師を目指す 神経芽腫の晩期合併症と今も闘いながら

- 自分の体験をユーチューバーとして発信 末梢性T細胞リンパ腫に罹患して

- 死への意識は人生を豊かにしてくれた メイクトレーナーとして独立し波に乗ってきたとき乳がん

- 今を楽しんでストレスを減らすことが大事 難治性の多発性骨髄腫と向き合って

- がんになって優先順位がハッキリした 悪性リンパ腫寛解後、4人目を授かる

- 移住目的だったサウナ開設をパワーに乗り越える 心機一転直後に乳がん

- 「また1年生きることができた」と歳を取ることがうれしい 社会人1年目で発症した悪性リンパ腫

- 芸人を諦めてもYouTube(ユーチューブ)を頑張っていけばいつか夢は見つかる 類上皮血管内肉腫と類上皮肉腫を併発