- ホーム >

- 闘病記 >

- がんになった著名人 >

- 最期の生き方、最期の死に方

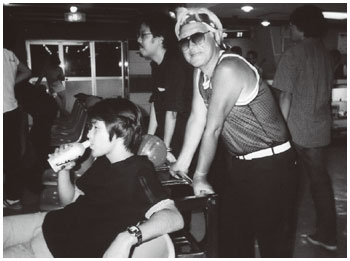

撮影所に生きた、映画人の最期のワンシーン 命を懸けた最後のテイクは、次世代に伝える映画の魂だった――。深作欣二さん(映画監督)享年72

深作欣二さん

深作欣二さん(映画監督)

享年72

力尽きるそのときまで、メガホンを持ち続けた映画界の巨匠・深作欣二さん。全身に広がったがんの激しい痛みに耐えてまで、彼が撮りたかったものは何なのか。そして、彼の最後の願いとは――。

その日、監督はかつてを彷彿させる精彩に満ちていた。

02年12月某日、東映東京撮影所──。興行収入31億円を記録する大ヒットとなった前作、「バトル・ロワイアル」を受けて制作された映画「バトル・ロワイアルⅡ〔鎮魂歌〕」の最終リハーサル日である。折りしもこの日は、42人の中学生がテロリストと戦う、この作品で最も重要な"兵士テント"での教師との対面シーンだった。

パフォーマンスだった精力的な演出

その年の3月、この作品の制作発表の席で、監督は7年前に見つかった前立腺がんの再発・転移を公表していた。その後、転移は骨から全身に及び、激痛をこらえながらロケハンやオーディション、リハーサルを続けていた。

しかし、その日の監督は病気であることをまったく感じさせないほど、はつらつとしていたという。

「中学生たちにも精力的に芝居をつけていたし、兵士の動かし方も意表をついていた。さすが監督だと思った。これなら3月のクランクアップまで何とか持ちこたえられそうだと胸をなでおろしていました」

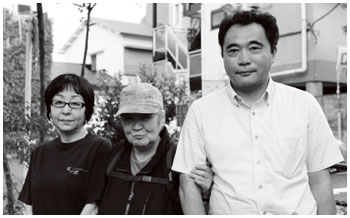

こう語るのは監督の長男でこの作品のプロデュースと脚本を担当した深作健太さんである。しかし精力的な演出は、実は監督のいわばパフォーマンスだった。リハーサル終了後、監督は全身の激痛を訴え、そのまま緊急入院する。そうして3週間あまり後の翌年1月12日、監督は帰らぬ人となる。この作品中、監督がメガホンを取ったのは、クランクインした12月16日の少女の回想シーン1カットだけだった。後の部分の撮影はすべて、健太さんに任された。

「映画が好きで好きでたまらない人だった。その撮影中に倒れ、優秀なスタッフに囲まれたなかで長男の健太君に自らの仕事を引き渡すことができた。まさに監督冥利に尽きる死に際だったのではないでしょうか」

「バトル・ロワイアル」でプロデューサーとして共に仕事を続けていた小林千恵さんはこう語る。

こうして映画監督、深作欣二さんの一生は撮影のさなかにその幕を閉じた。そして、それは映画を「ハレ」の日の娯楽と捉える「活動屋」の流れを汲んだ、おそらくは最後の映画人の死でもあった。

映画作りの根底にあるのは弱者の目線

1953年に東映に入社した深作さんは61年に公開された「風来坊探偵・赤い谷の惨劇」で監督デビューを果たしたものの、なかなかヒット作に恵まれなかった。その深作さんが一躍、注目を集めたのが、73年公開された「仁義なき戦い」シリーズだった。アウトローたちの壮絶な戦いをリアルに描いたこのシリーズで、深作さんは「実録」映画の第1人者としての地位を確立。さらにその後も「蒲田行進曲」「火宅の人」など、ジャンルを問わず話題作、ヒット作を手がけ続けた。生涯の制作本数は60本を上回る。

「『映画は祭りだ』というのが口癖で、にぎやかな制作現場で陣頭指揮をとるのが大好きな人だった。観客あっての映画を常に意識し、エンターテイメントに徹した人でした」

と、小林さんは指摘する。

そんな深作さんの映画作りの原点にあったのは、終戦後の混乱だったと健太さんは語る。

「戦時中はお国のためといわれて、竹槍を持って人を殺しに行く練習をし、また空襲で亡くなった死体を運んでいた。それが終戦後には一転して民主主義を掲げるようになる。そのときオヤジは15歳だった。生き残ってしまった疑問、そして高度成長期を経て豊かに変わる世界にオヤジはずっと欺瞞を感じ続けていた。オヤジは作品を通して社会から疎外された弱者に温かな視線を送り続けていたんだと思います。それは自らの原体験が影響しているのでしょう」

そうした優しさは実生活にも現れていた。

大家族のようなスタッフを率いた求心力

メガホンを離した深作さんは、誰に対しても気遣いを欠かすことがなかった。深作作品でロケハンなど外回りを担当していたライン・プロデューサーの田中敏雄さんは深作さんを車で送ったときに驚いたことがあるという。

「喉が渇いたので飲み物を買おうということになった。すると監督が自らコンビニに出向き、しかも帰りの分もと、コーヒーとお茶を買ってきてくれた。その気遣いの細やかさにはただ驚かされるばかりでした」

奥さんの早苗さん(旧姓・中原)も家庭での深作さんについて、「物静かで本ばかり読んでいた。声を荒げることのない優しい人でしたね」と振り返る。

映画撮影でも、スター俳優にも大部屋俳優にも分け隔てなく接し、多いときには100人を悠に上回るスタッフ全員の名前を覚え、決して呼び捨てにすることがなかったという。

深作さんには完全主義の一面もあり、撮影はいつも遅々として進まない。そのために深作映画に携わる「深作組」は、深夜作業組の略称だとスタッフたちが自虐的に笑って話すほどだった。にもかかわらず、関わった人たちが「撮影が終わるとまた一緒に仕事をしたくなる」と語るのは、そうした人柄によるものだろう。

そんな「映画の申し子」のような深作さんががんに見舞われたのは、95年3月のことだった。

同じカテゴリーの最新記事

- 子どもたちのために、未来の土台づくりに奔走する婦人科医 末期がんに鞭打ちながら、南相馬復興に命を懸ける――。原町中央産婦人科病院・高橋亨平さん

- 飽くなき好奇心を持ち続けたニュートリノ研究の第一人者 ノーベル賞最右翼だった物理学者の最後の研究は自らの闘病生活となった──。戸塚洋二さん(物理学者)享年66

- 没後30数年経ても今なお色あせぬ世界観 戦争を憎み、子どもたちに慈愛を注ぎながら旅立った――。いわさきちひろさん(絵本画家)享年55

- 死ぬまで競馬を愛し続けた勝負師 スキルス性胃がんに侵されながらも「馬一筋」を貫いた心優しき苦労人──。吉永正人さん(騎手・調教師)享年64

- 死を恐れず、生の限界まで仕事を続けた稀代の辛口人 世論を笑い飛ばした名コラムニストは最期までペンを握り続けた──。山本夏彦さん(コラムニスト・編集者)享年87

- 鬼の演出家の志は役者たちに引き継がれた 最期まで闘い続けた演劇人は後進に囲まれこの世を去った──。野沢那智さん(声優・パーソナリティー・演出家)享年72

- アメリカ帰りのブルース歌いは、静かに日本の大地に沈んだ 「兄貴」と慕われたその人は、何も言わずに1人で去った──。デイブ平尾さん(歌手)享年63

- 突き進んで生きるその源には、ユーモアと独自の哲学があった いくつもの才能を開花させて、風のように去って行った──。青島幸男さん(作家・タレント・政治家)享年74

- 「マンガの神様」が最期まで続けた挑戦 力尽きるときまで描き出したのは、命の輝きだった──。手塚治虫さん(マンガ家)享年60

- がんの病魔と果敢に向き合い、死のときまで作家であり続けた 稀代のストーリーテラー・マルチ才人はかくして死んだ──。中島梓・栗本薫さん(評論家・作家)享年56