がんと歩んだ6年間は、深い絆で結ばれた2つの魂による巡礼の旅のよう

母子二人三脚で離婚、乳がん、再発と闘う

中野咲子さん

(仮名 41歳 在宅療養中)

なかの さきこ

1969年生まれ。35歳のときに左乳房にがんが発覚。全摘手術を受け、その後放射線治療およびホルモン療法を実施。06年に再発、現在も抗がん剤治療を続けている

娘の存在が前向きに生きる原動力に

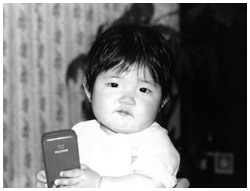

埼玉県にある市営住宅の1室。清潔なリビングルームには、ぬいぐるみや子供の写真が大切そうに飾られていた。

この部屋の住人は、乳がん患者の中野咲子さん(仮名・41歳)。中野さんは35歳のときに離婚し、翌年乳がんの告知を受けた。その後、がんは再発。それでも中野さんは、女手1つで幼い娘を育てながら、乳がんと闘ってきた。

現在は通院による化学療法を続けているという中野さん。離婚、乳がんの発症、再発、増悪――たび重なる試練を乗り越えることができたのは、ひとえに娘の存在があったから、と語る。

中野さんは幼い娘とともに、どのように乳がんと向き合ってきたのか。その軌跡をたどってみたい。

2歳の娘を抱え、35歳で離婚

中野さんが離婚したのは03年9月のことである。夫の外泊が増え、帰宅時間が遅くなり、ささいな理由で喧嘩をしかけるようになった。離婚を切り出した夫に理由を問いただしても、「離婚してほしい」の1点張り。理由もわからないまま、なかば脅されるようにして、離婚届に無理やり判を押させられた。

8年間連れ添った夫からの、青天の霹靂のような離婚話。2歳の娘を抱え、住み慣れた家から無一文で追い出された中野さんは、姉の家に転がり込むほかなかった。

とはいえ、苛酷な運命が、中野さんの“眠れる力”を呼び覚ましたのも事実だった。とにかく娘を育てなくては――その一念で、中野さんは離婚の翌日から前に向かって走り始めた。

ある大手生命保険会社が中途採用の募集をしていることを知ったのは、それから間もなくのことである。中野さんは求人に応募し、見事600倍の難関を突破。04年4月、正社員として採用され、コールセンターに配属された。

こうして、念願の新生活は順調にスタートした。

(ああ、これで何とか生活していける。5年たったら会社の近くに、娘と一緒に住むマンションを買おう)

そんなビジョンも描いていた。

就職して半年後に乳がんを発症

だが、入社後半年ほどたったころ、中野さんの運命はまたしても暗転する。その年の9月、乳がんの告知を受けたのだ。

きっかけは、入社後まもなく、左の脇の下にしこりを発見したことだった。地元の病院を受診し、マンモグラフィや超音波検査、細胞診などを受けた。結果は「良性腫瘍」。中野さんは漠然とした不安に駆られて再検査を希望したが、2度目の検査でも診断は「良性」だった。だが、市販の本に書かれた乳がんの記述などと照らし合わせると、何か納得いかないものがあった。細胞診の際、担当医が超音波による腫瘍の位置確認を行わず、注射針をろくに交換しないことにも疑問を持った。

そこで中野さんは、引き続き、経過観察を希望。案の定、8月に受けた3度目の細胞診で、初めて「悪性」との診断が下る。

「今までいろんな経緯があったけれど、悪性だったね」

そう言って、担当医は取り繕うかのように笑った。もし自ら疑問を持って再検査を望まなければ、がんは発見されず、手遅れになっていただろう。その安堵感と告知のショックとがまぜこぜになって、中野さんは診察台のベッドにヘナヘナと倒れ込んだ。

茫然として帰宅すると、追い打ちをかけるように、さらにショックな出来事が中野さんを待っていた。市役所に申請していた戸籍謄本が家に届き、前夫が、なんと別の女性と入籍していることがわかったのだ。

じつは、前夫は少し前から、中野さんに復縁の話を持ちかけていた。中野さんも「娘のためにも復縁したほうがいいかも」と考え始めていた矢先だった。

「もうビックリ。信じてたのに! という感じでした。がんの告知と夫の裏切りというダブルのショックで、本当に落ち込みましたね」

乳房全摘手術で鎖骨下への転移が発覚

「1年が勝負」

病院側のたび重なる失態に不信感を持った中野さんは、がんの専門病院に転院。10月に左乳房の全摘手術を受けた。

手術の結果、脇の下に5個、乳房に3個の腫瘍が見つかり、鎖骨下のリンパ節にも転移があったことがわかった。

「鎖骨のほうまで転移があるということは、かなり進行していますね。1年が勝負です」――そんな主治医の言葉が脳の中でうつろに反響した。1年というのは余命のことなのか、それとも「1年がんばりましょう」という意味なのか。ともあれ、鎖骨まで遠隔転移しているということは、思った以上に深刻な病状なのかもしれない。今後はこれまで以上に、厳しい闘病が待っている。中野さんはひそかに覚悟を固めた。

04年11月から翌年3月にかけて化学療法を実施。まずはアドリアシン(一般名アドリアマイシン)とエンドキサン(一般名シクロホスファミド)を併用するAC療法を行い、その後タキソール(一般名パクリタキセル)の投与が行われた。

AC療法の治療中は、制吐剤も効かないほどの激しい嘔吐に悩まされた。ほかにも、脱毛や倦怠感、胃腸の粘膜障害などのさまざまな副作用に見舞われ、不眠や関節炎にも悩まされた。 「当時は子供も小さかったので、抗がん剤の治療中は大変でしたね。ほとんど寝たきりの状態だったので、ヘルパーの方に来ていただいたり、当時入居していた母子自立支援施設の方に家事や保育を手伝っていただいたりして、なんとか乗り切りました」

進行がんでリスクが高いケースのため、翌年4月から2カ月弱、放射線治療を実施。並行してホルモン剤ノルバデックス(一般名タモキシフェン)の投与も行った。

S医師との運命的な出会い

この治療中、中野さんはある大きな出会いを経験している。その後、主治医として絶大な信頼を寄せることになる、S医師とめぐり会ったのだ。

きっかけは、米国在住でたまたま日本に帰国していた親友に、乳がんのことを打ち明けたことだった。親友は中野さんに、若年者乳がんの患者会「ひろば」の知人を中野さんに紹介。その知人の紹介でセカンドオピニオンを聞きに行ったのが、当時T大病院の乳腺科にいたS医師(その後、J大学医学部付属病院)である。

S医師を訪ねて診察室のドアを開けると、そこには目ヂカラの強い、女性の姿があった。曖昧な物言いをせず、はっきりとした力強い口調で話し、それでいて患者に不安を感じさせない――そんなS医師に、直感的に惹かれるものを感じた。

(あ、この先生だ。絶対にこの先生についていこう)

中野さんはS医師のもとで治療を続けることを決めた。

だが一方で、病状は確実に進行していた。腫瘍マーカーの値に変化が現れたのは、術後2年が経過した06年9月のことである。検査の結果、腹部大動脈リンパ節と腸骨リンパ節の2カ所に転移が見つかった。

「このときのショックが1番大きかったですね。覚悟はできていたつもりでも、いざ実際に再発すると、『再発=死』というイメージで頭がいっぱいになってしまって……。治療法が多い乳がんは再発しても共存できるといわれているけれど、本当に共存できるケースはごく少ないことも、本で読んで知っていました。ひょっとしたら自分は死ぬのではないのか、残された娘はどうなるのか――不安と絶望で胸が張り裂けそうでした」

同じカテゴリーの最新記事

- 家族との時間を大切に今このときを生きている 脳腫瘍の中でも悪性度の高い神経膠腫に

- 子どもの誕生が治療中の励みに 潰瘍性大腸炎の定期検査で大腸がん見つかる

- 自分の病気を確定してくれた臨床検査技師を目指す 神経芽腫の晩期合併症と今も闘いながら

- 自分の体験をユーチューバーとして発信 末梢性T細胞リンパ腫に罹患して

- 死への意識は人生を豊かにしてくれた メイクトレーナーとして独立し波に乗ってきたとき乳がん

- 今を楽しんでストレスを減らすことが大事 難治性の多発性骨髄腫と向き合って

- がんになって優先順位がハッキリした 悪性リンパ腫寛解後、4人目を授かる

- 移住目的だったサウナ開設をパワーに乗り越える 心機一転直後に乳がん

- 「また1年生きることができた」と歳を取ることがうれしい 社会人1年目で発症した悪性リンパ腫

- 芸人を諦めてもYouTube(ユーチューブ)を頑張っていけばいつか夢は見つかる 類上皮血管内肉腫と類上皮肉腫を併発