がん体験、うつ体験から学んだ「無理をせず、休む」というゆとり 社会言語学者・佐藤優里(仮名)さん

がんは「本当に大切なもの」を再発見する機会を与えてくれた

無理解と偏見から、病名を公表できない

マスメディアでは連日のようにがんの話題が採り上げられ、2006年6月にはついに国会で「がん対策基本法」が成立。一見、がんという病気や患者に対する理解は進んでいるようにみえるが、世間への浸透度はまだまだ、というのが実情ではないだろうか。

そんな中、職場や世間の無理解と偏見にさらされ、やむなく病名を公表できないでいる患者は少なくない。都内の大学で教鞭をとる佐藤優里(仮名)さんもその1人だ。

85年にアメリカの大学を卒業し、帰国後は研究者の道へ。現在は大学助教授として社会言語学の研究・教育に取り組むかたわら、同時通訳や政府機関の政策立案など、幅広い分野で活躍している。東京郊外の緑あふれるキャンパスにある研究室を訪ねると、「佐藤です!」と大きな声で挨拶された。パワフルとエネルギッシュが服を着て歩いているような女性、という印象を受けた。

幼いころから国際的な環境で育ったこともあって、「自分のことは自分で責任を持ち、主張すべきことは主張すべき」というのが佐藤さんの信条だ。もちろん、病気もその例外ではない。その佐藤さんが、なぜがんを隠さなくてはならないのか。そこには、がん患者を取り巻く問題の根深さが透けて見える。

平気と思っていた告知に、頭の中真っ白

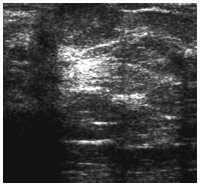

佐藤さんに乳がんができたことを示す超音波写真

佐藤さんに病魔が襲いかかったのは、2003年のことである。

浴室でシャワーを浴びているとき、右の乳房に消しゴムの角のようなしこりがあるのに気がついた。(ひょっとしたら乳がんかもしれない)――すぐに近所の総合病院に行き、触診とマンモグラフィ、エコーなどの検査を受けた。

「乳腺症です。心配はいりません」

医師の言葉にホッと胸をなでおろしたのも束の間、翌年4月に受けた人間ドックの乳がん検診で、担当の医師は顔を曇らせてこう言った。

「どこからどう触っても、良性には見えません」

あわてた佐藤さんは、以前から婦人科にかかっていた都心の総合病院に駆け込んだ。乳腺外科外来の若い医師は、やや機械的な口調でこう言い放った。

「(良性か悪性かは)グレーですねえ。とにかく生検しましょう」

(この医者は、本気で私を診る気はないな)――瞬時に見切りをつけた佐藤さんは、病院の会計待ち時間に大学の助手に電話して、「今日中に検査が受けられる病院」を探してもらい、その足で新宿の東京医大病院に直行。検査と針生検を受け、3日後に「1.5センチ×2センチの乳がん」と診断された。担当の医師は懇切丁寧に病状を説明し、乳房全摘を勧めた。佐藤さんは手術の予約をして帰路についた。

「自分は告知を受けても平気だと思っていたけれど、そのときは“目の前真っ暗、頭の中真っ白”――ああ、告知ってこういうことなんだ、と思いましたね。病院を出た後は自分がどこにいるかもわからなくなって、『京王線の乗り方がわからなくなっちゃった』と、夫に泣いて電話をかけたのを覚えています」

全身麻酔は絶対にいやだ

それにしても、佐藤さんの決断の早さと行動力には驚かされる。それには結婚1年目で味わった子宮外妊娠のつらい経験が影響しているという。

「そのときは、入院中に卵管破裂で緊急手術を受けたのですが、何もわからないまま全身麻酔をかけられたんです。最初はなかなか麻酔がかからず苦しんで、術後は麻酔からなかなか醒めなくて苦しんだ。それがトラウマとなって、『手術も麻酔も怖い、全身麻酔は絶対にいやだ。今後は本当に納得しないかぎり、手術は絶対に受けないぞ』と心に決めたんです」

そんな佐藤さんにとって“良医探し”の旅はまだ終わったわけではなかった。東京医大での手術に同意はしたものの、佐藤さんの不安をよそに、担当医師は全身麻酔による乳房全摘術を主張して譲らなかったからだ。

そんな折、佐藤さんは知人から、都立駒込病院の乳腺外科の評判を聞く。さっそく佐藤さんは外科部長の戸井雅和医師を訪ね、こう訴えた。

「私は手術が怖い。全身麻酔は絶対にいやです」

戸井医師は1日がかりで、じっくりと佐藤さんに向き合ってくれた。診察室と待合室を行ったり来たりしながら、戸井医師や麻酔科の医師と、病状や治療法について話し合いを重ねた。

「手術前に精神安定剤を多めに注射すれば、局所麻酔でも眠ったまま手術ができる。局所麻酔による乳房温存療法でいきましょう」

これが医師たちの下した結論だった。

6月に手術を受け、病理結果が断端陽性だったため、7月に再手術。局所麻酔による手術ではあったが、術前に打った精神安定剤のおかげでまもなく眠りに落ち、気がついたときには手術はとどこおりなく終わっていた。この方法だと患者への負担は少ないが、精神安定剤の処方が適切でなければ、手術の途中で目が覚めてしまうこともあるという。科を超えて連携しながら、患者の意志を最大限尊重するために、あえてリスクを冒す――そんな医師たちの姿に、佐藤さんは深い信頼を覚えた。

恐れていたホルモン療法の副作用

術後は放射線治療を25回受けた。粘液がんでホルモンレセプターが陽性のため、その後はホルモン療法を受けることを勧められた。

だが、ホルモン療法を受けることには抵抗があった。15年前に子宮内膜症でホルモン療法を受けたときの副作用がひどかったためだ。元々、薬に強いほうではない。主治医と何度も話し合い、さまざまな文献にあたって治療に臨んだ。

04年9月、タモキシフェンによるホルモン療法がスタート。だが、投与後2週間目から、ふらつきや浮遊感、吐き気、頭痛などの副作用に見舞われた。副作用のひどさに一時服用を中止したものの、再発の可能性を考えれば、ホルモン療法を続けることのメリットは無視できない。

そこで主治医に勧められるまま、漢方の力を借りることにした。院内の漢方のドクターに処方してもらった刻み漢方薬を服用すると、頭痛や吐き気、めまいなどの症状は次第に軽くなった。

だが、副作用の本当の苦しみはそれからが本番だった。佐藤さんは、タモキシフェンの副作用の1つである「うつ」にひどく悩まされることになる。

同じカテゴリーの最新記事

- 家族との時間を大切に今このときを生きている 脳腫瘍の中でも悪性度の高い神経膠腫に

- 子どもの誕生が治療中の励みに 潰瘍性大腸炎の定期検査で大腸がん見つかる

- 自分の病気を確定してくれた臨床検査技師を目指す 神経芽腫の晩期合併症と今も闘いながら

- 自分の体験をユーチューバーとして発信 末梢性T細胞リンパ腫に罹患して

- 死への意識は人生を豊かにしてくれた メイクトレーナーとして独立し波に乗ってきたとき乳がん

- 今を楽しんでストレスを減らすことが大事 難治性の多発性骨髄腫と向き合って

- がんになって優先順位がハッキリした 悪性リンパ腫寛解後、4人目を授かる

- 移住目的だったサウナ開設をパワーに乗り越える 心機一転直後に乳がん

- 「また1年生きることができた」と歳を取ることがうれしい 社会人1年目で発症した悪性リンパ腫

- 芸人を諦めてもYouTube(ユーチューブ)を頑張っていけばいつか夢は見つかる 類上皮血管内肉腫と類上皮肉腫を併発