自然音の専門家が聴く、がんの声 自然音の専門家・高野昌昭さん

おーい、がんよ、もっと話し合おうよ

高野昌昭さん

(たかの まさあき)

自然音の専門家

照明を暗くしてスポットライトを当てると、スタジオは一瞬にして満天の星空に変わった。

壁を覆う無数の金属のかけらがキラキラと輝き、寄せては返す波のように絶え間ない諧調を奏でる。

作品の名は「星のカーテン」。高さ1.7メートル、幅3.6メートルの“カーテン”に1万3000個の金属片をつなぎとめて作られた造形作品である。

「銀色に光っているのはアルミニウム、赤く光っているのは銅、黄色く光っているのは真鍮。薄い金属板を好きな形に切り出し、折り目を入れて、糸にからみとめているわけです」

そう語るのは、東京・文京区在住の高野昌昭さんだ。

自然素材を使った音具の製作・演奏・指導を生業とする高野さんだが、余技として作った造形作品が神奈川県の目に留まった。2006年3月、「光のカーテン」という作品名で、相模原公園の「かながわグリーンハウス」に納品。その新作が、電力を使わず、風と反射によって光を放つ「星のカーテン」である。

特攻隊員として終戦を迎え、戦後は音響プランナーとして活躍した高野さん。その後は「自然音の専門家」に転身し、国内外で幅広く活動を続けてきた。

だが、2002年にステージ4の前立腺がんが発覚。抗がん剤を拒否してホルモン治療を続けるかたわら、現在はNPO法人「とまり木」のメンバーとして、がん患者の自立支援に取り組んでいる。

自らの起伏に富んだ人生を語る高野さんの言葉は、あくまでも明晰だ。その力強い口調からは、戦中・戦後の歴史を生き抜いてきた人ならではの気骨が感じられる。

「たぶん、2006年の11月か12月が“終わり”だと思う。それまでに、1枚でも多く『星空のカーテン』を作りたい。最後は会場にこのカーテンをはりめぐらして、自分が作った“星空”の中に昇天してやろう、と思っているんです」

自然の音を求めて山にこもる

高野さんが音響の仕事を始めたのは、終戦から3年を経た21歳の頃。洋舞を学んだ後、舞台スタッフの見習いとなり、テープレコーダーを自作しながら音響(録音)技術を独習。26歳のとき、フリーランスの音響プランナーとして独立した。

草創期の日本テレビの公開番組や軽井沢ジャズフェスティバル、日本武道館などのPA(音響)を担当。新宿コマ(劇場)スタジアムでは3チャンネル立体音響効果の制作を担当した。全国11カ所の劇団の舞台音響も一手に引き受け、日本中を駆けめぐる多忙な日々が続いた。

そんな高野さんにも転機が訪れる。高度経済成長と技術革新により、音響技術の世界にも時代の波が押し寄せたのだ。

「自然音による音響が、電気音や電子音に変わっていく。そのプロセスが、僕にはどうしても“進歩”とは思えなかった。どんどん人間が退化していくような気がして……。昔の音はもっとクリアでいい音だったし、食べ物や経済も含めて、あらゆることがもっとわかりやすかった。それがどうしてこんなに複雑になってしまったのか。何か踏み違えている、と思えて仕方なかったわけです」

これが僕の音だ――と自負する仕事ができないまま、悶々とする時期が10年ほど続いた。ついに浮世を離れて山に入ったのは、40代も半ばを過ぎた頃のことである。長野県蓼科山の裏山にある大石川林道付近の無人の小屋にこもり、世捨て人のような生活を送った。

高度2000メートルを越える高山での生活は厳しい。氷点下20度でも作動するスイス製の最高級テープレコーダーを持ち込み、来る日も来る日も山中を放浪しながら、大自然の音を録音して回った。「これだ!」と思う音を耳にすると、反射的にテープレコーダーのスイッチを入れてテープを回す。そのうちに、不思議なことを経験するようになった。

地球との対話

あるとき、林道で3トンほどもある大きな石のそばを通りかかった。石が音を立てるはずもないのに、気がついたらテープを回していた。後には、何も音が入っていない録音テープだけが残っている。あの石が自分に何かを言ったような気がしてならなかった。では、石は一体、何を言ったのか――あるイメージが脳裏に浮かんだ。

「僕、ここに座っていてもいいですか?」と、石が地球に聞く。すると地球がこう答える。「そうかい、そこが気に入ったのかい。そこは日当たりもいいし、邪魔にならないから、いてもいいよ」

精神的に混乱の極みにあった頃だけに、自分もどこかおかしかったんだろう、と高野さんは振り返る。だが、その経験は一種の天啓をもたらした。

「生きるためには地球と常に対話し、許可をもらいながら生きなきゃいけない――生まれて初めて、そう感じたわけです」

こんなこともあった。朝起きると、小屋の外には濃霧が立ちこめていた。霧の中で手を動かすと、手の後ろに“気”のような空気の渦が見える。その発見に我を忘れ、飛んだり跳ねたりして大騒ぎした。

音もまた空気が振動して生まれるものだ。石が存在するために地球に許可をもらうように、空気にも「音を出してみたいんですが」と許可をもらうべきなのだ。大自然はいつも自分に話しかけているのに、これまで対話ができなかったのは、自分が感性の回路を閉じていたためだ。なぜ今までそれに気づかなかったのか、と高野さんは罪悪感さえ感じた。

「人間は自然の中で生きているのだから、大自然の音を大切にしなきゃいけない。これからは電気音や電子音は一切やらず、ひとつ自然音の専門家になってやろう、と考えたんです」

山を下りた高野さんは、自然音の世界で活動の場を広げていった。

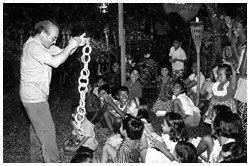

自然音を集めたレコードを制作・発売し、西武美術館では「自然音と人間」というテーマで研究発表も行った。53歳のときには、自然の素材を使った音具による「自然音コンサート」を開始。一般参加者を募っての「音あそびの会」などの企画も精力的に行った。2年おきのアメリカ公演も定番となり、活動の舞台は海外にも広がっていく。山中で得た啓示をもとに、高野さんは自然音の世界を開拓し、また深めつつあった。

寿命は“20カ月”と決めた

そんな高野さんの体に異変が起こったのは、4年前のことである。

2002年、ロサンゼルスと韓国での公演を終えて帰国後、体調不良と食欲不振に見舞われた。都内の北病院で精密検査を受けたところ、腎臓の機能が低下し、糖尿病の気があることがわかった。そのまま人工透析を受け、45日間入院した。

その後は自宅療養しながら経過観察を続けていたが、病状が大きく変化したのは2005年2月のことだった。東京医科歯科大学で生検を受けた結果、前立腺の4カ所からがん細胞が発見されたのだ。

すぐに骨シンチとPSA(前立腺がん用の血液検査)を行ったところ、580という異常に高いPSA値を検出。主治医は顔色を変えて、こう言った。

「高野さん、進行している最中です。手術はもうできません、手遅れです」

ステージ4の前立腺がん。告知を受けたとき、まず頭をよぎったのは、20件ほど同時並行で進めているプロジェクトのことだった。

「生存期間はどれぐらいですか」

「私の見立てでは2年……それより短い人もいます」

高野さんは思わず噴き出した。

「わかりました。じゃあ、僕は自分の寿命は自分で決めます。20カ月にします」

あと20カ月ということは、来年の11月か12月あたりがエンドだろう――高野さんはひそかに覚悟を決めた。(でも、それまでに全部の仕事にケリをつけるのは大変だな)がんの告知よりも、むしろそのことのほうがショックだった、と高野さんは語る。

同じカテゴリーの最新記事

- 家族との時間を大切に今このときを生きている 脳腫瘍の中でも悪性度の高い神経膠腫に

- 子どもの誕生が治療中の励みに 潰瘍性大腸炎の定期検査で大腸がん見つかる

- 自分の病気を確定してくれた臨床検査技師を目指す 神経芽腫の晩期合併症と今も闘いながら

- 自分の体験をユーチューバーとして発信 末梢性T細胞リンパ腫に罹患して

- 死への意識は人生を豊かにしてくれた メイクトレーナーとして独立し波に乗ってきたとき乳がん

- 今を楽しんでストレスを減らすことが大事 難治性の多発性骨髄腫と向き合って

- がんになって優先順位がハッキリした 悪性リンパ腫寛解後、4人目を授かる

- 移住目的だったサウナ開設をパワーに乗り越える 心機一転直後に乳がん

- 「また1年生きることができた」と歳を取ることがうれしい 社会人1年目で発症した悪性リンパ腫

- 芸人を諦めてもYouTube(ユーチューブ)を頑張っていけばいつか夢は見つかる 類上皮血管内肉腫と類上皮肉腫を併発